PROEMIO

I. Hay quienes piensan que la Filosofía se

originó entre los bárbaros, pues como dice

Aristóteles en su Mágico, y Soción en el libro

XXIII De las sucesiones, los magos la inventaron

entre los persas; los caldeos entre los asirios

y babilonios; los gimnosofistas, entre los indios,

y entre los celtas y galos, los druidas, con los

llamados semnoteos. Que Oco fue fenicio; Zamolxis,

tracio, y Atlante, líbico. Los egipcios

dicen que Vulcano, hijo del Nilo, fue quien inició

la Filosofía, y que sus profesores eran sacerdotes

y profetas. Que desde Vulcano hasta Alejandro

Macedón transcurrieron cuarenta y ocho

mil ochocientos sesenta y tres años; en los cuales

hubo trescientos setenta y tres eclipses de

sol y ochocientos treinta y dos de luna. Desde

los magos (el primero fue Zoroastro entre los

persas) hasta la destrucción de Troya pasaron

cinco mil años, según Hermodoro Platónico en

sus escritos de Matemáticas. Janto de Lidia calcula

seiscientos años desde Zoroastro hasta el

pasaje de Jerjes, y dice que después de Zoroastro

hubo muchos otros magos, como: Ostanas,

Astrapsicos, Gobrias y Pazatas, hasta que Alejandro

destruyó Persia.

II. Quienes opinan esto, atribuyen a los

bárbaros, en forma ignorante, las ilustres acciones

de los griegos, entre los cuales no sólo comenzó

la Filosofía, sino también la humanidad.

Museo fue ateniense, y Lino, tebano. Museo fue

hijo de Eumolpo, y según cuentan, el primero

que escribió en verso la Generación de los dioses,

y De la esfera, como también que todas las

cosas proceden de una y se resuelven en la misma.

Dicen que murió en Falera y le pusieron por

epitafio esta elegía:

En este monumento sepultado guarda el

suelo falérico a Museo, hijo de Eumolpo, muerto

cuanto al cuerpo.

Los eumólpidas de Atenas todavía tienen

este apellido de Eumolpo, padre de Museo.

III. Lino fue hijo de Mercurio y de la musa

Urania. Él escribió en verso la creación del

mundo, el curso del sol y de la luna y la generación

de los animales y frutos. Su obra comienza

de esta manera:

Hubo tiempo en que todo fue creado

unidamente.

De donde, al tomarlo Anaxágoras, dijo

que todas las cosas fueron creadas al mismo tiempo,

y sobreviniendo la mente divina las puso en orden.

Y que Lino murió en Eubea de una flecha que le

lanzó Apolo, y se le puso este epitafio:

Aquí yace el cuerpo del tebano Lino, cual

hijo de la musa Urania, hermosamente coronado.

Así que la Filosofía comenzó con los griegos,

puesto que hasta en el nombre excluye

cualquier origen bárbaro.

IV. Aquellos que atribuyen su invención a

los bárbaros, citan a Orfeo Tracio, y dicen que

fue un filósofo muy antiguo. No sé si es posible

llamar filósofo a quien dijo ciertas cosas de los

dioses; porque, ¿qué nombre se puede dar a

quien atribuye a los dioses todas las pasiones

humanas, y hasta aquellas sucias acciones por

la boca que aun los hombres cometen algunas

veces? Dicen que murió despedazado por las

mujeres; pero del epitafio que hay en Dión,

ciudad de Macedonia, se deduce que lo mató

un rayo. Dice lo siguiente:

Aquí dieron las Musas sepultura al tracio

Orfeo con su lira de oro. Jove, que reina en tronos

celestiales, con flecha ardiente le quitó la

vida.

Los que adjudican a los bárbaros la creación

de la Filosofía, exponen también el modo

en que la trató cada uno de ellos. Dicen que los

gimnosofistas y los druidas filosofaron, mediante

enigmas y sentencias, que se ha de adorar

a Dios; que a nadie se ha de hacer daño, y que se ha

de ejercitar la fortaleza. Clitarco, en el libro XII,

agrega que los gimnosofistas no temían a la

muerte; que los caldeos se dedicaron a la Astronomía

y las predicciones; y los magos, al

culto, sacrificios y súplicas a los dioses, como si

sólo ellos fueran escuchados, y manifestaron su

sentir en orden a la esencia y generación de los

dioses mismos, creyendo que son el fuego, la

tierra y el agua. Que no admiten sus representaciones

o esculturas, y están en contra de los

que opinan que también hay diosas.

V. En el libro XXIII, Soción dice que los

magos tratan mucho de la Justicia; que consideran

impiedad quemar los cadáveres, y que está

permitido casarse uno con su madre o con su

hija. Que hacen adivinaciones y predicciones, y

dicen que se les aparecen los dioses; que el aire

está lleno de visiones que, fluyendo de los

cuerpos, con los vapores se hacen visibles a los

ojos de más aguda vista, y que prohíben el maquillaje

del rostro y usar oro. Visten de blanco,

duermen sobre tierra, comen hierbas, queso y

pan ordinario; utilizan una caña como báculo, y

en su extremo ponen un queso y se lo van comiendo.

Aristóteles dice en su Mágico que ignoran

el arte de adivinar por encantos. También

Dinón lo dice en el libro IV de su Historia,

y añade que Zoroastro fue muy dedicado a la

observación de los astros, deduciéndolo por el

significado de su nombre. Lo mismo escribe

Hermodoro. Aristóteles, en el libro primero De

la Filosofía, supone a los magos más antiguos

que los egipcios, y que tenían dos principios en

el mundo, un genio bueno y otro malo; uno

llamado Júpiter y Orosmades; y el otro, Plutón

y Arimanio. También Hermipo lo menciona en

el libro primero De los magos; Eudoxo, en su

Periodo. Y Teopompo, en el libro VIII De la

historia filípica.

VI. Dice éste, por sentencia de los magos,

que los hombres han de resucitar, y entonces serán

inmortales. Y que las cosas existen a beneficio de sus

oraciones. Esto mismo refiere Eudemón de Rodas.

Ecato dice, como doctrina de ellos, que los

dioses fueron engendrados. Clearco Solense escribe,

en el libro De la enseñanza, que los gimnosofistas

descienden de los magos. Algunos opinan

que de ellos descendían los judíos. Los que

hablan de los magos reprenden a Herodoto;

pues es falso que Jerjes haya disparado dardos

contra el sol y que haya echado grillos en el

mar, como Herodoto dice, ya que los magos los

consideraban dioses. Pero sí derribó sus estatuas

e imágenes.

VII. La filosofía de los egipcios acerca de

los dioses y de la justicia era esta: que la materia

fue el principio de las cosas, y que de ella procedieron

después por separado los cuatro elementos y los

animales perfectos. Que el sol y la luna son dioses;

uno llamado Osiris y la otra, Iris; y que los representan

simbólicamente mediante la figura del escarabajo,

el dragón, el gavilán y otros animales. También

lo dice Manetón, en su Epítome de las cosas

naturales, y Hecateo, en el libro primero de la

Filosofía de los egipcios; agregando que les

construyen templos y esculpen esas estatuas porque

no conocen la figura de Dios; que el mundo fue creado,

es corruptible y de forma esférica; que las estrellas

son fuego, y por la mezcla equilibrada de sus

influjos la tierra produce algo; que la luna se eclipsa

cuando entra en la sombra de la Tierra; que el alma

permanece en el cuerpo cierto tiempo, y luego

transmigra a otro; que la lluvia proviene de los cambios

del aire. Muchas cosas debaten sobre la Fisiología,

según se ve en Hecateo y Aristágoras.

Tienen también sus leyes acerca de la justicia, y

las atribuyen a Mercurio. De los animales elevaron

al rango de dioses a los que son útiles al

ser humano. Y finalmente, dicen que ellos fueron

los inventores de la Geometría, la Astrología

y la Aritmética. Con esto es suficiente en

lo que respecta a la invención de la Filosofía.

VIII. Acerca del nombre, Pitágoras fue el

primero que lo utilizó al llamarse filósofo

cuando conversaba familiarmente en Sición con

Leontes, tirano de los sicioneses o fliaseos, como

menciona Heráclides Póntico en el libro De

la intercepción de la respiración: Ninguno de los

hombres -dijo Pitágoras- es sabio; sólo Dios lo es.

Antes la Filosofía se llamaba sabiduría, y sabio

el que la profesaba y llegaba a lo máximo de su

perfección; pero el que se dedicaba a ella se

llamaba filósofo; aunque los sabios se llamaban

también sofistas, e incluso los poetas; pues Cratino,

en su Arquíloco, citando a Homero y a

Hesíodo, así los llama. Fueron considerados

sabios: Tales, Solón, Periandro, Cleóbulo,

Quilón, Biante y Pitaco. Además, Anacarsis,

Escita, Misón Queneo, Ferecides Siro y Epiménides

Cretense. Algunos añaden a Pisístrato

Tirano.

IX. Las sectas o sucesiones de la Filosofía

fueron dos: una desciende de Anaximandro, y

otra de Pitágoras. Del primero fue maestro Tales;

y de Pitágoras, Ferecides. Una se llamó

jónica porque Tales, maestro de Anaximandro,

era de Jonia, nacido en Mileto; la otra se llamó

italiana porque Pitágoras, su creador, vivió casi

siempre en Italia. La secta jónica termina con

Clitomaco, Crisipo y Teofrasto; la italiana, con

Epicuro, pues a Tales sucedió Anaximandro; a

este, Anaxímenes; a Anaxímenes, Anaxágoras;

a este, Arquelao; a Arquelao, Sócrates, quien

inventó la Moral. A Sócrates siguieron sus

discípulos, principalmente Platón, instituidor

de la Academia primitiva. A Platón sucedieron

Espeusipo y Jenócrates; a éste le siguió Polemón;

a Polemón, Crantor y Crates; a éste,

Arcesilao, que introdujo la Academia media; a

Arcesilao siguió Lacides, inventor de la Academia

nueva; a Lacides siguió Caméades; y a

Caméades, Clitómaco. Así termina la secta jónica.

X. En Crisipo terminó de este modo: a

Sócrates le siguió Antístenes; a éste, Diógenes

Cínico; a Diógenes, Crates Tebano; a Crates,

Zenón Citio; a Zenón, Cleantes, y a Cleantes,

Crisipo. Por último, en Teoftasto acabó así: a

Platón le siguió Aristóteles, y a Aristóteles, Teofrasto.

De esta manera finalizó la secta jónica.

La italiana, en la forma siguiente: a Ferecides le

siguió Pitágoras; a Pitágoras, Telauges, su hijo;

a éste, Jenófanes; a Jenófanes, Parménides; a

Parménides, Zenón de Elea; a éste, Leucipo, y a

Leucipo, Demócrito. A Demócrito le siguieron

muchos, pero los más notables son Nausifanes

y Naucides, a los cuales siguió Epicuro.

XI. Algunos filósofos se llamaron dogmáticos;

otros, efécticos. Los dogmáticos enseñan

las cosas como comprensibles. Los efécticos se

abstienen de ello, suponiéndolo todo incomprensible.

Algunos de ellos han dejado escritos;

otros, no escribieron. Entre estos últimos están

Sócrates, Estilpón, Filipo, Menedemo, Pirro,

Teodoro, Caméades, Brisón y, según algunos,

Pitágoras y Aristón Quío, que sólo escribieron

cartas. Otros dejaron un escrito nada más, como

Meliso, Parménides y Anaxágoras. Zenón escribió

mucho; Jenófanes, más aún; Demócrito

más < a superó Crisipo y Epicuro, excedió le

Demócrito; que más Aristóteles, éste;>

XII. Los filósofos tomaron sus apellidos,

unos de pueblos, como los eleenses, megarenses,

erétricos y cirenáicos. Otros los tomaron de

algunos parajes, como los académicos y los estoicos;

otros, de algunas circunstancias, como

los peripatéticos; otros, de sus cavilaciones,

como los cínicos; otros, de ciertas afecciones,

como los eudemónicos; otros, finalmente, de su

opinión, como los llamados filaletes, los eclécticos

y los analogéticos. Algunos tomaron el

nombre de su maestro, como los socráticos,

epicúreos y semejantes; otros, se llamaron físicos

porque escribieron de Física; otros morales

por la doctrina moral que enseñaron; otros, por

último, se llaman dialécticos por ejercitarse en

argumentos y sutilezas.

XIII. Entonces, las partes de la Filosofía

son tres: Física, Moral y Dialéctica. La Física

trata del universo y de las cosas que contiene; la

Moral de su vida humana y cosas pertenecientes

a ella; y la Dialéctica examina las razones de

ambas. Hasta Arquíloco predominó la Física.

Desde Sócrates comenzó la Moral, y desde

Zenón de Elea, la Dialéctica. De la Moral hubo

diez sectas, que son: académica, cirenaica, elíaca,

megárica, cínica, erétrica, dialéctica, peripatética,

estoica y epicúrea.

XIV. Platón fue el fundador de la Academia

primitiva; de la media, Arcesilao, y de la

nueva, Lacides. De la secta cirenaica lo fue

Aristipo de Cirene; de la elíaca, Fedón de Elea;

de la megárica, Euclides Megarense; de la cínica,

Antístenes Ateniense; de la erétrica, Menedemo

de Eritrea; de la dialéctica, Clitómaco

Cartaginés; de la peripatética, Aristóteles Estagirita;

de la estoica, Zenón Citio; y finalmente,

la epicúrea se llama así por su autor, Epicuro.

XV. En su tratado De las sectas filosóficas,

Hipoboto dice que fueron nueve: primera, la

megárica; segunda, la erétrica; tercera, la cirenaica;

cuarta, la epicúrea; quinta, la anniceria;

sexta, la teodórica; séptima, la zenónica o estoica;

octava, la académica antigua; y novena, la

peripatética. De la cínica, eleática y dialéctica

no hace mención. La pirrónica se estima poco

por su oscuridad, pues unos dicen que es secta,

y otros que no lo es. Parece que lo es, dicen;

porque llamamos secta a la que sigue, o tiene

todas las apariencias de seguir, alguna norma

de vida; por cuya razón podemos muy bien

llamar secta a la de los escépticos. Pero si por

secta entendemos la tendencia a los dogmas

que tienen séquito, no se podrá llamar secta,

puesto que carece de dogmas. Hasta aquí de los

principios, sucesiones, varias partes y número

de sectas que tuvo la Filosofía. Aunque no hace

mucho tiempo que Potamón Alejandrino introdujo

la secta electiva, eligiendo de cada una de

las otras lo que le pareció mejor. Según escribe

en sus Instituciones, son dos los modos de indagar

la verdad. El primero y principal es aquel

con que formamos juicio. El otro es aquel por

medio de quien lo formamos, como con una

imagen muy exacta. También piensa que la

causa material y eficiente, la acción y el lugar

son el principio de las cosas; pues siempre inquirimos

de qué, por quién, cuáles son y en

dónde se hacen. Y dice que el fin al cual deben

dirigirse todas las cosas es la vida perfecta por medio

de todas las virtudes, incluso los bienes naturales e

inesperados del cuerpo.

Pero entremos en materia acerca de la vida

de los filósofos, y el primero es:

TALES

Archivos mensuales: agosto 2015

oscar wide: el principe feliz

Oscar Wilde

El Príncipe Feliz

La estatua del Príncipe Feliz se alzaba sobre una alta columna, desde donde se dominaba toda la ciudad. Era dorada y estaba recubierta por finas láminas de oro; sus ojos eran dos brillantes zafiros y en el puño de la espada centelleaba un enorme rubí púrpura. El resplandor del oro y las piedras preciosas hacían que los habitantes de la ciudad admirasen al Príncipe Feliz más que a cualquier otra cosa.

—Es tan bonito como una veleta —comentaba uno de los regidores de la ciudad, a quien le interesaba ganar reputación de hombre de gustos artísticos—; claro que en realidad no es tan práctico —agregaba, porque al mismo tiempo temía que lo consideraran demasiado idealista, lo que por supuesto no era.

—¿Por qué no eres como el Príncipe Feliz —le decía una madre afligida a su pequeño hijo, que lloraba porque quería tener la luna—. El Príncipe Feliz no llora por nada.

—Mucho me consuela el ver que alguien en el mundo sea completamente feliz —murmuraba un hombre infortunado al contemplar la bella estatua.

—De verdad parece que fuese un ángel —comentaban entre ellos los niños del orfelinato al salir de la catedral, vestidos con brillantes capas rojas y albos delantalcitos.

—¿Y cómo saben qué aspecto tiene un ángel? —les refutaba el profesor de matemáticas— ¿Cuándo han visto un ángel?

—Los hemos visto, señor. ¡Claro que los hemos visto, en sueños! —le respondían los niños, y el profesor de matemáticas fruncía el ceño y adoptaba su aire más severo. Le parecía muy reprobable que los niños soñaran.

Una noche llegó volando a la ciudad una pequeña golondrina. Sus compañeras habían partido para Egipto seis semanas antes, pero ella se había quedado atrás, porque estaba enamorada de un junco, el más hermoso de todos los juncos de la orilla del río. Lo encontró a comienzos de la primavera, cuando revoloteaba sobre el río detrás de una gran mariposa amarilla, y el talle esbelto del junco la cautivó de tal manera, que se detuvo para meterle conversación.

—¿Puedo amarte? —le preguntó la golondrina, a quien no le gustaba andarse con rodeos.

El junco le hizo una amplia reverencia.

La golondrina entonces revoloteó alrededor, rozando el agua con las alas y trazando surcos de plata en la superficie. Era su manera de demostrar su amor. Y así pasó todo el verano.

—Es un ridículo enamoramiento —comentaban las demás golondrinas—; ese junco es desoladoramente hueco, no tiene un centavo y su familia es terriblemente numerosa—. Efectivamente toda la ribera del río estaba cubierta de juncos.

A la llegada del otoño, las demás golondrinas emprendieron el vuelo, y entonces la enamorada del junco se sintió muy sola y comenzó a cansarse de su amante.

—No dice nunca nada —se dijo—, y debe ser bastante infiel, porque siempre coquetea con la brisa.

Y realmente, cada vez que corría un poco de viento, el junco realizaba sus más graciosas reverencias.

—Además es demasiado sedentario —pensó también la golondrina—; y a mí me gusta viajar. Por eso el que me quiera debería también amar los viajes.

—¿Vas a venirte conmigo? —le preguntó al fin un día. Pero el junco se negó con la cabeza, le tenía mucho apego a su hogar.

—¡Eso quiere decir que sólo has estado jugando con mis sentimientos! —se quejó la golondrina—. Yo me voy a las pirámides de Egipto. ¡Adiós!

Y diciendo esto, se echó a volar.

Voló durante todo el día y, cuando ya caía la noche, llegó hasta la ciudad.

—¿Dónde podré dormir? —se preguntó—. Espero que en esta ciudad hay algún albergue donde pueda pernoctar.

En ese mismo instante descubrió la estatua del Príncipe Feliz sobre su columna.

—Voy a refugiarme ahí —se dijo—. El lugar es bonito y bien ventilado.

Y así diciendo, se posó entre los pies del Príncipe Feliz.

—Tengo una alcoba de oro —se dijo suavemente la golondrina mirando alrededor.

En seguida se preparó para dormir. Mas cuando aún no ponía la cabecita debajo de su ala, le cayó encima un grueso goterón.

—¡Qué cosa más curiosa! —exclamó—. No hay ni una nube en el cielo, las estrellas relucen claras y brillantes, y sin embargo llueve. En realidad este clima del norte de Europa es espantoso. Al junco le encantaba la lluvia, pero era de puro egoísta.

En ese mismo momento cayó otra gota.

—¿Pero para qué sirve este monumento si ni siquiera puede protegerme de la lluvia? —dijo—. Mejor voy a buscar una buena chimenea.

Y se preparó a levantar nuevamente el vuelo.

Sin embargo, antes de que alcanzara a abrir las alas, una tercera gota le cayó encima, y al mirar hacia arriba la golondrina vio… ¡Ah, lo que vio!

Los ojos del Príncipe Feliz estaban llenos de lágrimas, y las lágrimas le corrían por las áureas mejillas. Y tan bello se veía el rostro del Príncipe a la luz de la luna, que la golondrina se llenó de compasión.

—¿Quién eres? —preguntó.

—Soy el Príncipe Feliz.

—Pero si eres el Príncipe Feliz, ¿por qué lloras? Casi me has empapado.

—Cuando yo vivía, tenía un corazón humano —contesto la estatua—, pero no sabía lo que eran las lágrimas, porque vivía en la Mansión de la Despreocupación, donde no está permitida la entrada del dolor. Así, todos los días jugaba en el jardín con mis compañeros, y por las noches bailábamos en el gran salón. Alrededor del jardín del Palacio se elevaba un muro muy alto, pero nunca me dio curiosidad alguna por conocer lo que había más allá… ¡Era tan hermoso todo lo que me rodeaba! Mis cortesanos me decían el Príncipe Feliz, y de verdad era feliz, si es que el placer es lo mismo que la dicha. Viví así, y así morí. Y ahora que estoy muerto, me han puesto aquí arriba, tan alto que puedo ver toda la fealdad y toda la miseria de mi ciudad, y, aunque ahora mi corazón es de plomo, lo único que hago es llorar.

—¿Cómo? —se preguntó para sí la golondrina—, ¿no es oro de ley?

Era un avecita muy bien educada y jamás hacia comentarios en voz alta sobre la gente.

—Allá abajo —siguió hablando la estatua con voz baja y musical—… allá abajo, en una callejuela, hay una casa miserable, pero una de sus ventanas está abierta y dentro de la habitación hay una mujer sentada detrás de la mesa. Tiene el rostro demacrado y lleno de arrugas, y sus manos, ásperas y rojas, están acribilladas de pinchazos, porque es costurera. En este momento está bordando flores de la pasión en un traje de seda que vestirá la más hermosa de las damas de la reina en el próximo baile del Palacio. En un rincón de la habitación, acostado en la cama, está su hijito enfermo. El niño tiene fiebre y pide naranjas. Pero la mujer sólo puede darle agua del río, y el niño llora. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina… ¡hazme un favor! Llévale a la mujer el rubí del puño de mi espada, ¿quieres? Yo no puedo moverme, ¿lo ves?… tengo los pies clavados en este pedestal.

—Los míos están esperándome en Egipto —contestó la golondrina—. Mis amigas ya deben estar revoloteando sobre el Nilo, y estarán charlando con los grandes lotos nubios. Y pronto irán a dormir a la tumba del gran Rey, donde se encuentra el propio faraón, en su ataúd pintado, envuelto en vendas amarillas, y embalsamado con especias olorosas. Alrededor del cuello lleva una cadena de jade verde, y sus manos son como hojas secas.

—Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —dijo el Príncipe—, ¿por qué no te quedas una noche conmigo y eres mi mensajera? ¡El niño tiene tanta sed, y su madre, la costurera, está tan triste!

—Es que no me gustan mucho los niños —contesto— la golondrina—. El verano pasado, cuando estábamos viviendo a orillas del río, había dos muchachos, hijos del molinero, y eran tan mal educados que no se cansaban de tirarme piedras. ¡Claro que no acertaban nunca! Las golondrinas volamos demasiado bien, y además yo pertenezco a una familia célebre por su rapidez; pero, de todas maneras, era una impertinencia y una grosería.

Pero la mirada del Príncipe Feliz era tan triste, que finalmente la golondrina se enterneció.

—Ya está haciendo mucho frío —dijo—, pero me quedaré una noche contigo y seré tu mensajera.

—Gracias, golondrinita —dijo el Príncipe.

La golondrina arrancó entonces el gran rubí de la espada del Príncipe y, teniéndolo en el pico, voló por sobre los tejados. Pasó junto a la torre de la catedral, que tenía ángeles de mármol blanco. Pasó junto al Palacio, donde se oía música de baile y una hermosa muchacha salió al balcón con su pretendiente.

—¡Qué lindas son las estrellas —dijo el novio— y qué maravilloso es el poder del amor!

—Ojalá que mi traje esté listo para el baile de gala —contestó ella—. Mandé a bordar en la tela unas flores de la pasión. ¡Pero las costureras son tan flojas!

La golondrina voló sobre el río y vio las lámparas colgadas en los mástiles de los barcos. Pasó sobre el barrio de los judíos, donde vio a los viejos mercaderes hacer sus negocios y pesar monedas de oro en balanzas de cobre. Al fin llegó a la pobre casa, y se asomó por la ventana. El niño, en su cama, se agitaba de fiebre, y la madre se había dormido de cansancio. Entonces, la golondrina entró a la habitación y dejó el enorme rubí encima de la mesa, junto al dedal de la costurera. Después revoloteó dulcemente alrededor del niño enfermo, abanicándole la frente con las alas.

—¡Qué brisa tan deliciosa! —murmuró el niño—. Debo estar mejor.

Y se quedó dormido deslizándose en un sueño maravilloso.

Entonces la golondrina volvió hasta donde el Príncipe Feliz y le contó lo que había hecho.

—¡Qué raro! —agrego—, pero ahora casi tengo calor; y sin embargo la verdad es que hace muchísimo frío.

—Es porque has hecho una obra de amor —le explicó el Príncipe.

La golondrina se puso a pensar en esas palabras y pronto se quedó dormida. Siempre que pensaba mucho se quedaba dormida.

Al amanecer voló hacia el río para bañarse.

—¡Qué fenómeno extraordinario! —exclamó un profesor de ornitología que pasaba por el puente—. ¡Una golondrina en pleno invierno!

Y escribió sobre el asunto una larga carta al periódico de la ciudad. Todo el mundo habló del comentario, tal vez porque contenía muchas palabras que no se entendían.

—Esta noche partiré para Egipto —se decía la golondrina y la idea la hacía sentirse muy contenta.

Luego visitó todos los monumentos públicos de la ciudad y descansó largo rato en el campanario de la iglesia. Los gorriones que la veían pasar comentaban entre ellos: “¡Qué extranjera tan distinguida!“. Cosa que a la golondrina la hacía feliz.

Cuando salió la luna volvió donde estaba a la estatua del Príncipe.

—¿Tienes algunos encargos que darme para Egipto? —le gritó—. Voy a partir ahora.

—Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —dijo el Príncipe—, ¿no te quedarías conmigo una noche más?

—Los míos me están esperando en Egipto —contesto la golondrina—. Mañana, mis amigas van a volar seguramente hasta la segunda catarata del Nilo. Allí, entre las cañas, duerme el hipopótamo, y sobre una gran roca de granito se levanta el Dios Memnón. Durante todas las noches, él mira las estrellas toda la noche, y cuando brilla el lucero de la mañana, lanza un grito de alegría. Después se queda en silencio. Al mediodía, los leones bajan a beber a la orilla del río. Tienen los ojos verdes, y sus rugidos son más fuertes que el ruido de la catarata.

—Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —dijo el Príncipe—, allá abajo justo al otro lado de la ciudad, hay un muchacho en una buhardilla. Está inclinado sobre una mesa llena de papeles, y a su derecha, en un vaso, unas violetas están marchitándose. Tiene el pelo largo, castaño y rizado, y sus labios son rojos como granos de granada, y tiene los ojos anchos y soñadores. Está empeñado en terminar de escribir una obra para el director del teatro, pero tiene demasiado frío. No hay fuego en la chimenea y el hambre lo tiene extenuado.

—Bueno, me quedaré otra noche aquí contigo —dijo la golondrina que de verdad tenía buen corazón—. ¿Hay que llevarle otro rubí?

—¡Ay, no tengo más rubíes! —se lamentó el Príncipe—. Sin embargo aún me quedan mis ojos. Son dos rarísimos zafiros, traídos de la India hace mil años. Sácame uno de ellos y llévaselo. Lo venderá a un joyero, comprará pan y leña y podrá terminar de escribir su obra.

—Pero mi Príncipe querido —dijo la golondrina—, eso yo no lo puedo hacer.

Y se puso a llorar.

—Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —le rogó el Príncipe—, por favor, haz lo que te pido.

Entonces la golondrina arrancó uno de los ojos del Príncipe y voló hasta la buhardilla del escritor. No era difícil entrar allí, porque había un agujero en el techo y por ahí entró la golondrina como una flecha. El joven tenía la cabeza hundida entre las manos, así que no sintió el rumor de las alas, y cuando al fin levantó los ojos, vio el hermoso zafiro encima de las violetas marchitas.

—¿Será que el público comienza a reconocerme? —se dijo— Porque esta piedra preciosa ha de habérmela enviado algún rico admirador. ¡Ahora podré acabar mi obra!

Y se le notaba muy contento.

Al día siguiente la golondrina voló hacia el puerto, se posó sobre el mástil de una gran nave y se entretuvo mirando los marineros que izaban con maromas unas enormes cajas de la sentina del barco.

—¡Me voy a Egipto! —les gritó la golondrina. Pero nadie le hizo caso.

Al salir la luna, la golondrina volvió hacia el Príncipe Feliz.

—Vengo a decirte adiós—le dijo.

—Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —le dijo el Príncipe—. ¿No te quedarás conmigo otra noche?

—Ya es pleno invierno —respondió la golondrina—, y muy pronto caerá la nieve helada. En Egipto, en cambio, el sol calienta las palmeras verdes y los cocodrilos, medio hundidos en el fango, miran indolentes alrededor. Por estos días mis compañeras están construyendo sus nidos en el templo de Baalbeck, y las palomas rosadas y blancas las miran mientras se arrullan entre sí. Querido Príncipe, tengo que dejarte, pero nunca te olvidaré. La próxima primavera te traeré de Egipto dos piedras bellísimas para reemplazar las que regalaste. El rubí será más rojo que una rosa roja, y el zafiro será azul como el mar profundo.

—Allá abajo en la plaza —dijo el Príncipe Feliz—, hay una niñita que vende fósforos y cerillas. Y se le han caído los fósforos en el barro y se han echado a perder. Su padre le va a pegar si no lleva dinero a su casa y por eso ahora está llorando. No tiene zapatos ni medias, y su cabecita va sin sombrero. Arranca mi otro ojo y llévaselo, así su padre no le pegará.

—Pasaré otra noche contigo —dijo la golondrina—, pero no puedo arrancarte el otro ojo. Te vas a quedar ciego.

—Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —le rogó el Príncipe—, haz lo que te pido, te lo suplico.

La golondrina entonces extrajo el otro ojo del Príncipe y se echó a volar. Se posó sobre el hombro de la niña y deslizó la joya en sus manos.

—¡Qué bonito pedazo de vidrio! —exclamó la niña, y corrió riendo hacia su casa.

Después la golondrina regresó hasta donde estaba el Príncipe.

—Ahora que estás ciego —le dijo—, voy a quedarme a tu lado para siempre.

—No, golondrinita —dijo el pobre Príncipe—. Ahora tienes que irte a Egipto.

—Me quedaré a tu lado para siempre —repitió la golondrina, durmiéndose entre los pies de la estatua.

Al otro día ella se posó en el hombro del Príncipe para contarle las cosas que había visto en los extraños países que visitaba durante sus migraciones.

Le describió los ibis rojos, que se posan en largas filas a orillas del Nilo y pescan peces dorados con sus picos; le habló de la esfinge, que es tan vieja como el mundo, y vive en el desierto, y lo sabe todo; le contó de los mercaderes que caminan lentamente al lado de sus camellos y llevan en sus manos rosarios de ámbar; le contó del Rey de las Montañas de la Luna, que es negro como el ébano y adora un gran cristal; le refirió acerca de la gran serpiente verde que duerme en una palmera y veinte sacerdotes la alimentan con pasteles de miel; y le contó también de los pigmeos que navegan sobre un gran lago en anchas hojas lisas y que siempre están en guerra con las mariposas.

—Querida golondrina —dijo el Príncipe—, me cuentas cosas maravillosas, pero es más maravilloso todavía lo que pueden sufrir los hombres. No hay misterio más grande que la miseria. Vuela sobre mi ciudad, y vuelve a contarme todo lo que veas.

Entonces la golondrina voló sobre la gran ciudad, y vio a los ricos que se regocijaban en sus soberbios palacios, mientras los mendigos se sentaban a sus puertas. Voló por las callejuelas sombrías, y vio los rostros pálidos de los niños que mueren de hambre, mientras miran con indiferencia las calles oscuras.

Bajo los arcos de un puente había dos muchachos acurrucados, uno en los brazos del otro para darse calor.

—¡Qué hambre tenemos! —decían.

—¡Fuera de ahí! les gritó un guardia, y los muchachos tuvieron que levantarse, y alejarse caminando bajo la lluvia.

Entonces la golondrina volvió donde el Príncipe, y le contó lo que había visto.

—Mi estatua esta recubierta de oro fino —le indicó el Príncipe—; sácalo lámina por lámina, y llévaselo a los pobres. Los hombres siempre creen que el oro podrá darles la felicidad.

Así, lámina a lámina, la golondrina fue sacando el oro, hasta que el Príncipe quedó oscuro. Y lámina a lámina fue distribuyendo el oro fino entre los pobres, y los rostros de algunos niños se pusieron sonrosados, y riendo jugaron por las calles de la ciudad.

—¡Ya, ahora tenemos pan! —gritaban.

Llegó la nieve, y después de la nieve llegó el hielo. Las calles brillaban de escarcha y parecían ríos de plata. Los carámbanos, como puñales, colgaban de las casas. Todo el mundo se cubría con pieles y los niños llevaban gorros rojos y patinaban sobre el río.

La pequeña golondrina tenía cada vez más frío pero no quería abandonar al Príncipe, lo quería demasiado. Vivía de las migajas del panadero, y trataba de abrigarse batiendo sus alitas sin cesar.

Una tarde comprendió que iba a morir, pero aún encontró fuerzas para volar hasta el hombro del Príncipe.

—¡Adiós, mi querido Príncipe! —le murmuró al oído—. ¿Me dejas que te bese la mano?

—Me alegro que por fin te vayas a Egipto, golondrinita —le dijo el Príncipe—. Has pasado aquí demasiado tiempo. Pero no me beses en la mano, bésame en los labios porque te quiero mucho.

—No es a Egipto donde voy —repuso la golondrina—. Voy a la casa de la muerte. La muerte es hermana del sueño, ¿verdad?

El avecita besó al Príncipe Feliz en los labios y cayó muerta a sus pies. En ese mismo instante se escuchó un crujido ronco en el interior de la estatua, fue un ruido singular como si algo se hubiese hecho trizas. El caso es que el corazón de plomo se había partido en dos. Ciertamente hacía un frío terrible.

A la mañana siguiente, el alcalde se paseaba por la plaza con algunos de los regidores de la ciudad. Al pasar junto a la columna levantó los ojos para admirar la estatua.

—¡Pero qué es esto! —dijo— ¡El Príncipe Feliz parece ahora un desharrapado!

—¡Completamente desharrapado! —reiteraron los regidores; y subieron todos a examinarlo.

—El rubí de la espada se le ha caído, los ojos desaparecieron y ya no es dorado —dijo el alcalde—. En una palabra se ha transformado en un verdadero mendigo.

—¡Un verdadero mendigo! —repitieron los regidores.

—Y hay un pájaro muerto entre sus pies —siguió el alcalde—. Será necesario promulgar un decreto municipal que prohiba a los pájaros venirse a morir aquí.

El secretario municipal tomó nota dejando constancia de la idea.

Entonces mandaron a derribar la estatua del Príncipe Feliz.

—Como ya no es hermoso, no sirve para nada —explicó el profesor de Estética de la Universidad.

Entonces fundieron la estatua, y el Alcalde reunió al Municipio para decidir que harían con el metal.

—Podemos —propuso— hacer otra estatua. La mía, por ejemplo.

—Claro, la mía —dijeron los regidores cada uno a su vez.

Y se pusieron a discutir. La última vez que supe de ellos seguían discutiendo.

—¡Qué cosa más rara! —dijo el encargado de la fundición—. Este corazón de plomo no quiere fundirse; habrá que tirarlo a la basura.

Y lo tiraron al basurero donde también yacía el cuerpo de la golondrina muerta.

—Tráeme las dos cosas más hermosas que encuentres en esa ciudad —dijo Dios a uno de sus ángeles.

Y el ángel le llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto.

—Has elegido bien —sonrió Dios—. Porque en mi jardín del Paraíso esta avecilla cantará eternamente, y el Príncipe Feliz me alabará para siempre en mi Aurea Ciudad.

PINTORES: CRUZ VAZQUEZ

1 RESUMEN

Manuel de la Cruz Vázquez ( Madrid , 1750 – Madrid? 1792) fue un pintor y grabador español. Fue estudiante de laAcademia de San Fernando desde el 1767 y ocupó hasta el 1785 el cargo de pintor de cámara del infante Luis de Borbón , hermano de Carlos III . En 1789 fue nombrado académico de mérito de la institución madrileña. Realizó vistas del Puerto de Cartagena (Patrimonio Nacional y colección particular) y participó en el conjunto de retablos encargados por Carlos III para la decoración de la Iglesia de San Francisco el Grande de Madrid. Inspirándose en los sainetes de su tío, el escritor don Ramón de la Cruz , realizó una serie de escenas de calle, entre ellas delMercado de la Cebada , del 1790. Composición en que Cruz caracteriza con acierto el ambiente bullicioso del pueblo y sus vendedores, mercaderes y paseantes. De su mano es también la serie sobre tipos populares que guarda el Museo Municipal de Madrid y la mitad de la famosa serie de ochenta y un grabados que componen lacolección de trajes de España , puesta a la venta en 1777. Murió probablemente en Madrid en 1792.

PINTORES: MAELLA

1 RESUMEN

Mariano Salvador Maella Pérez ( Valencia , 21 de agosto de 1739 – Madrid , 10 de mayo de 1819) fue un pintor valenciano. Su primera formación artística fue a cargo de su padre pintor. Pocos años más tarde viajó a Madrid donde entró en contacto con la pintura neoclásica. Allí se formó con Felipe de Castro antes de entrar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando , donde recibió la formación de Antonio González Velázquez , con cuya hija se casaría años más tarde. Obtuvo algunos premios y decidió viajar a Italia en 1757. Permaneció en Roma hasta el 1765 año que decidió volver a España, donde participó, junto con Anton Raphael Mengs , en la remodelación del Palacio Real de Madrid. A partir de entonces, su progresión como pintor fue ascendente alcanzando el cargo de director de la Academia de San Fernando entre los años 1795 y 1798. Realizó retratos, fruto de su condición de pintor de cámara, pintó el fresco en la Catedral de Toledo y en la Catedral de Burgo de Osma , y realizó notables escenas de género y composiciones religiosas. Murió en Madrid en mayo de 1819.

Stevenson: Janet la torcida

1

Janet la Torcida

Robert Louis Stevenson

El reverendo MurdochSoulis fue durante mucho tiempo pastor de la parroquia

del páramo de Balweary, en el valle de Dule. Anciano severo y de rostro

sombrío para sus feligreses, vivió durante los últimos años de su vida sin

familia ni criado ni compañía humana alguna, en la modesta y solitaria casa

parroquial situada bajo el HangingShazv, un pequeño bosque de sauces. A

pesar de lo férreo de sus facciones, sus ojos eran salvajes, asustadizos e

inciertos. Y cuando en una amonestación privada se explayaba largamente

sobre el futuro del impenitente, parecía que su visión atravesara las tormentas

del tiempo hasta los terrores de la eternidad. Muchos jóvenes que venían a

prepararse para la ceremonia de la Primera Comunión quedaban terriblemente

afectados por sus palabras. Tenía un sermón sobre los versículos 1 y 8 de

Pedro, «El diablo como un león rugiente», para el domingo después de cada

diecisiete de agosto, y solía superarse sobre aquel texto, tanto por la

naturaleza espantosa del tema como por el terror que infundía su

comportamiento en el púlpito. Los niños estaban aterrorizados hasta el punto

de sufrir ataques de histeria, y la gente mayor parecía más misteriosa de lo

normal y repetía durante todo el día aquellas insinuaciones de las que Hamlet

se lamentaba.

La misma casa parroquial, ubicada cerca del río Dule entre árboles gruesos,

con el Shazv colgando sobre ella en un lado y, en el otro, numerosos páramos

fríos que se elevaban hacia el cielo, había comenzado -ya muy al inicio del

ministerio del señor Soulis- a ser evitada en las horas del anochecer por todos

aquellos que se valoraban a sí mismos por su prudencia; y los hombres

respetables que se sentaban en la taberna de la aldea movían la cabeza a la

vez ante la sola idea de acercarse de noche a aquel tenebroso vecindario.

Había un lugar, para ser más concretos, que se evitaba con especial temor. La

casa parroquial estaba situada entre la carretera y el río Dule, con un aguilón

dando a cada lado; la parte de atrás de la casa daba a la aldea de Balweary,

situada a casi media milla de distancia; delante de la casa, un jardín seco

rodeado de un seto de espinos ocupaba el terreno entre el río y la carretera. La

casa era de dos plantas con dos habitaciones grandes en cada una. La entrada

no daba directamente al jardín, sino a un paseo que llevaba a la carretera por

un lado y que por el otro quedaba cerrado por los altos sauces y saúcos que

bordeaban el arroyo. Era este trecho de la calzada el que gozaba de tan

nefasta reputación entre los parroquianos más jóvenes de Balweary. El

reverendo paseaba por allí a menudo al anochecer, a veces gimiendo en voz

alta por la fuerza de sus oraciones inarticuladas.

Cuando estaba fuera de casa y la puerta cerrada con llave, los escolares más

atrevidos se lanzaban -con el corazón latiéndoles a pleno ritmo- a jugar a

«seguir al jefe» y cruzar aquel punto legendario. Este ambiente de terror que

rodeaba a un hombre de Dios de carácter y ortodoxia intachables era causa de

común asombro y tema de curiosidad entre los pocos forasteros que se

adentraban, por casualidad o por negocios, hasta aquel desconocido y alejado

2

paraje. Pero mucha de la gente, incluso de la parroquia, ignoraba los

acontecimientos que habían marcado el primer año de ministerio del señor

Soulis. Incluso entre los que estaban mejor informados, unos no querían decir

nada -por ser de naturaleza reservada- y otros temían hablar sobre aquel

asunto en particular. De vez en cuando alguno de los mayores, envalentonado

por su tercer trago, recordaba el origen de las extrañas miradas y la vida

solitaria del reverendo.

Cincuenta años atrás, cuando el señor Soulis llegó por primera vez a Balweary,

aún era un hombre joven -un mozo, decía la gente- lleno de sabiduría

académica y muy grandilocuente, pero, como era natural en un hombre de su

edad, tenía poca experiencia de la vida en lo referente a la religión. Los más

jóvenes estaban muy impresionados por su talento y su facilidad de palabra;

pero los hombres y las mujeres mayores -preocupados y serios- se

conmovieron hasta el punto de rezar por el joven, al que consideraban un iluso,

y por la parroquia, que seguramente estaría mal atendida. Era antes de los días

de los moderados… malditos sean; pero las cosas malas son como las buenas:

ambas vienen poco a poco y en pequeñas cantidades. Incluso entonces había

gente que decía que el Señor había abandonado a los profesores de la

universidad a sus propios recursos y que los jóvenes que fueron a estudiar con

ellos habrían salido ganando sentados en una turbera, como sus antepasados

durante la persecución, con una Biblia bajo el brazo y un espíritu de oración en

el corazón. No cabía duda alguna de que el señor Soulis había estado en la

universidad demasiado tiempo. Era meticuloso y se preocupaba por muchas

cosas, salvo por la más importante. Tenía una gran cantidad de libros -más de

los que se habían visto jamás en todo aquel presbiterio-, y harto trabajo le

costó al porteador, porque estuvieron a punto de ahogarse en el Pantano del

Diablo, situado entre su destino y Kilmackerlie. Eran libros de teología, sin

duda, o así los llamaban. Pero la gente seria era de la opinión de que no hacía

falta tantos, sobre todo cuando toda la Palabra de Dios en su conjunto cabría

en la punta de una manta escocesa. Además, el reverendo se pasaba la mitad

del día y la mitad de la noche sentado, escribiendo nada menos, lo cual era

poco decente. Al principio temían que leyera sus sermones; después resultó

que estaba escribiendo un libro, lo que con toda seguridad no era conveniente

para alguien tan joven y con escasa experiencia.

De todas formas, le convenía conseguir una mujer mayor y decente que

cuidara de la casa parroquial y que se encargara de sus espartanas comidas.

Le recomendaron a una vieja de mala reputación -Janet M’Clour, la llamaban- y

le dejaron obrar por su cuenta hasta que se convenció por sí mismo. Muchos le

aconsejaron lo contrario, porque la buena gente de Balweary tenía más que

sospechas de Janet. Tiempo atrás había tenido un hijo con un soldado y se

había apartado de la sociedad durante casi treinta años. Los niños la habían

visto hablando sola en Key’s Loan al atardecer, un lugar y una hora extraños

para una mujer temerosa del Señor. Sin embargo, fue un terrateniente quien

recomendó a Janet desde un principio y, en aquellos días, el reverendo habría

hecho cualquier cosa para complacer al terrateniente. Cuando la gente le

comentó que Janet estaba poseída por el demonio, le pareció un rumor sin

fundamento; cuando le citaron la Biblia y la bruja de Endor, trató de

3

convencerles enfáticamente de que aquellos días ya no existían y de que el

demonio estaba misericordiosamente comedido.

Bien, cuando se supo en la aldea que Janet M’Clour iba a entrar a servir en la

casa del párroco la gente se enfadó mucho con ambos. Algunas de aquellas

buenas señoras no tenían nada mejor que hacer que reunirse a la puerta de su

casa y acusarla de todo lo que sabían de ella, desde el hijo del soldado hasta

las dos vacas de John Tamson. Ella no era una mujer muy elocuente;

normalmente la gente le dejaba hacer su vida y ella hacía lo mismo, sin

intercambiar ni buenas tardes ni buenos días, pero cuando se enfadaba tenía

una lengua como para dejar sordo al molinero; cuando empezaba no había un

viejo chisme que, aquel día, no hiciera saltar a alguien; no podían decir nada

sin que ella les respondiera dos veces. Hasta que, al final, las amas de casa la

cogieron, le rasgaron la ropa y la arrastraron desde la aldea hasta las aguas del

río Dule, para comprobar si era bruja o no; total, o nadaba o se ahogaba. La

vieja gritó tanto que se la oyó en el Hangirí Shaw y luchó como diez. Muchas

señoras llevaban cardenales al día siguiente y durante muchos días después; y

justo en el momento más violento del altercado, ¡quién apareció sino el nuevo

reverendo!

-Mujeres -dijo él, que tenía una voz magnífica-, en nombre de Dios les ordeno

que la suelten.

Janet corrió hacia él -estaba realmente aterrorizada-, se le abrazó y le rogó en

nombre de Dios que la salvara de las chismosas; ellas, por su parte, le dijeron

todo lo que sabían de ella y quizá más de lo que sabían.

-Mujer -le dijo a Janet-, ¿es eso verdad?

-Pongo a Dios por testigo -dijo ella- y como me hizo Dios que no es verdad ni

una palabra. Aparte del hijo -dijo ella-, he sido una mujer decente toda mi vida.

-¿Renuncias -dijo el señor Soulis-, en nombre de Dios y ante mí, su indigno

pastor, renuncias al diablo y a sus obras?

Bueno, parece ser que cuando preguntó eso ella sonrió de una forma que

aterrorizó a quienes la vieron, y oyeron tamborilear los dientes en su boca.

Pero no había más que una salida, y Janet levantó la mano y renunció al diablo

delante de todos.

-Y ahora -dijo el señor Soulis a las señoras-, vayan a sus casas y pidan perdón

a Dios.

Le dio el brazo a Janet, que llevaba encima poco más de una combinación, y la

acompañó por la aldea hasta la puerta de su casa como a una gran señora.

Los gritos y las risas de Janet eran escandalosos. Aquella noche mucha gente

seria alargó sus oraciones más de lo normal; pero al amanecer se difundió tal

miedo sobre todo Balweary que los niños se escondieron e incluso los hombres

permanecieron en casa y, como mucho, se asomaban a la puerta.

4

Janet venía bajando por la aldea -ella o alguien que se le parecía, nadie podría

decirlo con certeza- con el cuello torcido y la cabeza colgándole a un lado,

como un cuerpo que ha sido ahorcado, y una sonrisa en el rostro como la de un

cadáver sin enterrar. Poco a poco, se fueron acostumbrando e incluso le

preguntaban burlonamente qué le pasaba; pero desde aquel día en adelante no

pudo hablar como una mujer cristiana, sino que balbuceaba y castañeaba los

dientes como si de unas podaderas se tratara. Desde aquel día el nombre de

Dios jamás volvió a pasar por sus labios. A veces intentaba pronunciarlo, pero

no lo conseguía. Los más listos no lo comentaban, pero jamás volvieron a

llamar a esa «cosa» por el nombre de Janet M’Clour, pues para ellos la vieja ya

estaba en el infierno desde ese día. No obstante, no había nada que detuviera

al reverendo, que no hacía otra cosa que sermonear acerca de la crueldad de

la gente que le había provocado una apoplejía, y pegaba a los niños que la

molestaban. Aquella misma noche la invitó a su casa y permaneció allí a solas

con ella bajo el Hanging Shaw.

Bien, el tiempo pasó. Los más indolentes empezaron a pensar menos en aquel

negro asunto. El reverendo estaba bien considerado; siempre hacía tarde

escribiendo. La gente veía su vela cerca del agua del río Dule después de las

doce de la noche. Parecía tan satisfecho de sí mismo y tan arrogante como al

principio, aunque cualquiera podía ver que estaba consumiéndose. En cuanto a

Janet, ella iba y venía; si antes hablaba poco, lo razonable era que ahora

hablara menos. No molestaba a nadie; tenía un aspecto horripilante y nadie

discutía con ella sobre el trozo de tierra que se regalaba, según la costumbre,

al reverendo de Balweary, además de su paga mensual.

A finales de julio hizo un tiempo tan malo como jamás se había visto por esas

tierras; había una calma calurosa, despiadada. El ganado no podía subir a

Black Hill a pastar; los niños estaban demasiado cansados para jugar. A la vez,

estaba tormentoso, con ráfagas de viento caliente que retumbaban en los

valles y escasas lluvias que apenas mojaban la tierra. Todos pensábamos que

caería una tormenta por la mañana; pero llegaba la mañana y la siguiente y

continuaba el mismo tiempo amenazante, duro para el hombre y las bestias.

Por si eso fuera poco, nadie sufría tanto como el señor Soulis. No podía ni

dormir ni comer y se lo comentó a sus superiores. Cuando no estaba

escribiendo su interminable libro, vagabundeaba por el campo como un hombre

obsesionado; otro en su lugar estaría feliz de permanecer fresco dentro de

casa.

Encima del Hanging Shaw, en el refugio de Black Hill, hay una parcela de tierra

vallada con una puerta de hierro. Al parecer, en los viejos tiempos fue el

cementerio de Balweary, consagrado por los papistas antes de que se hiciera

la luz bendita sobre el reino. Sea como fuere, era uno de los sitios preferidos

del señor Soulis. Allí se sentaba y meditaba sus sermones; realmente era un

sitio protegido. Bien; un día, cuando subía la colina de Black Hill por el lado

oeste, vio primero dos, luego cuatro y finalmente siete cornejas negras volando

en círculos sobre el viejo cementerio.

Volaban bajo, pesadamente, chillándose las unas a las otras. Al señor Soulis le

pareció claro que algo las había apartado de su rutina cotidiana. No se

5

asustaba fácilmente; se acercó directamente a las ruinas y qué se encontró allí

sino a un hombre, o la apariencia de un hombre, sentado dentro del cementerio

sobre una sepultura. Era de una estatura enorme, negro como el infierno, y sus

ojos eran singulares. El señor Soulis había oído hablar de hombres negros

muchas veces, pero en este había algo extraño que le intimidaba. Pese al calor

que tenía, sintió una sensación de frío hasta el tuétano de los huesos, pero a

pesar de todo se lanzó y le preguntó: «Amigo, ¿es usted forastero?» El hombre

negro no contestó ni una palabra; se puso de pie y empezó a caminar

torpemente hacia la pared del otro lado, pero siempre mirando al reverendo.

Este aguantó la mirada hasta que, de pronto, el hombre negro saltó la tapia y

corrió al abrigo de los árboles. El señor Soulis, sin saber bien por qué, corrió

detrás de él, pero se encontraba muy fatigado después del paseo a causa del

tiempo caluroso y poco saludable. Por mucho que corrió, no consiguió más que

un vistazo del hombre negro al cruzar el pequeño bosque de abedules, hasta

que llegó al pie de la colina; allí le vio otra vez saltando rápidamente sobre las

aguas del río Dule en dirección a la casa parroquial.

Al señor Soulis no le complacía mucho que este espantoso vagabundo se

tomara tanta libertad con la casa parroquial de Balweary. Corrió más deprisa y,

mojándose los zapatos, cruzó el arroyo y se acercó por el camino; pero no

había ni sombra del hombre negro por allí. Salió al camino, pero no encontró a

nadie. Buscó por todo el jardín, pero no apareció. Al final, y con un poco de

miedo, como era natural, levantó el pasador y entró en la casa. Allí se encontró

con Janet M’Clour delante de sus ojos, con su cuello torcido y no muy contenta

de verle. En ese instante, recordó que cuando la vio por primera vez sintió la

misma escalofriante sensación de terror.

-Janet -dijo-, ¿has visto a un hombre negro?

-¡Un hombre negro! -dijo ella- ¡Sálvanos a todos! Usted no se entera,

reverendo. No hay ningún hombre negro en todo Balweary.

Pero ella no hablaba claramente, debe entenderse, sino que balbuceaba como

un poni con el freno de la brida en la boca.

-Bueno -dijo él-. Janet, si no hay ningún hombre negro yo he hablado con el

inquisidor de la Hermandad.

Y se sentó como alguien que tiene fiebre, y los dientes le castañearon en la

boca.

-Caray -dijo ella-, debería darle vergüenza, reverendo -dijo dándole un poco de

coñac que tenía siempre a mano.

Entonces el señor Soulis entró en su estudio, rodeado de todos sus libros. Era

una habitación larga, baja y oscura, mortíferamente fría en invierno y no

especialmente seca ni en la época más calurosa del verano, porque la casa

está situada cerca del arroyo. Se sentó y pensó en todo lo que le había

ocurrido desde su llegada a Balweary; y en su hogar, y en los días en que era

un crío y correteaba alegremente por las colinas; y aquel hombre negro corría

6

por su cabeza como el estribillo de una canción. Cuanto más pensaba más lo

hacía en el hombre negro. Intentó rezar, pero las palabras no le venían; dicen

que intentó escribir en su libro, pero tampoco lo consiguió. Había momentos en

los que pensaba que el hombre negro estaba a su lado y un sudor frío le cubría

como el agua recién sacada del pozo; en otros momentos, volvía en sí como un

bebé recién bautizado y no pensaba en nada.

Como resultado, se fue a la ventana y miró con enfado el agua del río Dule. En

la proximidad de la casa los árboles son muy espesos y el agua profunda y

negra; allí estaba Janet, lavando la ropa con las enaguas remangadas; estaba

de espaldas, y el reverendo, por su parte, apenas sabía lo que miraba. De

pronto ella se dio la vuelta y le mostró el rostro. El señor Soulis sintió la misma

sensación de terror que había sentido dos veces aquel mismo día y se acordó

de lo que decía la gente: que Janet estaba muerta hacía tiempo y lo que veía

era un fantasma de barro frío. Se apartó un poco y la miró detenidamente. Ella

pisaba la ropa canturreando para sí misma; ¡caramba!, que Dios nos libre, la

suya era una cara espantosa. A veces ella cantaba más fuerte, pero no había

hombre ni mujer que pudiera entender la letra de su canción. A veces miraba

hacia abajo con la cabeza torcida, pero donde ella miraba no había nada. Una

sensación escalofriante recorrió el cuerpo del reverendo; fue un aviso del Cielo.

El señor Soulis se culpó a sí mismo por pensar tan mal de una pobre mujer,

vieja y afligida, sin amigos salvo él.

Entonó una corta oración por ambos, bebió un poco de agua fresca -porque el

corazón le saltaba en el pecho- y, al atardecer, se fue a la cama.

Aquella fue una noche que jamás se olvidará en Balweary, la noche del

diecisiete de agosto de 1712. Antes había hecho calor, como he dicho, pero

aquella noche hizo más calor que nunca. El sol se puso entre nubes muy

extrañas; oscureció como un pozo; ni una estrella ni una gota de aire. Uno no

podía verse ni la mano delante de la cara, e incluso los más ancianos se

quitaron las sábanas y jadeaban tratando de respirar. Con todo lo que tenía en

la cabeza, era muy improbable que el señor Soulis consiguiera dormir mucho.

Daba vueltas en la cama, limpia y fresca cuando se acostó pero que ahora le

quemaba hasta los huesos. A ratos dormía y a ratos se despertaba; unas veces

oía al reloj dar las horas durante la noche y otras, a un perro aullar en el

páramo como si hubiera muerto alguien; a veces le parecía oír fantasmas

chismorreando en su oído y otras veía lucecillas en la habitación. Pensó, creyó

estar enfermo; y enfermo estaba, pero… poco sospechaba de qué enfermedad.

Al final, se le despejó la cabeza, se sentó al borde de la cama en camisón y

volvió a pensar en el hombre negro y en Janet. No sabía bien cómo -quizá por

el frío que sentía en los pies-, pero se le ocurrió de repente que había una

cierta conexión entre ellos y que uno de los dos o ambos eran fantasmas. Justo

en aquel momento, en la habitación de Janet, que estaba al lado de la suya, se

oyó un ruido de pisadas como si hubiese algunos hombres luchando, y a

continuación, un golpe fuerte. Un remolino de viento se deslizó

estrepitosamente por las cuatro esquinas de la casa; después todo volvió a

estar silencioso como una tumba.

7

El señor Soulis no temía ni al hombre ni al diablo. Cogió las yescas y encendió

una vela, avanzando tres pasos hacia la puerta de Janet. Estaba cerrada, la

abrió de un empujón e inspeccionó la habitación atrevidamente. Era una

habitación amplia, tan amplia como la del reverendo, amueblada con muebles

grandes, viejos y sólidos, porque no tenía otra cosa. Había una cama de cuatro

postes con colgantes viejos, un estupendo armario de roble lleno de libros de

teología del reverendo que se habían puesto allí por falta de espacio y unas

cuantas prendas de Janet esparcidas aquí y allá por el suelo. Pero el reverendo

Soulis no vio a Janet, y tampoco había señal alguna de forcejeo. Entró -pocos

le habrían seguido-, miró a su alrededor y escuchó. Pero no oyó nada, ni dentro

de la casa ni en toda la parroquia de Balweary; tampoco se veía nada salvo las

grandes sombras que giraban alrededor de la vela. De golpe, el corazón del

reverendo latió rápidamente y se quedó paralizado; un viento frío revoloteó por

sus cabellos. ¡Qué visión más deprimente para los ojos del pobre hombre! Vio

a Janet colgada de un clavo al lado del viejo armario de roble; la cabeza aún

reposaba sobre el hombro, tenía los ojos cerrados, la lengua le salía por la

boca y los zapatos se encontraban a una altura de dos pies sobre el suelo.

«¡Que Dios nos perdone a todos!», pensó el señor Soulis, « la pobre Janet está

muerta.»

Dio un paso hacia el cuerpo y entonces el corazón le saltó de nuevo en el

pecho. Qué hechizo haría pensar a un hombre que Janet podía estar colgada

de un solo clavo y por un solo hilo de estambre de los que sirven para

remendar medias. Era horrible estar solo por la noche con tales prodigios en la

oscuridad, pero la fe del reverendo Soulis en el Señor era profunda. Dio la

vuelta y salió de aquella habitación cerrando la puerta con llave tras él. Paso a

paso, bajó las escaleras pesadamente, como el plomo, y puso la vela sobre la

mesa que había al pie de la escalera. No podía rezar, no podía pensar, estaba

empapado en un sudor frío y no oía nada salvo el pálpito de su propio corazón.

Es posible que permaneciera allí una hora o quizá dos, no se dio cuenta,

cuando, de pronto, escuchó una risa, una conmoción extraña arriba. Se oían

pasos ir y venir por la habitación donde estaba el cuerpo colgado; entonces la

puerta se abrió, aunque él recordaba claramente que la había cerrado con

llave. Después sintió pisadas en el rellano y le pareció ver el cuerpo asomado a

la barandilla mirando hacia abajo, donde él se encontraba.

Cogió la vela de nuevo (porque no podía prescindir de la luz) y, tan

sigilosamente como pudo, salió directamente de la casa y fue hasta la otra

punta del sendero. Aún estaba completamente oscuro; la llama de la vela ardía

tranquila y transparente como en una habitación cuando la puso sobre la tierra;

nada se movía salvo el agua del río Dule, susurrando y murmurando valle

abajo, y aquellos atroces pasos que bajaban lentamente por las escaleras

dentro de la casa. Él conocía los pasos perfectamente: eran de Janet, y, con

cada paso que se le acercaba poco a poco, el frío aumentaba en sus entrañas.

Encomendó su alma al Creador: «Oh, Señor» -dijo-, «dame fuerza para luchar

esta noche contra el poder del mal.»

8

Para entonces los pasos avanzaban por el pasillo hacia la puerta. Podía oír la

mano que rozaba la pared con sumo cuidado, como si la «cosa» espantosa

palpara el camino. Los sauces se sacudían y gemían al unísono, y un largo

susurro del viento atravesó las colinas; la llama de la vela bailaba. Y apareció el

cuerpo de Janet «la torcida», con su vestido de lana y su capucha negra, con la

cabeza colgando sobre el hombro y una mueca todavía visible en el rostro –

viva, se podría decir… muerta, como bien sabía el reverendo Soulis-, en el

umbral de la casa.

Es extraño que el alma del hombre dependa tanto de su perecedero cuerpo,

pero el reverendo se dio cuenta y su corazón aguantó. Ella no permaneció allí

mucho tiempo; empezó a moverse otra vez y se acercó lentamente hacia el

señor Soulis, que se encontraba de pie bajo los sauces. Toda la vida corporal

de él, toda la fuerza de su espíritu irradiaba en sus ojos. Pareció que ella iba a

hablar, pero le faltaron palabras e hizo una señal con la mano izquierda. Hubo

un golpe de viento como el siseo de un gato, la vela se apagó, los sauces

chillaron como si fueran personas y el señor Soulis supo que, vivo o muerto,

aquello era el final.

-¡Bruja, diablo! -gritó-, te ordeno en nombre de Dios que te vayas a la tumba si

estás muerta o al Infierno si estás condenada.

Y en aquel instante la mano de Dios, desde el Cielo, fulminó a la «cosa» allí

mismo. El cuerpo viejo, muerto y profanado de la mujer bruja, tanto tiempo

apartado de la tumba y manipulado por los demonios, ardió como un fuego de

azufre y se desmoronó en cenizas sobre el suelo; a continuación empezaron

los truenos, más fuertes cada vez, seguidos por el estruendo de la lluvia. El

reverendo Soulis saltó por encima del seto del jardín y corrió dando gritos hacia

la aldea.

Aquella misma mañana, John Christie vio al Hombre Negro pasar el Gran

Mojón cuando daban las seis de la mañana; antes de las ocho pasó por la

posada de Knockdoiv; poco después, Sandy M’Llellan le vio cruzando los

oteros de Kilmackerlie rápidamente. No hay ninguna duda de que él fue quien

ocupó el cuerpo de Janet durante tanto tiempo; pero, por fin, se había

marchado. Desde entonces, el diablo jamás ha vuelto a molestarnos en

Balweary.

Sin embargo, fue un penoso honor para el reverendo; permaneció delirando en

la cama durante mucho tiempo. Desde aquel día hasta hoy, no ha vuelto a ser

el mismo.

FIN

«Janet Thrawn»,

The Merry Men and Other Tales and Fables, 1887

FERNANDO RODRIGUEZ

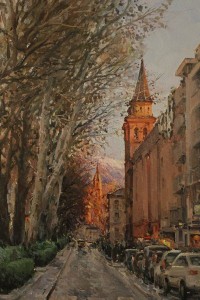

El pintor Fernando Rodriguez es uno de los mejores pintores granadinos de los muchos que hay en esta brillante ciudad.