EL LETRADO Y EL FANTASMA

Conocí a un hombre —déjenme ver— hará como cuarenta años, que alquiló un viejo, húmedo y humilde conjunto de despachos, que llevaban cerrados y vacíos muchísimos años, en uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Corrían toda clase de historias sobre aquel lugar y, desde luego, ninguna de ellas era demasiado jovial. Sin embargo, aquel hombre era pobre y las habitaciones eran baratas, razón que a él le bastaba aunque hubiesen sido diez veces peores de lo que ya eran.

Ocurrió que este hombre se vio forzado a quedarse con algunos muebles desvencijados que habían quedado allí abandonados. Entre todos ellos, destacaba un enorme y pesado armario de vitrina como los que suelen utilizarse para archivar papeles. Tenía unas grandes puertas acristaladas, cubiertas en el interior por cortinas verdes. Ciertamente, se trataba de un cachivache bastante inútil para su nuevo dueño, puesto que éste no tenía papeles que guardar; en cuanto a su ropa, no tenía más que lo puesto y tampoco tenía necesidad de procurarse un lugar dónde colocarla.

Pues bien, ya había terminado de trasladar allí todos sus muebles —que no llegaron ni a ocupar un carro completo— y los había desperdigado por la habitación para hacer que aquellas cuatro sillas que tenía pareciesen una docena. Estaba aquella misma noche el hombre sentado frente al fuego pensando en los dos galones de whisky que había adquirido a crédito —y preguntándose si alguna vez llegaría a pagarlos y, en caso afirmativo, cuantos años tardaría en hacerlo—, cuando su mirada fue a posarse como por casualidad en las acristaladas puertas de la vitrina.

—Ah —suspiró—, si no me hubiese visto obligado a aceptar ese adefesio al precio que fijó el viejo casero, podría haber conseguido algo mejor por ese dinero. Te diré lo que te habría pasado, viejo trasto. —No teniendo nadie con quien hacerlo, hablaba en voz alta a la vitrina—. Si no fuese por el gran esfuerzo que me costaría hacer pedazos tu vieja estructura, te utilizaría para alimentar el fuego.

Apenas había pronunciado estas palabras cuando un sonido que se asemejaba a un débil gemido pareció salir del interior del armario. Aquello le sobresaltó al principio pero, tras reflexionar unos instantes, pensó que debía de tratarse de algún jovenzuelo que hubiera entrado en el despacho contiguo, y que estuviese volviendo de cenar. Colocó los pies sobre la rejilla de la chimenea y tomó el atizador con intención de remover las brasas.

En ese momento volvió a escuchar el ruido, y se asustó. Al mismo tiempo, una de las puertas de cristal del armario comenzó a abrirse lentamente, dando paso a una figura pálida y demacrada, vestida con unos manchados ropajes hechos jirones y que permanecía muy erguida dentro de la vitrina. Se trataba de una figura delgada y alta. Su rostro expresaba preocupación y angustia, pero había una apariencia de algo inefable en su tono de piel, en su extrema delgadez y en su aspecto sobrenatural.

—¿Quién es usted? —dijo el nuevo inquilino, poniéndose muy pálido y blandiendo el atizador (por si acaso) mientras apuntaba directamente al rostro de la figura—. ¿Quién es?

—No intente arrojarme ese atizador —respondió la figura—. Aunque me lo lanzase con la mayor puntería, pasaría a través de mí, sin encontrar resistencia, e iría a clavarse en la madera que tengo detrás. Soy un espíritu.

—Dígame, ¿y qué busca aquí? —dijo entrecortadamente el inquilino.

—Sepa que en esta habitación —respondió la aparición— se gestó mi desgracia, y la ruina de mis hijos y la mía. En esta vitrina fueron acumulándose, durante años, los legajos de una demanda interminable. En esta habitación, cuando yo ya había muerto de pena y de esperanzas largamente postergadas, dos taimadas arpías se dividieron las riquezas por las que yo había estado pleiteando durante toda una vida plagada de estrecheces, y de las cuales, finalmente, ni un solo penique fue a parar a mis descendientes. Me dediqué a aterrorizarlas inmediatamente, claro está, y desde aquel día he merodeado por la noche (el único periodo durante el que puedo volver a este mundo) alrededor de los escenarios de mi prolongada miseria. Estos aposentos son míos: ¡márchese y déjeme en paz!

—Si insiste en aparecerse por aquí —dijo el inquilino, quien había conseguido reunir algo de valor y de presencia de ánimo mientras el fantasma pronunciaba su prosaico discurso—, le dejaré que lo haga con el mayor placer, pero antes me gustaría hacerle un par de preguntas, si usted me lo permite.

—Adelante —dijo la aparición severamente.

—Bueno —dijo el arrendatario—. No es que sea mi intención dirigir esta observación a usted en particular, puesto que es igualmente aplicable a la mayor parte de los fantasmas de los que he oído hablar, pero me resulta de algún modo inconsistente que, teniendo como ustedes tienen, la posibilidad de visitar los mejores parajes de la tierra (ya que supongo que el espacio no significa nada para ustedes), siempre insistan en regresar a los lugares donde justamente fueron más desgraciados.

—Ehhh… eso es muy cierto; nunca había pensado en ello antes —respondió el fantasma.

—Como puede usted ver, señor —continuó el inquilino—, ésta es una habitación de lo más incómoda y desangelada. Por el aspecto de esa vitrina, me atrevería a decir que no está del todo libre de insectos y demás sabandijas, y en realidad creo que, si usted se lo propusiera, podría encontrar aposentos mucho más agradables; por no hablar del clima tan desapacible que tenemos en Londres…

—Tiene usted mucha razón, señor —replicó educadamente el espectro—. No me había dado cuenta hasta ahora. Creo que cambiaré de aires. —Y, dicho esto, comenzó a desvanecerse; es más, mientras decía esto sus piernas ya habían desaparecido casi del todo.

—Y señor —dijo el inquilino intentando llamar su atención antes de que se fuera definitivamente—, si tuviese usted la bondad de sugerirles a las otras damas y caballeros que se encuentran ahora ocupados en hechizar viejas mansiones vacías, que estarían mucho más a gusto en cualquier otro lugar, le prestaría usted un gran servicio a nuestra sociedad.

—Lo haré —respondió el fantasma ya con un hilillo de voz—; debemos de ser gente bastante aburrida, ahora que lo dice; es más, muy monótonos; no consigo imaginarme cómo podemos haber sido tan estúpidos.

Con estas palabras, el espíritu se esfumó y, cosa sorprendente, nunca más volvió a aparecerse a nadie.

FANTASMAS DE NAVIDAD

Me gusta volver a casa por Navidad. A todos nos pasa, o al menos así debería ser. Todos regresamos a casa, o deberíamos hacerlo, para disfrutar de unas breves vacaciones —aunque cuanto más largas sean, mejor— desde el enorme internado en el que nos pasamos el día trabajando en nuestras tablas de aritmética. A todos nos conviene tomarnos un respiro, ésa es la verdad. En cuanto a ir de visita, ¿a qué otro sitio podríamos ir si no? ¡Pues junto al árbol de Navidad, para proclamar nuestros buenos deseos al mundo!

Y así partimos lejos, hacia el invierno, a colocar nuestros anhelos junto al árbol. Nos ponemos en camino, y atravesamos llanuras bajas, parajes brumosos, páramos sumergidos en la niebla; subimos largas colinas enroscadas como cavernas oscuras entre las tupidas plantaciones que casi ocultan las estrellas centelleantes; y así continuamos, por amplias mesetas, hasta detenernos, con un silencio repentino, frente a una avenida. La campana junto a la verja resuena profunda y casi espantosa en el aire helado; los batientes de la verja se abren sobre sus goznes y, a medida que nos dirigimos hacia la gran casa, las luces resplandecientes se agrandan en las ventanas, y las hileras de árboles que hay delante parecen retroceder solemnemente hacia ambos lados para permitirnos el paso. Por un momento, aniquila el silencio la rauda carrera de una liebre que a lo largo de todo el día, por intervalos, se ha dedicado a atravesar el blanco tapete nevado; o el estrépito lejano de una manada de ciervos pisoteando la escarcha endurecida. Si pudiésemos, tal vez veríamos sus ojos vigilando entre los helechos, rutilantes como gotas heladas del rocío sobre las hojas; pero están quietos y todo permanece en calma. De este modo, con las luces que se agrandan y los árboles que se retiran ante nosotros y se reúnen de nuevo tras nuestro paso, llegamos a la casa.

Probablemente flota en todo momento un aroma a castañas asadas y a otras cosas buenas, puesto que estamos narrando historias invernales (o para nuestra vergüenza, historias fantasmales) alrededor de un fuego navideño, y sólo nos levantaremos para acercarnos más a él y calentarnos. Sin embargo, todo esto carece de importancia.

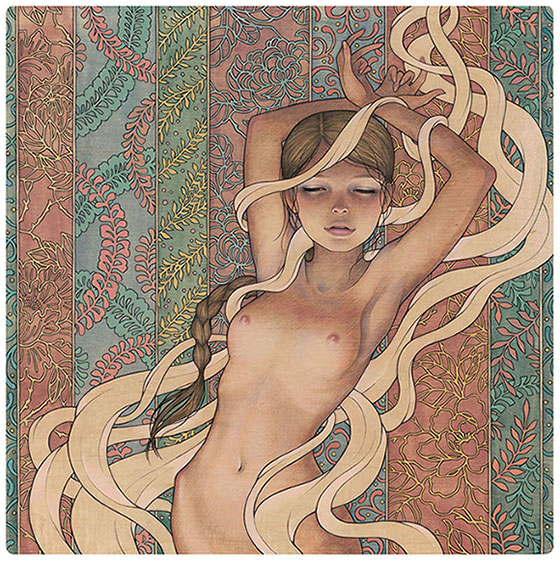

Llegamos a la casa, una vieja mansión coronada por grandes chimeneas en donde arde la leña ante perros viejos que se arriman al hogar y retratos macabros (algunos de ellos con leyendas igualmente macabras) que miran hoscos y desconfiados desde el entablado de roble de las paredes. Somos gentilhombres de mediana edad y compartimos una generosa cena con nuestros anfitriones y sus invitados. Es Navidad y la casa está repleta de gente. Decidimos retirarnos pronto. La nuestra es una habitación muy antigua. Cubierta por tapices. Nos desagrada el retrato de un caballero trajeado de verde, que cuelga sobre la chimenea. Grandes vigas negras recorren la techumbre y se ha dispuesto para alojarnos un gran dosel negro que a los pies se ve sustentado por dos grandes figuras negras que parecen sacadas de sendas tumbas de la vieja iglesia del barón, ubicada en los jardines. A pesar de ello, no somos caballeros supersticiosos y nos da lo mismo. ¡Bien! Despachamos a nuestro sirviente, cerramos la puerta con llave y nos sentamos frente al fuego, enfundados en nuestra bata, a meditar sobre multitud de asuntos. Finalmente nos acostamos. ¡Bueno! No podemos dormir. Nos revolvemos una y otra vez sin poder conciliar el sueño. Los rescoldos del fuego arden relampagueantes y hacen parecer la habitación más fantasmagórica si cabe. No podemos evitar escudriñar, por encima de la colcha, las dos figuras negras que sostienen la cama, y sobre todo ese caballero de verde, dotado de un aspecto tan perverso. Parecen avanzar y retirarse en medio de la luz temblorosa, lo cual, a pesar de que no somos en absoluto hombres supersticiosos, no nos resulta nada agradable. ¡Bueno! Nos vamos poniendo más y más nerviosos. Decimos: «Esto es absurdo, pero lo cierto es que no podemos soportarlo; fingiremos estar enfermos y haremos que acuda alguien en nuestra ayuda». ¡Bueno! Precisamente, estábamos a punto de hacerlo, cuando de repente la puerta se abre y entra una joven de una palidez mortecina y largos cabellos rubios que se desliza junto al fuego y toma asiento en la silla que antes habíamos ocupado, frotándose las manos. En ese momento advertimos que sus ropas están mojadas. Tenemos la lengua adherida al paladar y no somos capaces de articular palabra, pero la observamos con detalle. Su ropa está húmeda; su largo cabello está salpicado de barro; va vestida según la moda de hace doscientos años y lleva en el cinto un manojo de llaves herrumbrosas. ¡Bueno! Ella sigue sentada, sin moverse, y es tal el estado en que nos hallamos que ni siquiera somos capaces de desmayarnos. En ese momento, ella se levanta y empieza a probar sus oxidadas llaves en todas y cada una de las cerraduras del dormitorio sin que ninguna sirva. Entonces fija su mirada en el retrato del caballero de verde y exclama, con una voz grave y terrible: «¡Los ciervos lo saben!». A continuación, vuelve a frotarse las manos, pasa junto a la cama y sale por la puerta. Nos ponemos la bata apresuradamente, echamos mano de las pistolas —sin las que nunca salimos de casa— y nos disponemos a seguir a la muchacha, cuando hallamos la puerta cerrada. Giramos la llave y, al asomarnos al oscuro pasillo, no divisamos a nadie. Deambulamos inútilmente en busca de nuestro sirviente. Recorremos la galería hasta que rompe el día para luego volver a nuestra desolada habitación, caer dormidos y ser despertados por nuestro criado (a él nada le aterroriza), que cuando abre la ventana nos revela un sol resplandeciente. ¡Bien! Tomamos un triste desayuno y todo el mundo nos comenta que parecemos indispuestos. Concluido el desayuno, recorremos la casa con nuestro anfitrión y le conducimos hasta el retrato del caballero de verde y en ese momento todo se aclara. Engañó a una joven ama de llaves, conocida por su extraordinaria belleza, quien se ahogó intencionadamente en un estanque y cuyo cuerpo fue descubierto, pasado ya mucho tiempo, porque los ciervos se negaban a beber de sus aguas. Desde entonces, se rumorea que ella se dedica a deambular por la mansión a medianoche (aunque sobre todo aparece en la habitación del caballero de verde, a fin de no dejar dormir a su inquilino) probando todas las cerraduras con sus llaves oxidadas. ¡Bien! Contamos a nuestro anfitrión cuanto hemos visto y una sombra se cierne sobre su semblante. Nos suplica que guardemos silencio y nosotros obedecemos. Sin embargo, todo lo que hemos contado es cierto y así lo relatamos antes de fallecer (ahora estamos muertos), a muchas personas serias que nos quieren escuchar.

Son innumerables las viejas casas solariegas, con sus pasillos retumbantes, sus sombríos aposentos y sus alas hechizadas que llevan años clausuradas, a través de las cuales podemos divagar, mientras un agradable escalofrío nos recorre la espalda, y toparnos con todo tipo de fantasmas. Aunque —tal vez sea importante recalcarlo— en general éstos se reducen a unos pocos tipos o clases, ya que, debido a la escasa originalidad de los espectros, en su mayoría suelen deambular haciendo rondas previamente fijadas. Resulta habitual también que haya ciertas baldosas de las que sea imposible borrar las manchas de sangre que quedaron en tal o cual habitación o descansillo, y que datan de cuando cierto amo malvado, barón, caballero o gentilhombre se suicidó en aquel mismo lugar. Uno puede raspar y raspar, como hace el dueño actual, o pulir y pulir, tal y como lo hiciera su padre, o frotar y frotar, al igual que hizo su abuelo, o intentar hacerlas desaparecer mediante la acción de diversos ácidos, como hizo el bisabuelo, pero la sangre siempre permanecerá ahí —ni más ni menos pálida—, siempre igual. También ocurre que en otras casas encontramos puertas encantadas, que jamás lograremos mantener abiertas mucho tiempo; o bien, una puerta que no hay manera de cerrar; o bien casas donde suena a deshoras el crujido hechizado de una rueca, o golpes de martillo, o pisadas, o un llanto, o un lamento, o un ruido de cascos de caballo, o el arrastrar de cadenas. Tal vez haya un reloj en su torre que al llegar la medianoche dé trece campanadas coincidiendo con la muerte del cabeza de familia. Llegó a suceder que una tal Lady Mary fue de visita a una casa de campo en las tierras altas escocesas y, sintiéndose fatigada por el largo viaje, se retiró pronto a dormir. Al día siguiente, durante el desayuno, comentó inocentemente:

—¡Me resultó extrañísimo que anoche celebraran una fiesta a una hora tan tardía en un lugar tan remoto como éste, y que no me hablaran de ella!

Cuando todos le preguntaron qué quería decir, Lady Mary respondió:

—¡Pues que ha habido alguien que se ha pasado toda la noche dando vueltas y más vueltas con su carruaje bajo mi ventana!

Entonces, el propietario de la casa se puso lívido, al igual que su señora. Por su parte, Charles Macdoodle —de los Macdoodle de toda la vida— conminó a Lady Mary a no decir ni una palabra más sobre el asunto, y todo el mundo guardó silencio. Después del desayuno, Charles Macdoodle contó a Lady Mary que era tradición en aquella familia que aquel ajetreo de carruajes en el patio presagiase alguna muerte. Así quedó probado cuando, dos meses más tarde, falleció la dueña de la mansión. Lady Mary, quien a la sazón formaba parte de las Damas de Honor de la Corte, contaba a menudo esta historia a la vieja reina Charlotte; y es por esto por lo que el viejo rey se pasaba el día diciendo:

—¿Eh? ¿Cómo? ¿Fantasmas? ¡Ni mentarlos, ni mentarlos!

Y no dejaba de repetirlo una y otra vez hasta que se retiraba a dormir.

El amigo de una persona a quien la mayoría de nosotros conocemos, cuando era todavía un joven estudiante, tuvo un amigo bastante peculiar con el que había llegado a un pacto de lo más macabro: acordaron que si era cierto que el espíritu de una persona es capaz de volver a este mundo tras haberse separado del cuerpo, aquel de los dos que primero muriese habría de aparecerse al otro.

Transcurrido un tiempo, a nuestro amigo se le había olvidado ya aquel trato; ambos jóvenes habían progresado en la vida y habían tomado caminos divergentes, muy alejados entre sí. Sin embargo, una noche, transcurridos muchos años, encontrándose nuestro amigo en el norte de Inglaterra y alojándose por la noche en una posada junto a los páramos de Yorkshire, sucedió que miró fuera de su cama y allí, a la luz de la luna, apoyado junto a un buró próximo a la ventana, vio a su viejo colega de estudios observándole fijamente. Se dirigió solemnemente a la aparición, y ésta le respondió en una especie de susurro, aunque bastante audible:

—No te acerques a mí. Estoy muerto. Heme aquí para cumplir mi promesa. Vengo de otro mundo pero no puedo revelar sus secretos.

En ese momento, la aparición palideció, pareció fundirse con la luz de la luna y se desvaneció.

Cuentan también el caso de la hija del primer ocupante de una casa isabelina, bastante pintoresca, que se hizo relativamente famosa en nuestro barrio. ¿Han oído quizás hablar de ella? ¿No? Pues bien, siendo una bella muchacha de diecisiete años, dio en salir una tarde de verano durante el crepúsculo a recoger flores en el jardín. Pero, de pronto, su padre la vio llegar corriendo a la puerta de la casa. Estaba aterrada y gritaba con desesperación:

—¡Ay, Dios mío, querido padre, me he encontrado conmigo misma!

El la abrazó, la consoló y le dijo que no se preocupase; probablemente habría sido víctima de algún capricho de su imaginación. Ella entonces le dijo:

—¡Oh, no! Te juro que me encontré conmigo misma cuando caminaba por el paseo. Estaba muy pálida recogiendo flores marchitas, y giraba la cabeza sosteniéndolas en alto.

Aquella misma noche, la muchacha murió. Se comenzó a pintar un cuadro con su historia, si bien nunca fue terminado, y dicen que, aún hoy, el cuadro permanece en algún lugar de la casa, vuelto de cara a la pared.

El tío de mi cuñado volvía a casa a caballo. Era una tarde apacible, y ya estaba anocheciendo. De repente, en una vereda cercana a su propia casa vio a un hombre de pie frente a él, ocupando el centro mismo de un estrecho paso.

—¿Por qué estará ese hombre de la capa ahí en medio? —pensó—. ¿Acaso pretende que le pase por encima?

Pero la figura no se apartaba. El tío de mi cuñado tuvo una extraña sensación al verle allí en el sendero, tan inmóvil. Sin embargo aflojó el trote y siguió cabalgando en dirección a él. Cuando se halló tan cerca del caminante que casi podía tocarlo con su estribo, el caballo se asustó y entonces la figura se deslizó a lo alto de un terraplén, de una forma rara, poco natural (de hecho se escurrió hacia atrás sin aparentemente usar los pies), y desapareció. El tío de mi cuñado dio un respingo.

—¡Santo Dios! ¡Pero si es mi primo Harry, el de Bombay!

Espoleó al caballo, que de pronto sudaba una barbaridad, y, preguntándose por tan extraño comportamiento, salió disparado hacia la entrada de su casa. Cuando llegó allí vio a la misma figura pasando junto al alargado mirador que hay frente a la sala de estar de la planta baja. Arrojó las bridas a su criado y se precipitó detrás de la figura. Su hermana estaba allí sentada, sola.

—Alice, ¿dónde está mi primo Harry?

—¿Tu primo Harry, John?

—Si. El de Bombay. Me lo acabo de encontrar en el camino y lo he visto entrar aquí ahora mismo.

Nadie había visto nada, Pero fue en aquella hora exacta, como más tarde se supo, cuando su primo fallecía en la India.

Hubo cierta vieja dama muy sensata que falleció a los noventa y nueve años, y que mantuvo sus facultades hasta el final. Pues bien, esta buena mujer vio con sus propios ojos al famoso Niño Huérfano. Esta es una historia que con cierta frecuencia se ha venido contando de manera incorrecta. He aquí lo que ocurrió en realidad (pues, de hecho, se trata de una historia que ocurrió en nuestra propia familia: la vieja dama era una pariente lejana). Cuando tenía alrededor de cuarenta años, época en la que aún era conocida por su belleza poco común (hay que decir que su amado murió muy joven, razón por la cual ella nunca se casó, aunque recibió numerosas proposiciones al respecto), se trasladó con su hermano, que era comerciante de artículos indios, a una casa que éste había comprado no hacía mucho en Kent. Corría la leyenda de que aquel lugar había sido una vez administrado por el tutor de un niño. Aquel tutor era el segundo heredero de la propiedad, y mató al niño tratándole de manera severa y cruel. La dama no sabía nada de esto. Se dijo que en la habitación de ella había una jaula en la que el tutor solía encerrar al niño. Nunca hubo tal cosa, de hecho. Allí tan sólo había un ropero. Una noche se fue a dormir. A la mañana siguiente cuando entró la doncella, ella le preguntó con toda tranquilidad:

—¿Quién era ese niño tan guapo y de aspecto tan melancólico que ha estado asomándose por el ropero toda la noche?

La muchacha emitió un fuerte chillido y se esfumó al momento. La dama quedó sorprendida. Sin embargo, como era una mujer con una notable fortaleza mental, se vistió ella misma, bajó al piso inferior y se reunió con su hermano.

—Bien, Walter —dijo—, he de confesarte que no he podido pegar ojo. Una especie de niño de aspecto melancólico, bastante guapo, ha estado importunándome toda la noche y saliendo por el vestidor de mi cuarto, cuya puerta, eso te lo puedo asegurar, no hay alma humana que pueda abrir. ¿Qué clase de truco es éste?

—Me temo que no es ningún truco, Charlotte —respondió él—. Ese niño forma parte de la leyenda de esta casa. Es el Niño Huérfano. ¿Qué es lo que dices que hizo anoche?

—Abría la puerta sigilosamente —dijo ella—, y se asomaba. A veces avanzaba un paso o dos dentro del dormitorio. Entonces yo le llamaba animándole a pasar, y él se encogía con un estremecimiento y se deslizaba dentro del vestidor de nuevo, tras lo cual cerraba la puerta.

—Ese gabinete no comunica con ningún otro lugar de la casa, Charlotte. Está clausurado —dijo su hermano.

Esto era verdad. Hicieron falta dos carpinteros trabajando toda una mañana para conseguir abrir el vestidor y poder así examinarlo. En aquel momento, mi pariente estaba bastante contenta de haber trabado relación con el célebre Niño Huérfano. A pesar de ello, la parte más terrible de la historia es que, posteriormente, también sería avistado sucesivamente por tres de los hijos de su hermano, que acabaron muriendo jóvenes. De vez en cuando alguno de los niños caía enfermo. Y, curiosamente, siempre era doce horas después de volver a casa acalorado diciendo, vaya por Dios, que había estado jugando bajo cierto roble en cierta pradera con un extraño niño… Un niño guapo y de aspecto melancólico, que era muy callado y le hacía señas para que le siguiera. De la fatal experiencia, los padres dedujeron que se trataba del Niño Huérfano y que el destino de los niños quedaba inexorablemente marcado por ese encuentro.