EL FANTASMA EN LA HABITACIÓN DE LA DESPOSADA

Era una de esas típicas casa antiguas de pintoresca descripción, en la que abundan los grabados pretéritos, y las vigas, y los paneles de madera, y una anticuada y peculiar escalera, con una galería superior separada de la misma mediante una curiosa verja de arcaico roble, o tal vez de caoba antigua de Honduras. La casa era, y es, y será, durante muchos años venideros, una casa extraordinariamente pintoresca. Y la existencia de cierto misterio de profunda naturaleza le otorgaba un carácter de lo más misterioso después de la caída del sol, un misterio que permanecía escondido en lo más recóndito de los paneles de caoba, como si se tratase de un conjunto de estanques de agua oscurecida; estanques parecidos a los que abundaban entre los árboles cuando éstos existían.

Una vez que el señor Goodchild y el señor Idle llegaron a la puerta y se internaron en el hermoso pero sombrío vestíbulo, fueron recibidos por media docena de ancianos que deambulaban en el más absoluto silencio, todos vestidos de negro, de idéntica manera. Luego, los viejos se deslizaron escaleras arriba, acompañando al casero y al mesonero con arcaica amabilidad, pero sin entorpecerlos en ningún momento, y tampoco sin que pareciera importarles si lo hacían o no realmente, desapareciendo a continuación a derecha y a izquierda del corredor al tiempo que los dos huéspedes entraban en la sala de estar. Todo esto ocurría a plena luz del día. No obstante, una vez cerraron la puerta tras ellos, el señor Goodchild no pudo evitar exclamar:

—Pero ¿quién demonios eran esos viejos?

Y más tarde, en sus entradas y salidas sucesivas, se dieron cuenta de que, por más que buscaran por toda la casa, aquellos viejos parecían haberse volatilizado.

No habían vuelto a ver a ninguno de ellos desde que llegaran; ni tan siquiera a uno solo. Los dos hombres pasaron aquella noche en la casa, pero no volvieron a ver a ninguno de los ancianos. El señor Goodchild, en sus excursiones por el edificio, se había asomado a pasillos y oteado a través de umbrales, pero no había encontrado ni rastro de ellos. Tampoco parecía que ningún hombre de edad avanzada fuera esperado, o incluso se le considerara perdido, por ninguno de los empleados del establecimiento.

Otro hecho singular les llamó poderosamente la atención. Por alguna razón que a ellos se les escapaba, la puerta de su salita de estar parecía no quererse quedar quieta durante un cuarto de hora seguido. Alguien la abría sin vacilación, haciendo gala de una total seguridad, bien practicando apenas una breve hendidura, o bien de par en par, para cerrarse luego sin motivo. No había nada que explicase aquel fenómeno. Daba igual lo que estuvieran haciendo: leyendo, escribiendo, comiendo, bebiendo o hablando, o simplemente descansando; la puerta de su salita se abría siempre cuando menos lo esperaban, y en cuanto ambos giraban la mirada hacia ella, la puerta volvía a cerrarse. Y si corrían a mirar afuera, resultaba que no había nadie por ningún lado. Cuando esto se había repetido unas cincuentas veces seguidas más o menos, el señor Goodchild levantó la mirada de su libro, y le dijo a su compañero medio en broma:

—Empiezo a pensar, Tom, que había algo extraño en esos seis viejos.

De nuevo se hizo de noche. Llevaban escribiendo dos o tres horas (escribiendo, para que nos entendamos, varias de las notas sin importancia de las cuales salen las hojas sin importancia que ustedes sostienen en estos momentos en sus manos). Habían dejado de trabajar ya, y las gafas de ambos reposaban sobre la mesa. Todo estaba en silencio. Thomas Idle se había echado sobre el sofá y, alrededor de su cabeza, volaban volutas de humo aromático. Francis Goodchild estaba medio tumbado en la silla con las manos cerradas sobre su barriga, las piernas cruzadas y las sienes decoradas de la misma manera que las de su compañero.

Habían estado discutiendo varios temas sin importancia, incluyendo la naturaleza de aquellos ancianos tan extraños, y aún se encontraban en ello cuando el señor Goodchild cambió de forma abrupta su actitud para darle cuerda a su reloj. Ambos se encontraban en aquel momento inmersos en una somnolencia tan incipiente que el más mínimo incidente era suficiente para alertarlos. Thomas Idle, que estaba hablando en aquel momento, se detuvo bruscamente y preguntó:

—¿Qué marca el reloj?

—La una —contestó Goodchild.

Entonces, como si en lugar de preguntar la hora acabara de ordenar la presencia de un misterioso viejo, y dicha orden se llevara a cabo de inmediato (como en efecto ocurría con todas las órdenes en aquel excelente hotel), la puerta se abrió y un anciano apareció en el umbral.

El hombre no entró, sino que se quedó con la mano en el picaporte.

—¡Tom, al fin, uno de los seis viejos! —exclamó el señor Goodchild con sorpresa—. Caballero, ¿qué se le ofrece?

—Caballero, ¿qué se le ofrece a usted?

—Yo no he llamado.

—Pues alguien hizo sonar la campana —dijo el anciano.

Dijo campana con una voz tan profunda, que cualquiera habría pensado que se refería a la campana de una iglesia en lugar de a la campanilla de servicio.

—¿Tuve el placer, o eso creo, de encontrarme ayer con usted? —preguntó Goodchild.

—No podría asegurarlo —fue la desconcertante respuesta del anciano.

—Pero me parece que usted sí me vio, ¿no es así?

—¿Verle? —dijo el viejo—. Oh, sí, por supuesto que le vi. Pero todos los días veo a muchos otros que no me ven a mí.

Era aquél un anciano frío, grosero, con una mirada intensa clavada en la del señor Goodchild. Un anciano cadavérico, de discurso medido. Un anciano que parecía incapaz de pestañear, como si tuviera los párpados pegados a la frente. Un anciano cuyos ojos —dos puntos de fuego— no poseían mayor movimiento que si hubieran estado atornillados a la nuca, conectados por algún cable a la cara, y luego hubieran sido asegurados con un enganche oculto entre su cabello canoso.

Según la noche fue avanzando, refrescó tanto que el señor Goodchild se puso a temblar. Comentó, medio en broma y medio en serio:

—Parece como si alguien estuviera caminando sobre mi tumba.

—No —dijo el extraño anciano—, sobre su tumba no hay nadie.

El señor Goodchild miró al señor Idle, pero la cabeza de su amigo se encontraba envuelta en humo.

—¿Cómo dice usted?

—Que no hay nadie sobre su tumba; puedo asegurárselo —dijo el anciano.

Cuando se pudo dar cuenta, el anciano había entrado ya en la habitación y había cerrado la puerta tras él. A continuación, tomó asiento. No se dobló para sentarse como hacía otra gente, sino que dio la impresión de hundirse todavía erguido, como si entrara en agua, hasta que la silla detuvo su caída.

—Mi amigo, el señor Idle —dijo Goodchild señalando a su compañero, con un interés inusitado por introducir a una tercera persona en la conversación.

—Estoy —dijo el anciano— al servicio del señor Idle.

—Si es usted un antiguo habitante de este lugar… —comenzó el señor Idle.

—Así es.

—Tal vez pueda resolver una duda que mi amigo y yo teníamos esta mañana. ¿Me equivoco al creer que en el pasado solían traer a los criminales a este castillo para que los ahorcasen?

—Creo que está en lo cierto —dijo el anciano.

—Y esos criminales, ¿eran ahorcados quizás mirando hacia esta fachada tan imponente?

—No —contestó el anciano—. Cuando te colgaban, te hacían mirar hacia la muralla. Primero te ataban, y entonces podías ver las piedras expandiéndose y contrayéndose con violencia bajo tus pies, y una expansión y contracción similares parecían tener lugar en tu cabeza y en tu pecho. Luego había una corriente de fuego y como un terremoto, y entonces el castillo se elevaba en el aire, y tú mismo sentías como si te estuvieras cayendo por un precipicio.

Su corbata parecía molestarle en algún sitio. Se llevó la mano al cuello y lo movió de un lado para otro. El anciano tenía la cara hinchada, con la nariz torcida hacia un lado, como si le hubieran metido un garfio por ella y hubieran tirado violentamente. El señor Goodchild se sintió tremendamente incómodo, y comenzó a pensar que aquella noche en realidad no hacía frío; más bien empezaba a sentir calor.

—Una descripción muy vivida —observó.

—Lo que era vivida era la sensación, más bien —replicó el anciano.

El señor Goodchild volvió a mirar al señor Idle. Pero Thomas estaba echado con su rostro girado con atención hacia el anciano, y no devolvió la mirada a su amigo. En este momento, al señor Goodchild le pareció ver hebras de fuego brotando de los ojos del anciano y enganchándose a los suyos. (El señor Goodchild describe esta parte de su experiencia y, con la mayor solemnidad posible, protesta que le sobrevino una fuerte sensación de que lo obligasen a mirar desde aquel momento fijamente al anciano a través de aquellas líneas llameantes).

—Es mi deber contárselo todo —dijo el anciano, con la mirada pétrea como un río, y fantasmagórica.

—¿El qué? —preguntó Francis Goodchild.

—Vamos. Si usted sabe perfectamente dónde ocurrió todo. ¡Por ahí!

Si señaló hacia la habitación superior, o tal vez hacia la inferior, o hacia cualquier otra habitación en aquella casa pretérita, o tal vez hacia alguna habitación situada en alguna otra casa pretérita de aquella ciudad pretérita, el señor Goodchild no estuvo seguro, ni lo está ahora ni lo estará nunca. Se sintió confundido por el hecho de que el dedo índice del anciano diera la impresión de introducirse en uno de los extremos de aquella pátina de fuego para incendiarse al momento, y que se transformase en un punto en llamas en mitad del aire que señalaba hacia algún sitio indeterminado. El dedo, tras haber indicado un lugar impreciso de esta manera, se apagó.

—Ella era la novia, ya lo sabe —dijo el anciano.

—Lo que sé es que todavía siguen sirviendo su pastel nupcial —vaciló el señor Goodchild—. Vaya, esta corriente de aire resulta algo opresiva.

—Era la novia —dijo el anciano—. Era una chica pálida, con el pelo del color del heno, una muchacha de ojos grandes, sin carácter, que no servía para nada. Una muchacha débil, incapaz de nada, un cero a la izquierda. No era como su madre. No, no. Ella tenía el carácter de su padre.

Su madre se había encargado de asegurarlo todo para su propio bienestar cuando el padre de esta muchacha (una niña por aquel entonces) murió; y fue por su poca voluntad para vivir por lo que murió el buen señor, puesto que no estaba aquejado de ninguna enfermedad. Y, entonces, ÉL reanudó la amistad que lo había unido a la madre tiempo atrás. Él, en realidad, había sido apartado por el hombre del pelo color heno y los ojos grandes (o sea, por el don nadie), o más bien por el dinero que éste tenía. Eso podía perdonarlo, porque había dinero de por medio. Lo que él quería era una compensación en dinero.

De manera que regresó al lado de aquella mujer, la madre, la engatusó de nuevo, le prestó toda su atención, y se sometió a todos los caprichos de la señora. Ella casi quiebra su voluntad con todos las manías que mente humana pudiera imaginar o inventar. Pero él lo soportó estoicamente. Y cuanto más lo soportaba, más deseaba su compensación económica, y más se empeñaba en que finalmente sería suya.

¡Pero, cuidado! Antes de que la consiguiera, ella demostró ser más lista que él. Durante una de sus rabietas, la mujer se endureció igual que el hielo, y ya nunca volvió a ser la misma. Una noche, se llevó las manos a la cabeza entre gritos, se puso rígida como una muerta, y, tras permanecer así varias horas, murió. Una vez más, él se había quedado sin su dinero… Tendría que esperar. ¡Que se la lleven los demonios! Ni un penique iba a sacar de todo aquello.

Durante aquella segunda tentativa, él la había odiado, y había esperado con impaciencia a que llegara el momento de su venganza. Falsificó la firma de la muerta sobre un documento en que ella dejaba todo lo que poseía a su hija, que contaba entonces apenas diez años. A ella, según el documento, debían ser transferidas todas sus propiedades sin excepción. De igual manera, el documento lo designaba a él como el tutor legal de la pequeña. Mientras él lo escondía debajo de la almohada de la cama sobre la que ella estaba de cuerpo presente, se aproximó a la oreja sorda de la muerta, y susurró:

—Doña Orgullo, hace mucho tiempo que he decidido que, viva o muerta, debes compensarme con dinero.

De manera que ahora sólo quedaban ellos dos: ÉL y la niña pálida con el pelo color heno, la niña boba de ojos grandes, que más tarde se convertiría en su novia desposada.

Él se afanó en educarla acorde con sus deseos. Buscó a una mujer sin escrúpulos que la vigilase, y la encerró en una casa antigua, oscura y opresiva, y llena de secretos.

—Mi querida dama —le dijo—, ante usted tiene una mente que debe ser moldeada. ¿Me ayudará usted a domesticarla?

La mujer aceptó el encargo. A cambio del cual ella, también, esperaba su compensación económica. Y vaya si la obtuvo.

La chica fue educada en el temor a ÉL, y en la convicción de que jamás podría escaparse de su lado. Se la enseñó, desde el principio, a considerarlo su futuro marido, el hombre que algún día la desposaría; constituía aquél un destino sombrío y sin escapatoria, una certeza que no podía ser evitada. La pobre tonta era como cera blanca y suave en las manos de ambos, padrastro e institutriz, y aceptó todo cuanto se le dijo. Con el tiempo la niña se endurecería, y aquella nueva dureza se convertiría en su segunda naturaleza, inseparable de ella misma, y de la que sólo podría escaparse si previamente se le arrancaba la vida.

Durante once años habitó en aquella casa oscura y en el lóbrego jardín que la circundaba. La mantenían encerrada, puesto que él no soportaba que el aire o la luz la rozasen siquiera. Cegó las amplias chimeneas, cubrió las pequeñas ventanas, permitió que la hiedra se extendiese a su antojo cubriendo la fachada de la casa, y que el musgo se acumulase sobre los árboles frutales sin podar en el jardín amurallado por una pared de ladrillo rojo; y también que las malas hierbas ocultaran los caminos verdes y amarillos. La obligó a vivir rodeada de visones inequívocas de pesadumbre y desolación. Consiguió que creciera aterrorizada por el lugar y por las historias que se contaban sobre él, con el único objeto de —so pretexto de demostrarle lo infundados que eran esos cuentos— abandonarla sola, o bien obligarla a permanecer encogida de miedo en algún pasaje oscuro. Y cuando su mente se encontrara más indefensa, sobrecogida por inquietantes terrores, entonces él saldría de uno de los lugares secretos en los que solía esconderse a espiarla, y se presentaría entonces como su único salvador.

De esta manera, al serle presentado desde su infancia como la única persona en la que se personificaban tanto el poder de prohibir como el de aliviar, se aseguró una sombría influencia sobre la débil muchacha. Ella tenía veintiún años y veintiún días cuando ambos entraron en la lóbrega casa como marido y mujer; su sumisa esposa de tres semanas, medio tonta y asustada.

Por entonces, él había despedido ya a la gobernanta —pues aquello que le quedaba por hacer era mejor hacerlo sin testigos—, y ambos regresaron una noche de lluvia al escenario en el que ella había sido sometida a su larga preparación.

La lluvia se derramaba gota tras gota desde el tejado del porche cuando ella, parada en el umbral, se volvió hacia él y dijo:

—Oh, señor, ¡es el sonido del reloj de la muerte contando los segundos que me quedan!

—Bueno —respondió el—, ¿y qué si lo es?

—Oh, señor —respondió la joven—, tenga compasión de mí, y tenga misericordia. Le ruego que me disculpe. Haré todo lo que me pida si me perdona.

Aquélla se había convertido en la cantinela constante de la pobre tonta, junto con «Discúlpeme», y «Perdóneme».

Ella ni siquiera merecía su odio, y él no sentía por ella nada más que indiferencia. Pero hacía ya mucho tiempo que ella se interponía en su camino, y que él había perdido la paciencia, y su trabajo estaba prácticamente concluido, e inevitablemente éste tenía que ser llevado a su fin.

—¡Estúpida! —le dijo—. ¡Vete arriba!

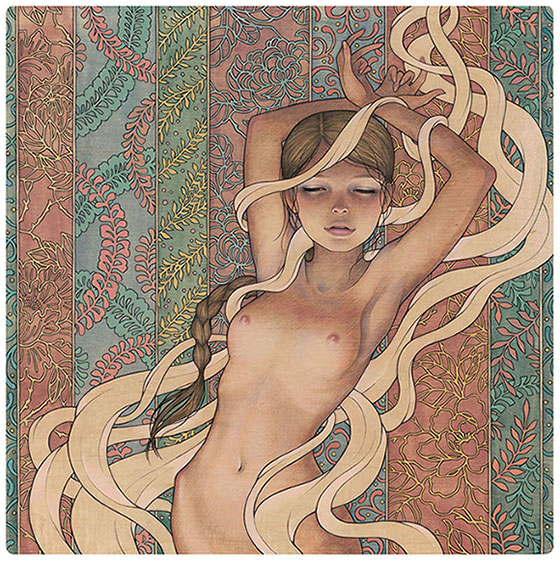

Ella le obedeció con prontitud, murmurando mientras lo hacía: «Haré todo lo que usted me pida». Él se retrasó un rato todavía, mientras echaba todos los cerrojos de la pesada puerta —puesto que se encontraban solos en la casa, y él había pedido a los sirvientes que vinieran durante el día y se marcharan al anochecer— y, cuando entró en la habitación que habían preparado para la recién casada, la encontró encogida en la esquina más remota, como si la hubieran empotrado dentro. Tenía el pelo color heno desordenado alrededor de la cara, y sus ojos inmensos observaban al recién llegado con un vago terror.

—¿De qué tienes miedo? Ven aquí y siéntate a mi lado.

—Haré todo cuanto me pida. Le ruego que me disculpe, señor. ¡Perdóneme! —fue todo lo que ella pudo decir, con su perenne vocecita monótona.

—Ellen, aquí te dejo un documento. Debes copiarlo mañana, de tu propio puño y letra. No estaría de más que la gente te viese ocupada en ello. Cuando lo hayas copiado correctamente, y hayas corregido todos los errores, busca a dos personas cualquiera que estén en la casa en ese momento, y firma con tu nombre delante de ellos. Después guárdatelo en el corpiño, donde estará seguro, y cuando yo venga a sentarme mañana contigo, me lo darás sin que yo te lo pida.

—Lo haré todo con el mayor de los cuidados. Haré todo lo que usted desee.

—Entonces no tiembles de esa manera.

—Intentaré no temblar, ¡pero sólo si me perdona!

Al día siguiente, ella se sentó en su escritorio e hizo lo que él le había ordenado. Él se pasaba a menudo por la habitación para observarla, y en todas sus visitas la encontraba absorta en su papel, escribiendo con parsimonia. Se repetía para sí misma las palabras que copiaba de forma mecánica, y sin importarle el significado de las mismas, sin siquiera tratar de entenderlo. De ese modo completó su tarea. El la vio asimismo cumplir en todos sus particulares con las directrices recibidas. Y al llegar la noche, cuando se encontraban de nuevo a solas en su habitación de novia recién desposada, él aproximó su silla al fuego, y ella tímidamente se acercó hasta él, se sacó el papel del corpiño y lo puso en las manos del hombre.

El documento aseguraba que todas sus posesiones pasarían a manos de él si ella fallecía. Él la agarró y la miró a los ojos fijamente. Entonces le preguntó, con las palabras justas, y las más sencillas que pudo encontrar, si entendía lo que acababa de firmar.

Había manchas de tinta sobre el corpiño de su traje blanco, que hacían parecer su rostro más macilento aún de lo que solía ser, y sus ojos más grandes, mientras asentía con la cabeza. Había manchas de tinta sobre su mano, que utilizaba para jugar nerviosamente con sus faldas blancas, plantada de pie frente a él.

Él la agarró del brazo y la miró todavía más fijamente.

—¡Y ahora, muérete! No quiero saber nada más de ti.

Ella se encogió y reprimió un gemido de espanto.

—No voy a matarte. No pienso poner mi vida en peligro por tu causa. ¡Muérete!

Y a partir de entonces, subía cada día y se sentaba ante ella, en aquella lóbrega habitación preparada para los desposorios, y la espiaba a todas horas, aun de noche, y su mirada transmitía esa misma palabra fatídica en las ocasiones en las que no llegaba a pronunciarla con los labios. Cuando los ojos de la muchacha, grandes y ausentes de significado, abandonaban las manos, con las que se sostenía la cabeza, para implorar clemencia a la opresiva figura que permanecía sentada a su lado con los brazos cruzados y el ceño fruncido, lo que podían leer en aquella pétrea expresión de él era: «¡Muérete!». Cuando caía dormida y exhausta, era devuelta a la conciencia mediante un escalofriante susurro: «¡Muérete!». Cuando por fin lograba superar entre sufrimientos la noche interminable, y el sol se elevaba, inundando de luz la penumbrosa habitación, él la saludaba con la frase: «¿Cómo? ¿Otro día más y aún no te has muerto?».

Ocurrió durante una mañana de viento, antes de que amaneciera. El luego calculó que serían alrededor de las cuatro y media, pero ese día se había olvidado de darle cuerda a su reloj, y no podía estar seguro del todo de qué hora era. Ella se había deshecho de él durante la noche con un estremecedor e inesperado grito, el primero de una larga serie, y él se había visto obligado a taparle la boca con las manos. Entonces, ella se había arrastrado a un rincón de aquella habitación recubierta de paneles de manera, y se había quedado allí acurrucada, en silencio y sin moverse. Y él la había dejado en el rincón y había regresado a su silla con los brazos cruzados y el ceño fruncido.

Entonces la vio venir hacia él arrastrándose por el suelo, más pálida aún bajo aquella luz mortecina del amanecer, el pelo desmadejado, y el vestido y su mirada salvaje, como impulsados por una mano torcida.

—¡Oh, perdóneme! Haré lo que desee. ¡Señor, le ruego que me diga que puedo vivir!

—¡Muérete!

—¿Tan resuelto está a que muera? ¿Es que no hay esperanza para mí?

—¡Muérete!

Sus ojos grandes se esforzaban en mirarle a través de la sorpresa y del terror; luego la sorpresa y el terror mutaron en reproche; y el reproche se convirtió a su vez en una oscura nada. Estaba hecho. Al principio él no estuvo seguro de que lo estuviera; lo estuvo, sin embargo, de que el sol de la mañana colgaba joyas en el pelo de ella; pudo ver diamantes, esmeraldas y rubíes, brillando entre el cabello en puntos diminutos. Entonces, al fin la cogió en brazos y la depositó sobre la cama.

Pronto fue la tierra donde la depositaron. Y por fin no quedaba nadie más, y él había obtenido con creces la compensación que se merecía.

Tenía la idea de viajar. En absoluto pretendía malgastar su dinero, puesto que era un hombre bastante rácano que disfrutaba indeciblemente cuando lo poseía (más que cualquier otra cosa, de hecho). Pero se encontraba cansado de aquella casa desolada, y anhelaba darle la espalda y no tener que volver a verla nunca más. Pero la casa valía dinero, y el dinero no podía tirarse así como así. Decidió venderla antes de partir. Contrató trabajadores que se ocuparan de los jardines, con el propósito de que la casa pareciera algo menos decrépita y así poder conseguir un precio más elevado por ella. Debían cortar la madera muerta, podar la hiedra que caía en grandes cantidades sobre las ventanas y las tejas, y despejar los caminos en los que las malas hierbas crecían hasta la rodilla.

El mismo trabajó con ellos. Se quedaba enfrascado en alguna tarea cuando los trabajadores se habían marchado, y una noche, hacia el crepúsculo, se encontró trabajando con una podadera. Era una noche de otoño, y su desposada llevaba muerta ya cinco semanas.

—Está oscureciendo demasiado para continuar trabajando —se dijo—. Debo dejarlo por hoy.

Detestaba la casa, y ya sólo entrar en ella le suponía un suplicio. Miró hacia el porche sombrío, que lo esperaba allí, como una tumba, y sintió que la casa estaba maldita. Cerca del porche, justo al lado de donde se encontraba en aquel momento, había un árbol cuyas ramas se balanceaban frente a la ventana de la habitación de la desposada, la habitación donde todo había ocurrido. El árbol giró de repente, y entonces él pegó un salto. El árbol volvió a moverse, aunque la noche estaba tranquila y no había viento. Miró hacia arriba, y vio una silueta entre sus ramas.

Era la silueta de un hombre joven, que lo miraba desde la copa del árbol. Las ramas se balancearon y crujieron; la silueta descendió con rapidez, y se deslizó hacia él. Era un hombre joven y bien formado, más o menos de la edad de la joven, con una larga melena de color castaño claro.

—¡Menudo ladronzuelo estás hecho! —le dijo, agarrándolo por el cuello.

El joven, al soltarse, le propinó un golpe con el brazo que le alcanzó la cara. Se prepararon para pelear, pero el joven dio un paso atrás, gritando con un vozarrón estremecedor:

—¡No me toques! ¡Preferiría que me tocase el diablo!

Él se quedó de pie, con la podadera en las manos, mirando al joven, puesto que la mirada del joven era como aquella mirada última de ella, y él no había creído que volvería a verla jamás mientras viviera.

—No soy un ladrón. Incluso si lo fuera, no tocaría ni una moneda de tu fortuna, aunque me bastara para comprar las Indias. ¡Asesino! —¡¿Qué?!

—Yo trepé por primera vez ese árbol —dijo el joven señalando el tronco que había a su espalda— una noche, hace cuatro años. Y lo hice solamente para así poder mirarla. Recuerdo cuando la vi allí, en la habitación. Hablé con ella. Desde entonces trepé por este árbol muchas noches, sólo para verla y escucharla. No era más que un niño que se refugiaba entre sus ramas, cuando ella me entregó esto desde la ventana.

Le enseñó un rizo de pelo color heno, atado con un fúnebre lazo negro.

—Su vida —continuó el joven— estuvo siempre marcada por el luto. Ella me dio esto como prueba de esa circunstancia, y como señal de que estaba muerta para todos excepto para ti. Si hubiera sido mayor, si la hubiera visto antes, tal vez podría haberla salvado de tus garras. Pero ella se encontraba ya presa en tu tela de araña la primera vez que trepé por el árbol. ¿Y qué esperanza me quedaba de poder liberarla?

Mientras desgranaba su historia se había ido abandonando poco a poco a un sollozo, débil al principio, que pronto se convirtió en un agitado llanto.

—¡Asesino! Trepé por el árbol la noche en que la trajiste de regreso convertida ya en tu esposa. Escuché de sus propios labios referirse al reloj de la muerte que contaba los segundos que le quedaban de vida. Tres noches, mientras permaneciste encerrado con ella, yo atisbaba desde las ramas, observándote mientras la matabas lentamente. Desde el árbol la vi muerta, tendida sobre su cama. Te he estado observando todo este tiempo, esperando hallar alguna prueba de tu culpabilidad. Todavía no puedo probar nada, ya que continúa siendo un misterio para mí la manera en que las cosas se han desarrollado. Pero no pienso dejarte en paz hasta que le hayas entregado tu vida al verdugo. ¡Nunca, hasta entonces, te librarás de mi presencia! ¡Yo la amaba! Nunca podré perdonarte. ¡Asesino! ¡Yo la amaba!

El sombrero del joven yacía junto al árbol. Se le había caído allí mientras descendía por el tronco. El muchacho comenzó a caminar en dirección a la verja. Para llegar hasta ella, tenía que pasar por su lado. Había espacio de sobra entre ambos. Dos carruajes podrían haberse cruzado perfectamente en aquel sendero sin que ninguno de ellos tuviese que modificar su trayectoria; el joven, mientras se alejaba, se separó del dueño de la casa todo cuanto le fue posible. Su rostro y sus propios movimientos evidenciaban su profunda repugnancia por aquel hombre. Este (y ahora me refiero al otro), mientras tanto, no había logrado mover un solo músculo desde que se detuviera para mirar al joven. Ahora giró su cara para seguirlo con los ojos. En el mismo momento en que el joven se encontraba frente a él, de espaldas, vio claramente una línea roja y curva que se extendía desde su propia mano hasta la desnuda nuca del chico. Supo entonces, incluso antes de usar la podadera, dónde había impactado su golpe fatídico. Digo «impactado», y no «habría impactado», puesto que, según su visión del asunto, la cosa estaba hecha incluso antes de que él lo acometiera. La podadera partió en dos la cabeza del muchacho, y se quedó allí atrancada. Vio cómo éste se desplomaba y cómo su cara se estampaba contra el suelo.

Enterró el cuerpo esa misma noche, a los mismos pies del árbol. Tan pronto como clareó el día se afanó en remover toda la tierra cercana al tronco, y cortó y cercenó todas las ramas y los arbustos cercanos. Cuando llegaron los trabajadores, no había nada en el lugar que hiciese pensar que allí había ocurrido un asesinato, así que nadie sospechó nada.

Sin embargo, en un instante de obcecación había echado por tierra todos sus proyectos, y destruido el plan triunfal que le había tenido ocupado durante tan largo tiempo y que había llevado a la práctica con tanto éxito. Había conseguido librarse de la desposada y heredar una fortuna sin poner en peligro su vida; pero ahora, con una muerte que no le reportaría jamás ganancia alguna, acababa de condenarse a vivir con una cuerda rodeándole el cuello.

Además, ahora se encontraba encadenado a aquella casa que tan cargada estaba de melancolía y de horror, y no se creyó capaz de soportarlo. Estaba obligado a vivir en ella, puesto que le asustaba venderla, o incluso dejarla abandonada, y que se descubriera algo en su ausencia. Contrató a un matrimonio de ancianos como criados, y decidió quedarse en ella, aunque presa de un continuo sobrecogimiento. Durante mucho tiempo, lo más difícil fue saber qué haría con el jardín. ¿Cuál sería la manera más segura de no atraer la atención hacia él? ¿Debía mantenerlo cuidado o, por el contrario, dejar que se echase a perder como antaño?

El mismo se consagró al mantenimiento del jardín, lo cual le mantenía entretenido por las tardes, en ocasiones requiriendo la ayuda del anciano, pero no permitiéndole nunca que trabajara él allí solo. Y se construyó un cobertizo que apoyó contra el árbol, de manera que pudiera sentarse en él, y asegurarse de que estaba todo bajo control.

Con el cambio de las estaciones, mutaba el árbol también, y su mente percibía la llegada de peligros que mutaban de igual modo en su imaginación. Durante el tiempo en que las hojas empezaron a crecer de nuevo, le pareció que las ramas superiores del árbol iban adoptando la forma de un hombre joven, y que replicaban con exactitud la silueta de alguien sentado sobre una rama que mecía el viento. Durante la época en que tocaba que cayeran las hojas, le pareció que éstas se desprendían formando palabras delatadoras sobre el sendero, o incluso que tenían tendencia a agruparse en protuberancias que recordaban a tumbas sobre el lugar en que el malhadado joven estaba enterrado. Durante el invierno, cuando el árbol se encontraba desnudo, se hallaba convencido de que las ramas se balanceaban repitiendo la versión fantasmal de aquel golpe que el joven le había dado, y que esos movimientos constituían abiertas amenazas. En la primavera, cuando la savia trepaba por el tronco, se preguntó si ínfimas partículas de sangre del muchacho estarían trepando transportadas por ella, para formar, de forma más obvia si cabe todavía este año que el pasado, la figura del joven balanceándose entre las hojas.

Sin embargo, consiguió multiplicar su dinero una vez y otra, y de nuevo una vez más. Estaba metido en negocios turbios, negocios que reportaban ganancias considerables, negocios secretos que lo convertían todo en oro. En el espacio de diez años había multiplicado su dinero tantas veces, que todos los comerciantes y los armadores que trataban con él no mentían —por una vez— cuando declaraban que sus tratos con él habían incrementado sus fortunas en un mil doscientos por ciento.

Cierto es que fue hace cien años cuando él vivió, y fue entonces cuando poseyó sus riquezas, y por entonces la gente desaparecía con facilidad. Sabía, además, quién era el joven al que había matado, puesto que supo que, cuando desapareció, se había organizado incluso una búsqueda. Pero poco a poco el asunto fue calmándose, y todo lo relacionado con el muchacho se olvidó.

El ciclo anual de los cambios físicos que afectaban al árbol se repitió diez veces más desde aquella noche fatídica en que el muchacho murió. Entonces se desató una gran tormenta sobre toda la comarca. Estalló a medianoche y estuvo rugiendo hasta bien entrada la mañana. Cuando amaneció, lo primero que su viejo sirviente le dijo fue que el árbol había sido alcanzado por un rayo.

El rayo había alcanzado al árbol de lleno, y lo había partido en dos: una de las mitades cayó contra la pared de la casa, y la otra contra un tramo de la vieja muralla de ladrillo rojo, y en su caída había abierto una hendidura. Se despertó una enorme curiosidad en toda la comarca por ver el árbol. El, que vio revivir sus antiguos miedos, se pasaba el día sentado en su cobertizo —ya era un hombre viejo por entonces— y se dedicaba a observar a la gente que peregrinaba hasta allí para contemplarlo.

Los curiosos comenzaron a acudir con rapidez, en un número tan alarmante que su propietario se vio obligado a clausurar la verja del jardín, y rehusó admitir a nadie más. Pero ocurrió que entre los visitantes se encontraban varios científicos que habían viajado desde una distancia considerable para estudiar el árbol, y él, en una hora fatídica, los dejó entrar. ¡Qué el demonio se los lleve a todos!

Querían excavar la ruina de árbol desde las raíces, y examinarlas con cuidado, y también la tierra a su alrededor. ¡Nunca! ¡No mientras él viviera! Le ofrecieron dinero. ¡Ellos! ¡Científicos, a los que podría haber comprado al peso con un garabato de su pluma! Los condujo una vez más hacia la verja del jardín, y echó el candado tras ellos.

Pero aquellos hombres no eran de los que aceptaban un no por respuesta, y sobornaron al anciano criado, un tipo desdichado y desagradecido que tenía el hábito, siempre que recibía su paga, de quejarse de que en realidad merecía más dinero por su trabajo. Entraron los científicos en el jardín por la noche armados con sus linternas, sus picos y sus palas, y se lanzaron sin más sobre los restos del árbol. El, mientras, descansaba en una habitación de la torre, al otro lado de la casa (la habitación de la desposada había permanecido sin ocupar desde que ocurrieron los fatídicos hechos que provocaron su muerte), pero no tardó en soñar con picos y palas. Un ruido le despertó y se levantó de la cama.

Se asomó a una ventana superior de aquel ala de la casa, desde donde pudo otear a los hombres con sus linternas, y también la tierra removida en un montículo en el mismo lugar en el que él mismo había hecho lo propio tantos años antes. Los científicos habían encontrado el cadáver. Los hombres se inclinaban sobre el muerto. Uno de ellos decía: «El cráneo está fracturado», y otro: «Mira, aquí están los huesos», y otro más: «Y aquí están las ropas», y a continuación el primero volvía a meter la pala mientras exclamaba: «¡Una podadera oxidada!».

A partir del día siguiente notó que lo estaban sometiendo a una estrecha vigilancia, y también que no le era posible ir a ninguna parte sin ser seguido. Antes de que transcurriera una semana, fue detenido y puesto a buen recaudo. Las circunstancias se fueron conjurando en su contra, con una maldad que parecía manar de la propia desesperación, así como de un apabullante buen juicio entre sus convecinos. ¡Escucha cómo se le aplicó la justicia de los hombres! Fue cargado con la acusación de haber envenenado a la joven en la habitación de la desposada. El, que había puesto tanto cuidado en no correr ningún peligro por su causa, que la había observado dejarse morir por causa de su propia incapacidad para vivir.

Se dudó por cual de los dos asesinatos debía ser juzgado primero; finalmente eligieron el que realmente había cometido, y lo encontraron culpable, y lo condenaron a muerte. ¡Desgraciados sedientos de sangre! Lo habrían acusado de cualquier cosa, tan convencidos estaban de que debía pagar con su propia vida.

Su dinero no podía salvarle, y fue ahorcado. Pues bien. He de decirle que yo soy él. Yo soy ese individuo. ¡Fue a mí a quien ahorcaron hace cien años en el castillo Lancaster, mientras me obligaban a mirar hacia la muralla!

Tras este terrorífico anuncio, el señor Goodchild trató de ponerse en pie y gritar. Pero las dos líneas de fuego que se extendían desde los ojos del anciano hacia los suyos le impedían siquiera moverse, y encontró que tampoco era capaz de emitir sonido alguno. Su sentido del oído, sin embargo, estaba intacto, y pudo escuchar el reloj dar las dos de la mañana. ¡Entonces, tan pronto como dieron las dos, vio que tenía delante a dos ancianos!

Cada uno de ellos conectando su mirada a la de él mediante dos líneas de fuego; cada uno de ellos exactamente igual al otro; cada uno de ellos dirigiéndose a él precisamente en el mismo instante; cada uno castañeando los mismos dientes de idéntica manera, con la misma nariz torcida encima de la cara, e idéntico rostro enrojecido. Dos ancianos. Diferenciándose en nada, iguales por completo, la copia tan real como el original a su lado, el segundo tan presente como el primero.

—¿A qué hora —preguntaron ambos— llegó usted a la puerta de entrada?

—A las seis en punto.

—¡Y había seis hombres en la escalera!

El señor Goodchild se secó el sudor frío de la frente, o intentó hacerlo, mientras los dos ancianos continuaban en una sola voz y al unísono:

—Me habían anatomizado, pero aún no habían vuelto a montar mi esqueleto para colgarlo de un gancho de hierro, cuando empezó a rumorearse que la habitación de la desposada estaba encantada. Estaba encantada, y era yo quien me encontraba allí.

¿O debería decir nosotros estábamos allí? Ella y yo estábamos allí. Yo, sentado en la silla próxima a la chimenea; ella, otra vez un desecho blanquecino que se arrastraba hacia mí sobre el suelo. Pero yo ya no era el que hablaba, y la única palabra que ella me repetía desde la medianoche hasta el amanecer era: «¡Vive!».

El joven también se encontraba con nosotros. Apostado sobre el árbol al otro lado de la ventana. Lo veía y dejaba de verlo dependiendo de la luz que la luna arrojaba sobre las ramas, mientras el árbol se balanceaba bajo su peso. Desde entonces ha estado allí, observándome en mi tormento, revelándose a mí de manera caprichosa en la luz pálida, o entre las sombras, sus idas y venidas con la cabeza descubierta, y la podadera incrustada en la coronilla.

En la habitación de la desposada cada noche, desde la medianoche hasta el amanecer —con la excepción de un único mes al año, como voy a explicarle— el joven se esconde entre las ramas del árbol, y ella avanza hacia mí arrastrándose por el suelo; siempre acercándose un poco más, pero nunca llegando hasta mí del todo; iluminada cada noche tan sólo por la pálida luna, tengamos luna o no la tengamos; siempre repitiendo la misma palabra entre la medianoche y el amanecer: «¡Vive!».

Pero cuando llega el mes en el cual me arrancaron la vida —el mes de treinta jornadas en el que nos encontramos ahora—, la habitación de la desposada permanece en calma y en silencio. No así mi antigua celda. No así las habitaciones en las cuales viví, sin descanso y aterrorizado, durante diez años enteros de mi vida. Todas ellas se encuentran a veces encantadas durante esos días. A la una de la madrugada, soy como me vieron cuando el reloj dio esa hora, un solo anciano. A las dos de la madrugada, me convierto en dos ancianos. A las tres, soy tres. Cuando llegan las doce del mediodía, soy doce ancianos. Uno por cada ciento por ciento de mis viejas ganancias. Cada uno de los doce, con doce veces mi misma capacidad de sufrimiento y agonía. Desde esa hora hasta las doce de la noche, yo, doce hombres ancianos que agonizan ante premoniciones funestas, aguardan la llegada del verdugo. ¡A las doce de la noche, yo, doce hombres arrancados de un plumazo de este mundo, balanceándose invisibles en los batientes del castillo de Lancaster, con doce rostros girados hacia la muralla!

La primera vez que la habitación de mi desposada fue encantada, se me hizo saber que este castigo no terminaría hasta que me fuera posible relatarle sus causas, y toda mi historia, a dos hombres vivos al mismo tiempo. He esperado año tras año a que dos hombres vivos entraran juntos en la habitación de la desposada. Fue inculcado a mi entendimiento —soy ignorante de la forma en que esto se hizo— que si dos hombres vivos, con los ojos bien abiertos, se encontraran en la habitación de la desposada a la una de la mañana, me verían sentado en mi silla.

Por fin, el rumor de que la estancia se encontraba espiritualmente turbada atrajo a dos hombres a vivir una aventura. Acababa de aparecerme cerca de la chimenea a las doce en punto —aparezco aquí como si la luz me revelase de súbito—, cuando los escuché subiendo las escaleras. Lo siguiente que vi fue a los hombres entrar en la habitación. Uno de ellos era un hombre activo, alegre y audaz, en lo mejor de su vida, de unos cuarenta y cinco años de edad; el otro tendría unos doce años menos. Traían una cesta repleta de provisiones, amén de varias botellas. Los acompañaba una mujer joven, con algo de leña y una bolsa de carbón para encender el fuego. Una vez que estuvo encendido, el más audaz, alegre y activo de los dos atravesó con ella la galería que se encuentra fuera de la habitación, y la acompañó escaleras abajo hasta que se encontró a salvo, y luego regresó riéndose a la habitación.

Cerró la puerta con llave, examinó la estancia, cubrió la mesa frente a la chimenea con los contenidos de la cesta —sin darse cuenta de mi presencia, sentado en el lugar indicado cerca de la chimenea a su lado—, llenó los vasos, y se dispuso a comer y a beber. Su compañero lo imitó. Sus maneras resultaban tan despreocupadas y alegres como las de él, aunque el hombre mayor parecía ser el líder del grupo. Una vez que hubieron cenado, sacaron sus pistolas y las pusieron sobre la mesa, se acercaron al fuego, y encendieron sus pipas compradas en el extranjero.

Habían viajado juntos, habían pasado mucho tiempo juntos, y poseían un gran número de temas sobre los que debatir. En mitad de su charla y de sus risas, el joven hizo referencia a la buena disposición que el de mayor edad siempre demostraba para cualquier aventura, ya fuera ésa o cualquier otra.

El otro contestó con las siguientes palabras:

—No lo creas, Dick; aunque no me asuste ninguna otra cosa, yo mismo me doy miedo a veces.

Su acompañante le preguntó en qué sentido se daba miedo, y cómo, aunque sus palabras denotasen que comenzaba a mostrar signos de cansancio.

—Pues te lo diré —contestó—: hay un fantasma que debe ser probado que es falso. ¡Bueno! No puedo decirte adonde se iría mi buen juicio si estuviera solo aquí, o qué jugarretas me harían mis propios sentidos si me tuvieran a su disposición. Pero en compañía de otro ser humano, y especialmente de ti, Dick, me atrevería a desmentir a todos los fantasmas que en el universo entero hayan sido.

—No tenía la más mínima idea de que mi presencia resultara de tanta relevancia hoy —dijo el otro.

—Pues así es —continuó el líder, hablando con más seriedad de lo que lo había hecho hasta entonces—. Es más, por las razones que acabo de darte, no habría de ningún modo aceptado pasar la noche aquí solo.

Quedaban pocos minutos para que diera la una de la mañana. El joven había comenzado a dar cabezadas mientras su amigo le confiaba este último comentario, y al término del mismo su cabeza se hundió incluso más en su pecho.

—¡Dick! ¡Mantente alerta! —dijo el líder divertido—. Las horas pequeñas son las más terribles de todas.

El joven lo intentó, pero su cabeza volvió a caer.

—¡Dick! —le urgió el líder—. ¡Mantente despierto!

—No puedo —murmuró el joven—. No sé qué influencia nefasta se cierne sobre mí, pero no puedo.

Su compañero lo miró con un súbito espanto, y yo fui partícipe de aquel horror a mi manera; el reloj dio la una, y sentí que conseguía someter al segundo observador, y que la maldición sobre mí me obligaba a hacer que se durmiera.

—¡Levántate y anda, Dick! —gritó el líder—. ¡Inténtalo!

En vano se acercó a la silla del durmiente y le zarandeó. Sonó la una, y el hombre de mayor edad pudo verme, y se quedó petrificado ante mí.

A él solo me vi obligado a contarle mi historia, sin esperanza alguna de sacar beneficio de ello. Ante él fui solamente una aparición terrorífica, realizando una confesión inútil. Entendí que estaba condenado a repetir la misma situación de nuevo. Dos hombres vivos entrarían juntos, pero no para liberarme. En cuanto me hiciera visible, uno de los dos se dormiría, y no me vería ni me oiría. Mi historia nunca sería relatada más que a un solitario testigo, y sería para siempre inútil. ¡Oh, tristeza!

Mientras los dos ancianos así hablaban, mesándose las manos, el señor Goodchild tuvo la súbita revelación de encontrarse en la situación terrible de estar solo con el espectro, y de que la inmovilidad del señor Idle respondía al hecho de que había sido hechizado al sueño justamente a la una en punto de la madrugada. A pesar del espanto indescriptible que le produjo tal revelación súbita, forcejeó con tal ansiedad por verse libre de los cuatro hilillos de fuego, que finalmente logró romper la ligazón. Una vez estuvo así liberado, recogió al señor Idle del sofá, y juntos se precipitaron escaleras abajo.

Extraído de «El perezoso viaje de dos aprendices ociosos».

publicado en Household Words (1857),

y escrito en colaboración con Wilkie Collins