Jenaro Pérez Villaamil ( Ferrol , 1807 – Madrid , 1854) fue un pintor español y el más grande maestro español del paisajismo pintoresco romántico. Ingresó muy pequeño en la Academia Militar de Santiago de Compostela pero gracias al traslado de su familia a Madrid cambió la milicia por los estudios literarios.En 1919 fue herido en la lucha contra las tropas absolutistas del rey Fernando VII y fue trasladado a Cádiz como prisionero de guerra, siendo allí donde comenzó a desarrollar sus cualidades artísticas. En 1830 viajó a Puerto Rico donde realizaron la decoración del Teatro Tapia de San Juan. De regreso a España tres años más tarde, viajó por Andalucía donde conoció el escocés David Roberts , uno de los grandes maestros del paisajismo romántico inglés, quien marcó definitivamente el estilo de Villaamil y su concepción del paisaje, destacándose así del resto de los pintores españoles de su tiempo especialistas en este género. En 1834 se estableció en Madrid, y un año más tarde recibió el título de académico de mérito, en la especialidad de Paisaje, en la Academia de San Fernando , institución de la que sería nombrado en 1845 teniente director, siendo además fundador del Liceo Artístico y Literario de Madrid. En los años siguientes los nombramientos se sucedieron hasta alcanzar el de pintor honorario de cámara de la reina Isabel II , para quien realizó algunas de sus obras maestras. Entre 1840 y 1844 viajó por el extranjero visitando Bélgica y Holanda, países en los que realizó numerosos cuadros de pequeño formato, acuarelas y dibujos de sus ciudades y monumentos, permaneciendo durante bastante tiempo en París, donde inició la publicación de su España artística y monumental, la colección litográfica de vistas monumentales de ciudades españolas más importante de este género realizada por un artista español, y espléndido testimonio de la concepción monumental y pintoresca del viaje en el mundo romántico. Al volver a España fue nombrado caballero de la orden de Carlos III y de la de Leopoldo de Bélgica , recibiendo asimismo la Legión de Honor francesa.

Todas las entradas de agamizv

San Agustin

Descargar:

San Agustín de Hipona- Oracion:

La muerte no es el final.

La muerte no es nada, sólo he pasado a la habitación de al lado.

Yo soy yo, vosotros sois vosotros.

Lo que somos unos para los otros seguimos siéndolo

Dadme el nombre que siempre me habéis dado. Hablad de mí como siempre lo habéis hecho.

No uséis un tono diferente. No toméis un aire solemne y triste.

Seguid riendo de lo que nos hacía reír juntos. Rezad, sonreíd, pensad en mí.

Que mi nombre sea pronunciado como siempre lo ha sido, sin énfasis de ninguna clase, sin señal de sombra.

La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no se ha cortado.

¿Por qué estaría yo fuera de vuestra mente? ¿Simplemente porque estoy fuera de vuestra vista?

Os espero; No estoy lejos, sólo al otro lado del camino.

¿Veis? Todo está bien.

No lloréis si me amabais. ¡Si conocierais el don de Dios y lo que es el Cielo! ¡Si pudierais oír el cántico de los Ángeles y verme en medio de ellos ¡Si pudierais ver con vuestros ojos los horizontes, los campos eternos y los nuevos senderos que atravieso! ¡Si por un instante pudierais contemplar como yo la belleza ante la cual todas las bellezas palidecen!

Creedme: Cuando la muerte venga a romper vuestras ligaduras como ha roto las que a mí me encadenaban y, cuando un día que Dios ha fijado y conoce, vuestra alma venga a este Cielo en el que os ha precedido la mía, ese día volveréis a ver a aquel que os amaba y que siempre os ama, y encontraréis su corazón con todas sus ternuras purificadas.

Volveréis a verme, pero transfigurado y feliz, no ya esperando la muerte, sino avanzando con vosotros por los senderos nuevos de la Luz y de la Vida, bebiendo con embriaguez a los pies de Dios un néctar del cual nadie se saciará jamás.

AMÉN

Enlace a las obras completas de San Agustin.

pintores: Victor Moya

Resumen:

Pintor español (1890-1972) nacido en Valencia, pintor de género al estilo sorollesco, fue uno de los mejores cultivadores del retrato de su tiempo.

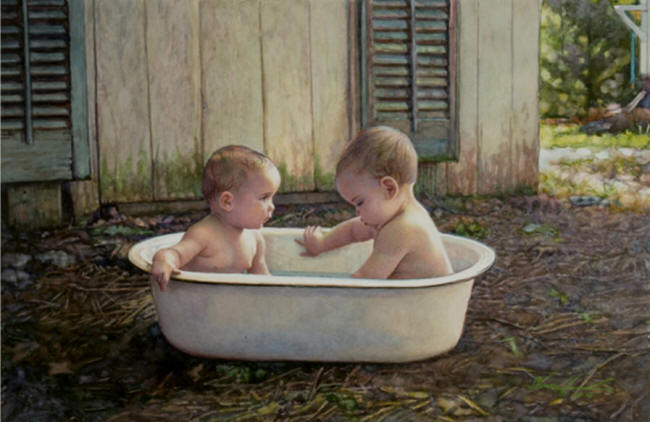

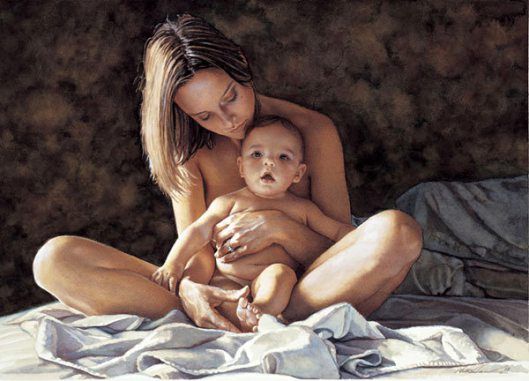

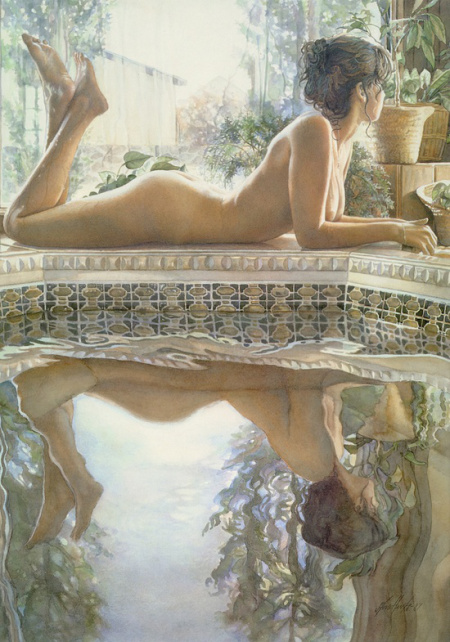

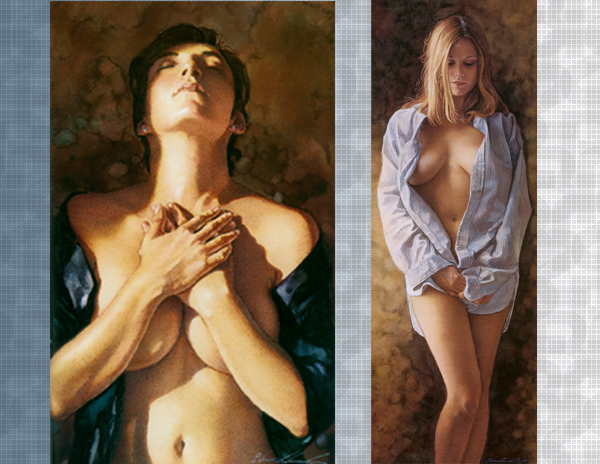

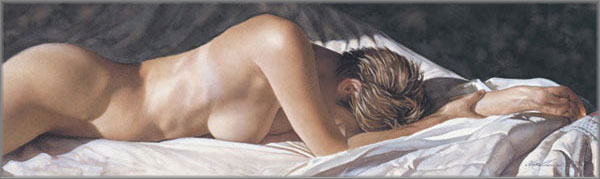

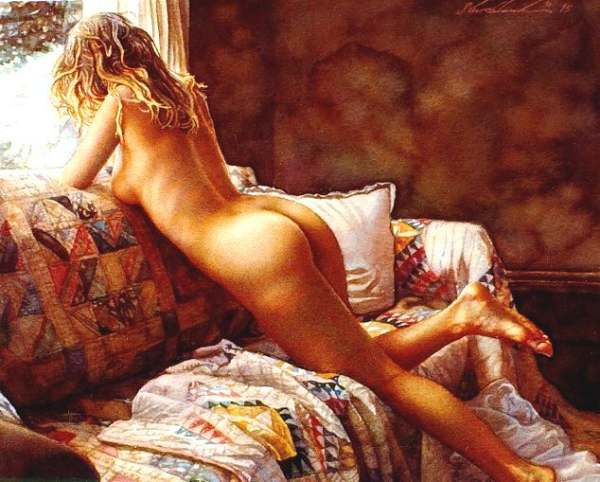

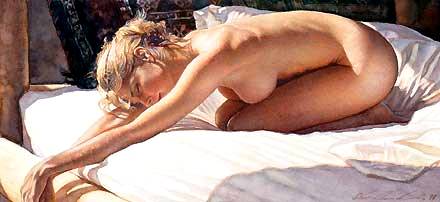

pintores: Steve Hanks

1 Resumen

Pintor norteamericano de acuarelas de estilo hiperrealista.

Musica perfecta Handel Te deum

G.F. HÄNDEL: Te Deum in D major «Dettingen» HWV 283, Ensemble Vanitas / Coro della RSI

Georg Friedrich Handel

Te Deum in D major «Dettingen» HWV 283:

I. Chorus: We praise Thee, o God 0:01

II. Chorus with soloists: All The Earth doth Worship Thee 3:26

III. Soprano, chors: To Thee All Angels cry aloud 6:21

IV. Chorus: To Thee Cherubim and Seraphim 8:41

V. Chorus with solo: The Glorious Company of Th’Apostles – Thine Honourable, True and Only Son 12:05

VI. Bass, chorus: Thou Art The King of Glory 15:00

VII. Baritone: When Thou Tookest upon Thee 17:36

VIII. Chorus: When Thou hadst Overcome The Sharpness of Death – Thou didst open The Kingdom of Heaven 20:44

IX. Alto, tenor, bass: Thou sittest at the Right Hand of God 22:44

X. Chorus: We therefore pray Thee 25:37

XI. Chorus: Make Them to be number’D 27:34

XII. Chorus: Day by Day We magnify Thee – And We worship Thy Name 29:29

XIII. Chorus: Vouchsafe, o Lord 32:46

XIV. Chorus: O Lord, in Thee have I trusted 34:32

Elena Cecchi-Fedi [soprano]

Lena Lootens [soprano]

Roberta Invernizzi [soprano]

Fabian Schofrin [alto]

Gloria Banditelli [alto]

Marco Beasley [tenor]

Furio Zanasi [bass]

Antonio Abete [bass]

Coro della Radio Svizzera

Ensemble Vanitas

Diego Fasolis [direction]

Uno de mis favoritos Haendelianos

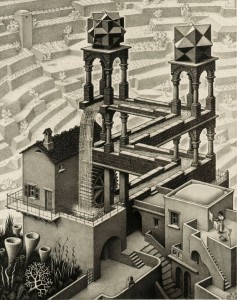

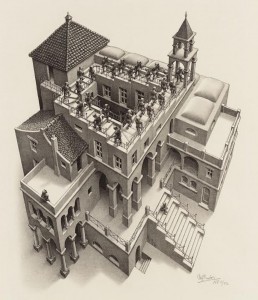

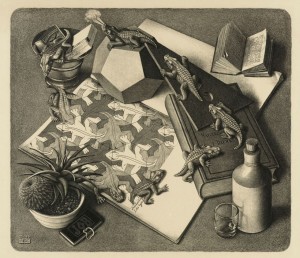

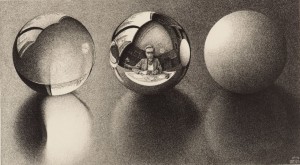

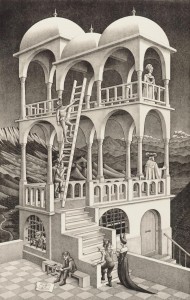

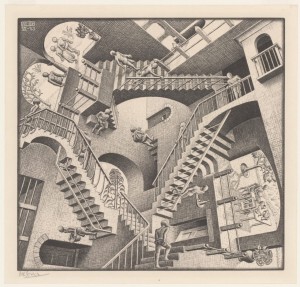

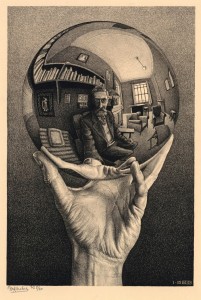

pintores: Escher

Resumen:

La obra de Escher, caracterizada por el estudio detallado de los efectos ópticos y del motivo decorativo, constituye una de las más originales e idiosincrásicas del siglo XX. Espléndido dibujante, exploró las contradicciones de la perspectiva tradicional en la forma de paisajes e imágenes «imposibles» dotados de una insólita belleza.

Los biógrafos de este artista recuerdan la profunda impresión que en él causo su primera visita a España en 1925 y, muy en particular, su contacto directo con La Alhambra granadina; en ella, su decoración geométrica y su característico entrelazamiento presentan no pocos puntos de contacto con la poética escheriana. Todavía en 1936 Escher volvió a Granada y, fascinado como estaba por el arte musulmán, copió muchos de sus motivos para incorporarlos a su propio universo. El influjo hispano-árabe se percibe particularmente en la segunda etapa de su obra geométrica, correspondiente a los años que vivió en Suiza; para estos años, Escher es un maestro consumado en la técnica de composición a modo de teselas, como el llamaba a sus originales ensamblajes de piezas en sorprendente simetría o asimetría.

Imágenes pertenecen a: Collection Gemeentemuseum Den Haag, The Hague, The Netherlands. © 2015 The M.C. Escher Company – Baarn, The Netherlands. All rights reserved. www.mcescher.com

BIBLIOTECA ARMONICA: La paradoja de Darwin

LA PARADOJA DE DARWIN O EL ENIGMA DEL HOMO SAPIENS

¿Cómo se originó la especie humana? ¿Nuestra evolución ha sido posible gracias a la selección natural, tal como propuso Darwin y sostienen la mayoría de los científicos? ¿Es posible que en nuestra existencia participen leyes o fuerzas de la naturaleza, aún desconocidas? ¿Sabemos qué es lo que nos caracteriza como seres humanos? Pese a los espectaculares avances en el campo de las neurociencias, ¿sabemos qué es y cómo se produce la consciencia?¿En qué datos se basa la ciencia para sostener que hemos evolucionado a partir de un antepasado primate que compartimos con los chimpancés? ¿Hasta qué punto se trata de evidencias o de ideas preconcebidas? ¿Y la vida? ¿Cómo se originó a partir de la materia inerte? ¿Surgió una sola vez, fruto de múltiples casualidades, como sostienen unos, o ha surgido tantas veces como se hayan dado las condiciones naturales para ello, como afirman otros? Estas y otras preguntas son objeto de debate en la comunidad científica, unas suscitan más consenso y otras menos. Sin embargo, la explicación más habitual sobre nuestros orígenes refleja poco las incertidumbres que emergen de todas estas cuestiones. Es más, con los datos que se van descubriendo caben otras hipótesis distintas. Este es, precisamente, el objetivo de este libro: bucear en los abismos del origen de nuestra especie.

Solo la selección natural es poco para algo tan grande e increible como la evolución. La ciencia no reconoce, y menos los darwinistas los muchos errores y lagunas (oceanos) que fallan en sus explicaciones. Hablamos de teorías, hipotesis pero mucho de ello el dia de mañana habrá quedado obsoleto. ¿Donde estan los cambios evolutivos graduales que decía Darwin? En ninguna parte, no existen, las especies evolucionan a saltos, de repente no gradualmente como decían los darwinistas. Este libro pone de manifiesto lo poco que se sabe y lo mucho que se supone y con eso pretenden las hipotesis mas enormes de las que se reirá la ciencia del mañana.

UN LIBRO FUNDAMENTAL. Compralo.

Loque nos dice el autor:

Empecé a leer sobre este tema hace 20 años y cuando decidí escribir este libro lo hice sin tener ninguna idea preconcebida. Solo espoleado por la cantidad de cabos sueltos y misterios que me había ido encontrando. Me pareció evidente que había que contar esta historia de otra manera, centrándose en lo que se sabía pero igualmente en lo que se ignoraba. Porque, a partir de ahí, podían surgir otras muchas hipótesis, diferentes de las que se vienen dando por ciertas.

No me interesa el debate entre creacionistas y darwinistas y creo, además, que está bloqueando el avance en este campo. No me convencen las posturas de unos y otros, pero tampoco tengo una explicación alternativa. Sí quiero señalar, sin embargo, que después de estudiar bastante a fondo esta cuestión, mi conclusión es que la ciencia está muy lejos de haber encontrado una respuesta a la pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí y que la solución propuesta por Darwin se queda muy corta. Por eso, creo que hay que pedirles a los científicos que sigan buscando para que, en algún momento, lleguemos a una explicación realmente convincente.

Un ejemplo de cómo nos cuentan las cosas es esta noticia que publicó El País, el pasado 5 de marzo, cuyo título era: “Encontrado el humano más antiguo” y el subtítulo: “Un fósil hallado en Etiopía aclara el origen del género Homo hace 2,8 millones de años”. La noticia del periódico se basaba en un artículo publicado ese día en Science, por el descubridor del fósil junto con otros científicos. El fósil en cuestión consistía en media mandíbula con cinco dientes. La pregunta, por tanto, es obvia: ¿Cómo se puede saber a partir de esos restos que se trataba de un humano? ¿Solo porque su mandíbula y sus dientes son parecidos a los nuestros? ¿Será, acaso, que son los dientes y la mandíbula, al margen de como sea el resto, lo que nos define inequívocamente como humanos? Obviamente, no. En general, cuando leemos noticias sobre el hallazgo de restos humanos de algún antepasado remoto, uno podría pensar, en plan cartesiano, que:

- Se sabe con todo el rigor científico cuáles son las características clave que nos definen a los seres humanos.

- Por tanto, también se sabe qué características son las que definen a nuestros antepasados para ser considerados como humanos.

- Esas características dejan restos identificables.

- Y cuando nos dicen que se han encontrado restos de los primeros humanos es porque estos restos mostraban esas características clave.

Sin embargo, nada de esto es cierto. Estamos a años luz de esta situación. Dada la oscuridad reinante en este campo, los paleoantropólogos han tenido que recurrir al pragmatismo y seguir el camino inverso: han construido una definición del ser humano a partir de los restos que van encontrando. Pero eso no significa que estén en lo cierto. Su definición se basa en que concurran principalmente estos tres rasgos:

- Movimiento bípedo.

- Un cráneo parecido al nuestro y con un tamaño mayor de 600 centímetros cúbicos (el nuestro tiene en promedio 1400).

- Capacidad de fabricar herramientas de piedra, aunque sean toscas.

El problema es que, analizados con detenimiento, ninguno de estos tres rasgos sirve para lo que buscamos. El bipedismo lo compartimos con los australopitecos, nuestros antecesores no humanos. Seguramente la fabricación de herramientas también y, en cualquier caso, hay animales (como los castores y las termitas) que son “ingenieros” más sofisticados. Y todavía no se ha demostrado que el tamaño del cráneo tenga algo que ver con la inteligencia. El caso es que destacados paleoantropólogos reconocen que cuando hablamos del Homo sapiens, de nosotros, en realidad no sabemos de qué estamos hablando. Así, por ejemplo, Donald Johanson, uno de los descubridores de Lucy y del Australopithecus afarensis, decía:

“(…) ¿Hasta qué punto podía ser pequeño el cerebro de un homínido y aspirar todavía a la calificación de humano? En definitiva, ¿cómo se definía a un humano? Puede parecer ridículo que la ciencia se haya pasado más de un siglo hablando de humanos, prehumanos y protohumanos sin llegar a definir qué era un ser humano. Ridículo o no, esta era la situación. Todavía hoy no disponemos de una definición aceptada de hombre, de un conjunto claro de especificaciones que permitan a cualquier antropólogo del mundo decir claramente y de modo seguro: Esto es humano, esto otro no lo es (…)”

Dado que no tenemos ese conjunto claro de especificaciones, al menos intuitivamente, ¿qué es lo que nos hace sentirnos realmente humanos y diferentes al resto de los animales? Seguramente la gran mayoría apuntaríamos a nuestras facultades cognitivas (inteligencia, creatividad, memoria, habla, autoconsciencia, etc.) como los rasgos principales de la humanidad y que solemos asociar a nuestra mente o consciencia. Pero si acudimos a los neurocientíficos, nos encontramos con que tampoco está nada claro qué es la consciencia, ni cómo o en dónde se produce. Otro tanto puede decirse de la inteligencia, de la creatividad o de la conciencia del YO (de la propia identidad). Obviamente, tampoco se sabe cómo y cuándo se originaron en nuestro proceso evolutivo la consciencia o la inteligencia típicamente humanas, ni se sabe cómo se distinguirían de las de nuestros antepasados no humanos. Ni qué relación tienen, si es que tienen alguna, con los huesos fósiles que se van encontrando.

El enigma del Homo sapiens, al que alude el título de este libro, no se refiere solo a esto. Hay muchos otros aspectos también fundamentales que plantean muchas incógnitas. Por ejemplo, ¿en qué nos basamos para decir que el género humano evolucionó a partir de un mono que vivió hace unos 7 millones de años y que este mono fue un antepasado que compartimos con los actuales chimpancés? Conste que a mí me da igual descender de un mono que de una bacteria, porque creo que la gran pregunta no es de dónde hemos partido sino qué es lo que ha venido impulsando nuestra evolución. Pero, insisto: ¿cómo se sabe que descendemos de ese mono?

Si buscamos en nuestros antecedentes, nos encontramos que entre hace 5 y 14 millones de años casi no hay fósiles. Y de los poquísimos que se han encontrado se ignora si tienen alguna relación con nuestros antepasados o no tienen ninguna. En cuanto a los antepasados de los chimpancés, no se conocen fósiles con más de unas decenas de miles de años de antigüedad. Por tanto, si no hay restos fósiles de los antepasados del chimpancé y tenemos poquísimos de los nuestros (y, para colmo, ni siquiera sabemos si realmente eran de nuestros antepasados), ¿en qué pruebas fósiles se basan para decir que tuvimos ese antepasado común con los chimpancés que, además, vivió hace 7 millones de años?

El dato que más se utiliza para destacar nuestro estrecho parentesco evolutivo con los chimpancés es que, al comparar nuestras respectivas secuencias genéticas, se ve que compartimos el 99%. Sin embargo, recientemente (2013) Francisco J. Ayala, profesor de Biología Evolutiva en la Universidad de California y galardonado en 2001 con la Medalla Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, y Camilo J. Cela Conde, profesor de Antropología en la Universidad de las Islas Baleares, reconocían que, al comparar los cromosomas 21 y 22 de humanos y chimpancés, se veía que, pese a que las diferencias en los genomas eran mínimas, el 80% de las proteínas que se fabricaban siguiendo sus instrucciones eran diferentes. Es decir, que con esos mismos ladrillos genéticos, sus respectivas estructuras biológicas (ARN, mecanismos reguladores, etc.) producen resultados completamente distintos.

Para establecer la fecha en que vivió el antepasado común, los genetistas han venido usando el llamado reloj molecular, un método basado en dos premisas. Una, que desde el momento en que dos especies se separan de su especie madre se empiezan a acumular mutaciones distintas en sus respectivos genomas. Y dos, que en cada una de las dos especies esas mutaciones se producen a un ritmo constante. Pues bien, al margen de lo contradictorio que resulta suponer que esas mutaciones se producen por azar y que, sin embargo, lo hacen con la regularidad de un reloj (el azar, por definición, no actúa de forma regular), cada vez se van encontrando más evidencias de que existen diversos ritmos de mutación en el ADN. De hecho, este método es objeto de muchas críticas en la actualidad. De todos modos, lo más paradójico es que este reloj molecular no puede dar fechas absolutas y, por tanto, por sí mismo no sirve para saber cuándo vivió el antepasado común que supuestamente compartimos con los chimpancés. Para fijar esas fechas, este método necesita ser calibrado por medio de… ¡algún fósil! Pero uno que sea fiable; es decir, un fósil del que estemos seguros que ha pertenecido a uno de sus antepasados y que además esté bien datado. Y cuando no hay fósiles fiables, ¿qué? Pues esa es la situación en la que nos encontramos y, por tanto, lo menos que podemos decir es que apenas existe fundamento para afirmar, como se hace, que compartimos un antepasado común con los chimpancés que, para más señas, vivió hace unos 7 millones de años.

Así, podríamos seguir poniendo ejemplos porque hay un montón. En realidad, yo no he pretendido sacarles los colores a los científicos que investigan en este campo, porque me he apoyado en gran medida en lo que ellos mismos cuentan y, por tanto, creo que son perfectamente conscientes de lo que señalo en este libro. Lo que sucede, sin embargo, es que a la sociedad, a esa inmensa masa de ciudadanos que no somos expertos en estos temas (como en tantos otros), se nos cuentan las cosas como si se tratasen de auténticas certezas, cuando en absoluto es así. No sé si eso se debe a los propios científicos, que necesitan disimular la dimensión real de su/nuestra ignorancia; si se debe a los periodistas y maestros de escuela, que creen que sus destinatarios consumen mejor estas cosas si se simplifican y adornan con certidumbre y rotundidad; o si se debe a los propios ciudadanos, que necesitamos rodearnos de referentes claros y firmes para sentirnos más confortables. En cualquier caso, lo que es evidente es que una sociedad solo madura, y avanza en su conocimiento, si reconoce sus ignorancias y no se hacetrampas en el solitario respecto a lo que de verdad sabe. Yo espero que este libro contribuya a ello, en alguna medida.