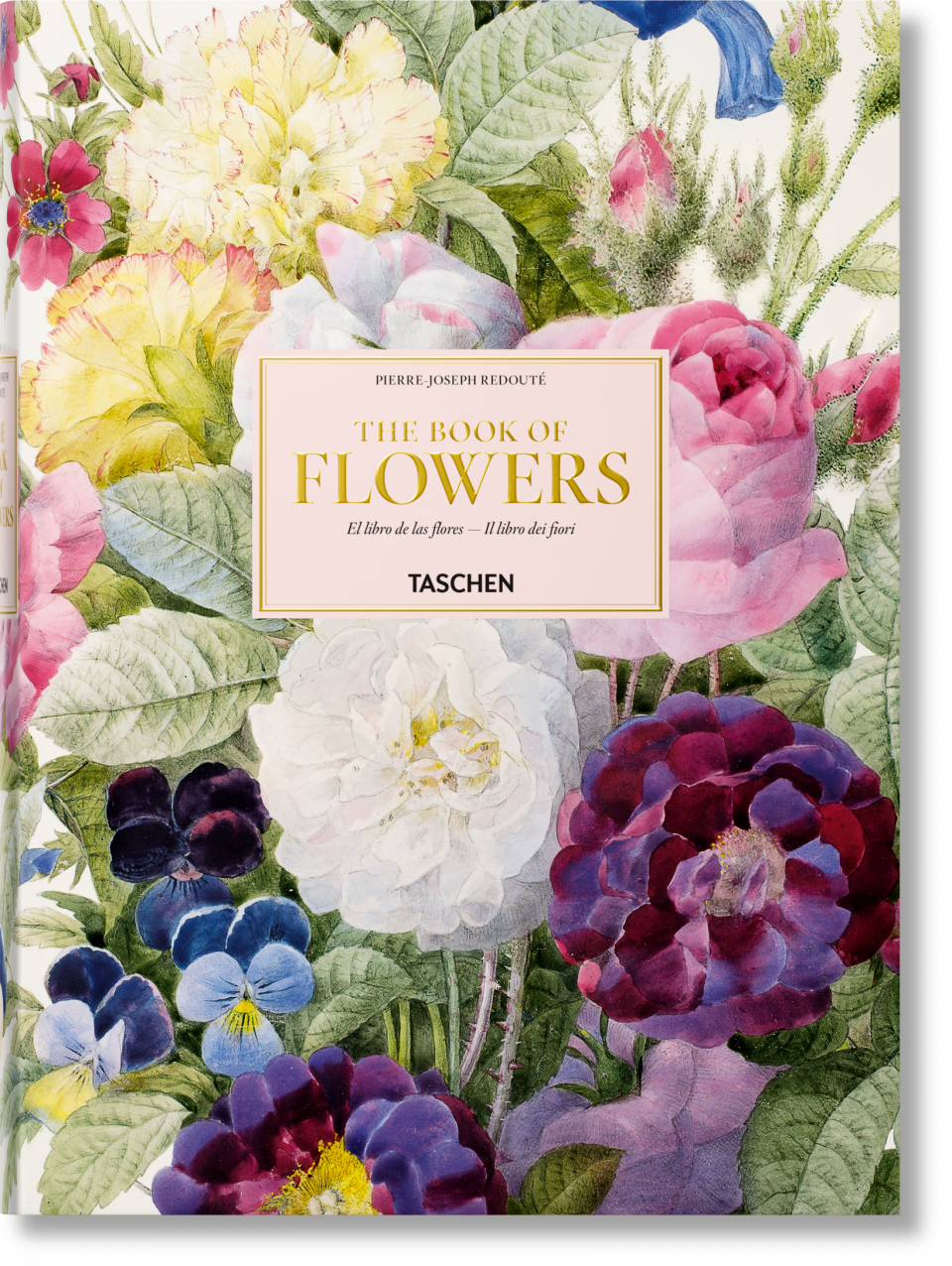

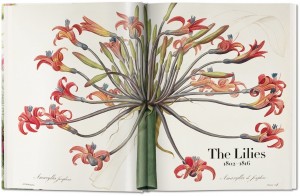

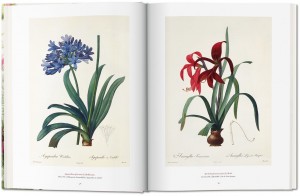

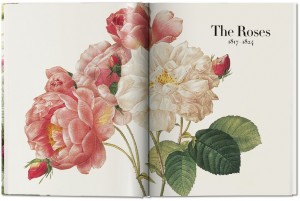

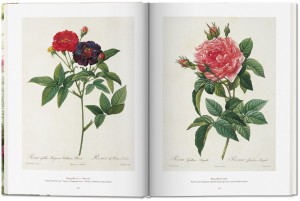

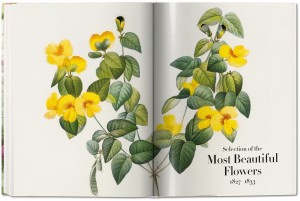

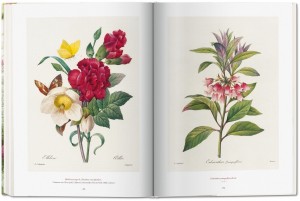

El pintor floral francés Pierre-Joseph Redouté (1759-1840) se dedicó en cuerpo y alma a las artes botánicas y plasmó la diversidad de las plantas con flores en acuarelas que se publicaron como grabados punteados, con cuidadas descripciones. Adorado y admirado por la alta sociedad parisiense, contó con una red de mecenas, entre la que se encontraba la esposa de Napoleón, Josefina. Fue apodado el “Rafael de las flores” y está considerado hasta el día de hoy un maestro de la ilustración botánica.

Este elegante catálogo reúne todos los grabados botánicos en color de sus magníficos volúmenes Las rosas y La selección de las más bellas flores y ramas con los mejores frutos. Una muestra de su extraordinaria habilidad para combinar precisión y belleza que ofrece una visión única de magníficos invernaderos y jardines del París de antaño. Compra Taschen

Archivos de la categoría Biblioteca

Descartes: discurso del metodo

Descartes Rene – Discurso Del MetodoMeditaciones

BIOGRAFIA:

René Descartes se educó en el colegio jesuita de La Flèche (1604-1612), por entonces uno de los más prestigiosos de Europa, donde gozó de un cierto trato de favor en atención a su delicada salud. Los estudios que en tal centro llevó a cabo tuvieron una importancia decisiva en su formación intelectual, conocida la turbulenta juventud de Descartes, sin duda en La Flèche debió cimentarse la base de su cultura. Las huellas de tal educación se manifiestan objetiva y acusadamente en toda la ideología filosófica del sabio.

El programa de estudios propio de aquel colegio (según diversos testimonios, entre los que figura el del mismo Descartes) era muy variado: giraba esencialmente en torno a la tradicional enseñanza de las artes liberales, a la cual se añadían nociones de teología y ejercicios prácticos útiles para la vida de los futuros gentilhombres. Aun cuando el programa propiamente dicho debía de resultar más bien ligero y orientado en sentido esencialmente práctico (no se pretendía formar sabios, sino hombres preparados para las elevadas misiones políticas a que su rango les permitía aspirar), los alumnos más activos o curiosos podían completarlos por su cuenta mediante lecturas personales.

Años después, Descartes criticaría amargamente la educación recibida. Es perfectamente posible, sin embargo, que su descontento al respecto proceda no tanto de consideraciones filosóficas como de la natural reacción de un adolescente que durante tantos años estuvo sometido a una disciplina, y de la sensación de inutilidad de todo lo aprendido en relación con sus posibles ocupaciones futuras (burocracia o milicia). Tras su etapa en La Flèche, Descartes obtuvo el título de bachiller y de licenciado en derecho por la Facultad de Poitiers (1616), y a los veintidós años partió hacia los Países Bajos, donde sirvió como soldado en el ejército de Mauricio de Nassau. En 1619 se enroló en las filas del duque de Baviera.

Según relataría el propio Descartes en el `Discurso del método`, durante el crudo invierno de ese año se halló bloqueado en una localidad del Alto Danubio, posiblemente cerca de Ulm, permaneció encerrado al lado de una estufa y lejos de cualquier relación social, sin más compañía que la de sus pensamientos. En tal lugar, y tras una fuerte crisis de escepticismo, se le revelaron las bases sobre las cuales edificaría su sistema filosófico: el método matemático y el principio del `cogito, ergo sum` (pienso, luego existo). Víctima de una febril excitación, durante la noche del 10 de noviembre de 1619 tuvo tres sueños, en cuyo transcurso intuyó su método y conoció su profunda vocación de consagrar su vida a la ciencia.

Tras renunciar a la vida militar, Descartes viajó por Alemania y los Países Bajos y regresó a Francia en 1622, para vender sus posesiones y asegurarse así una vida independiente, pasó una temporada en Italia (1623-1625) y se afincó luego en París, donde se relacionó con la mayoría de científicos de la época.

En 1628 decidió instalarse en Holanda, país en el que las investigaciones científicas gozaban de gran consideración y, además, se veían favorecidas por una relativa libertad de pensamiento. Descartes consideró que era el lugar más favorable para cumplir los objetivos filosóficos y científicos que se había fijado, y residió allí hasta 1649.

Los cinco primeros años los dedicó principalmente a elaborar su propio sistema del mundo y su concepción del hombre y del cuerpo humano. En 1633 debía de tener ya muy avanzada la redacción de un amplio texto de metafísica y física titulado Tratado sobre la luz, sin embargo, la noticia de la condena de Galileo le asustó, puesto que también Descartes sostenía en aquella obra el movimiento de la Tierra, opinión que no creía censurable desde el punto de vista teológico. Como temía que tal texto pudiera contener teorías condenables, renunció a su publicación, que tendría lugar póstumamente.

En 1637 apareció su famoso `Discurso del método`, presentado como prólogo a tres ensayos científicos. Por la audacia y novedad de los conceptos, la genialidad de los descubrimientos y el ímpetu de las ideas, el libro bastó para dar a su autor una inmediata y merecida fama, pero también por ello mismo provocó un diluvio de polémicas, que en adelante harían fatigosa y aun peligrosa su vida.

Descartes proponía en el libro una duda metódica que sometiese a juicio todos los conocimientos de la época, aunque, a diferencia de los escépticos, la suya era una duda orientada a la búsqueda de principios últimos sobre los cuales cimentar sólidamente el saber. Este principio lo halló en la existencia de la propia conciencia que duda, en su famosa formulación «pienso, luego existo». Sobre la base de esta primera evidencia pudo desandar en parte el camino de su escepticismo, hallando en Dios el garante último de la verdad de las evidencias de la razón, que se manifiestan como ideas «claras y distintas».

El método cartesiano, que Descartes propuso para todas las ciencias y disciplinas, consiste en descomponer los problemas complejos en partes progresivamente más sencillas hasta hallar sus elementos básicos, las ideas simples, que se presentan a la razón de un modo evidente, y proceder a partir de ellas, por síntesis, a reconstruir todo el complejo, exigiendo a cada nueva relación establecida entre ideas simples la misma evidencia de éstas. Los ensayos científicos que seguían al Discurso ofrecían un compendio de sus teorías físicas, entre las que destaca su formulación de la ley de inercia y una especificación de su método para las matemáticas.

Los fundamentos de su física mecanicista, que hacía de la extensión la principal propiedad de los cuerpos materiales, fueron expuestos por Descartes en las Meditaciones metafísicas (1641), donde desarrolló su demostración de la existencia y la perfección de Dios y de la inmortalidad del alma, ya apuntada en la cuarta parte del Discurso del método. El mecanicismo radical de las teorías físicas de Descartes, sin embargo, determinó que fuesen superadas más adelante.

Conforme crecía su fama y la divulgación de su filosofía, arreciaron las críticas y las amenazas de persecución religiosa por parte de algunas autoridades académicas y eclesiásticas, tanto en los Países Bajos como en Francia. Nacidas en medio de discusiones, las Meditaciones metafísicas habían de valerle diversas acusaciones promovidas por los teólogos, algo por el estilo aconteció durante la redacción y al publicar otras obras suyas, como `Los principios de la filosofía` (1644) y `Las pasiones del alma` (1649).

Cansado de estas luchas, en 1649 Descartes aceptó la invitación de la reina Cristina de Suecia, que le exhortaba a trasladarse a Estocolmo como preceptor suyo de filosofía. Previamente habían mantenido una intensa correspondencia, y, a pesar de las satisfacciones intelectuales que le proporcionaba Cristina, Descartes no fue feliz en `el país de los osos, donde los pensamientos de los hombres parecen, como el agua, metamorfosearse en hielo`. Estaba acostumbrado a las comodidades y no le era fácil levantarse cada día a las cuatro de la mañana, en plena oscuridad y con el frío invernal royéndole los huesos, para adoctrinar a una reina que no disponía de más tiempo libre debido a sus obligaciones. Los espartanos madrugones y el frío pudieron más que el filósofo, que murió de una pulmonía a principios de 1650, cinco meses después de su llegada.

|

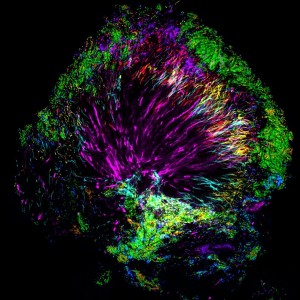

Biblioteca: Haeckel

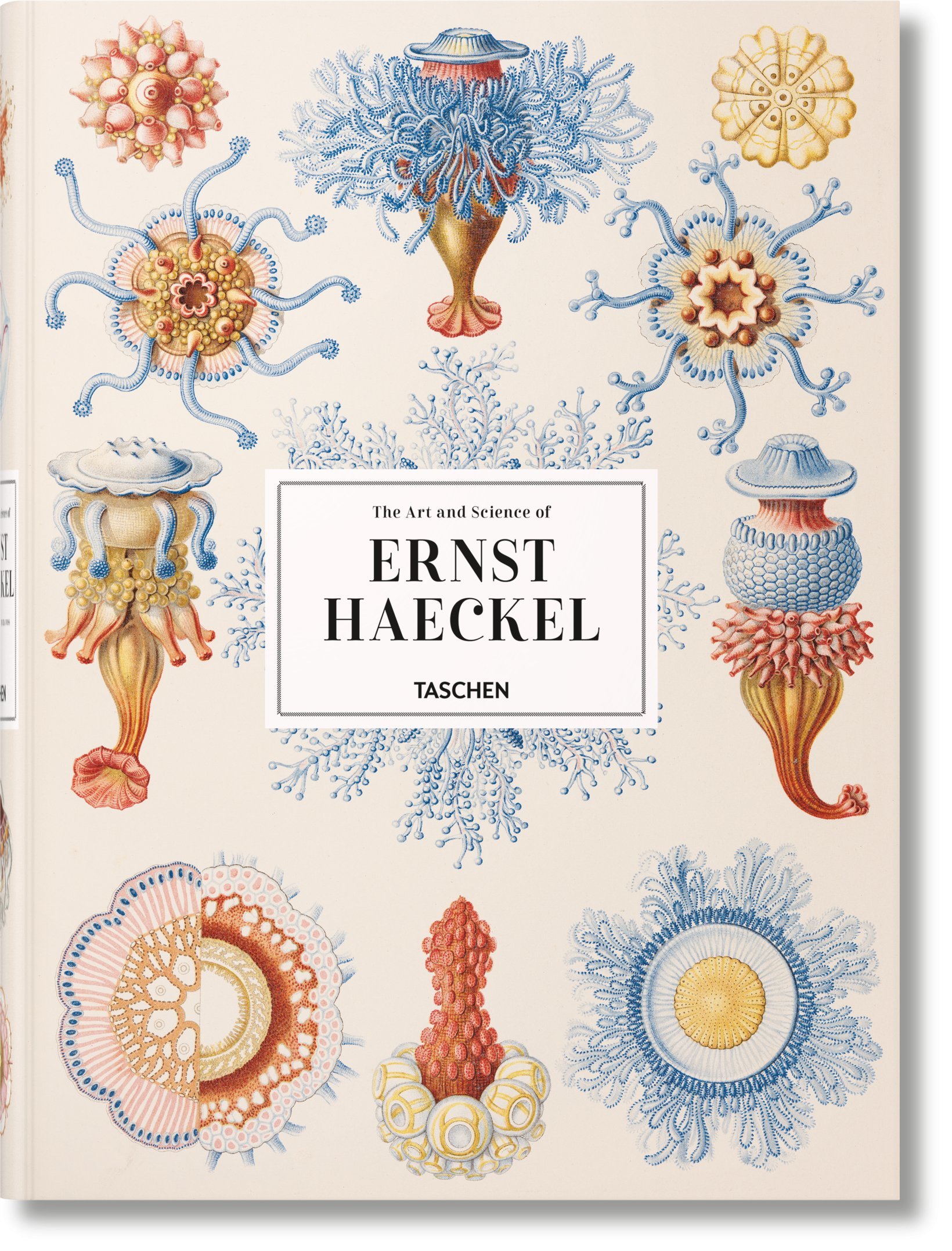

Ernst Haeckel (1834-1919) fue un biólogo, naturalista, evolucionista, artista, filósofo y doctor alemán, que dedicó su vida a la investigación de la flora y la fauna tanto de las cimas de las montañas más altas como de los océanos más profundos.Como ferviente partidario y estudioso de las teorías de la evolución de Darwin, denunció el dogma religioso, escribió tratados filosóficos, obtuvo un doctorado en zoología y acuñó términos científicos, ahora de uso común, como ecología, filo y célula madre.

El inmenso legado de Haeckel ha fascinado, desconcertado y polarizado a varias generaciones. Pero ¿cuál era la esencia de la extraordinaria labor de su vida? Al igual que su predecesor intelectual, Alexander von Humboldt, Haeckel no sólo buscaba descubrimientos nuevos sino también explicaciones. Para lograr su objetivo, realizó cientos de dibujos, acuarelas y bosquejos detallados de sus hallazgos que publicó durante el siglo XX en una serie de volúmenes entre los que destacan diversas recopilaciones de organismos marinos y la majestuosa obra Kunstformen der Natur (Formas artísticas en la naturaleza), que bien podría ser el cimiento del proyecto de toda su vida.

Como una meticulosa enciclopedia visual de seres vivos, la obra de Haeckel destaca tanto por su precisión gráfica y su detallado sombreado como por su comprensión de la evolución orgánica. De murciélagos a cubozoos, de lagartijas a líquenes, pasando por patas de araña o anémonas marinas, hizo especial hincapié en las simetrías básicas y el orden natural descubriendo belleza biológica incluso en las criaturas más insospechadas. Las láminas, además de suponer un avance en el estudio de la historia natural, ejercieron una influencia en varias generaciones de artistas y arquitectos del siglo XX, desde defensores del modernismo a arquitectos como Hendrik Petrus Berlage.

Este libro rinde homenaje a la importancia científica, artística y medioambiental de la obra de Haeckel con una colección de láminas extraídas de varios de sus tomos más importantes sobre biología marina, incluidos Die Radiolarien, Monographie der Medusen, Die Kalkschwämme y Kunstformen der Natur. En un momento en el que la biodiversidad está cada vez más amenazada por las actividades humanas, este volumen es, al mismo tiempo, una obra maestra visual, una exploración submarina y un vívido recordatorio de la hermosa diversidad de la vida.

Fuente: TASCHEN

El cuadrado sator

El misterio del cuadrado SATOR

El cuadrado de Sator es una inscripción latina conocida en todo el Imperio romano desde el primer siglo de nuestra era y las más antiguas se encontraron en Pompeya. Este hecho es interesante: los primeros cuadrados SATOR conservados y que han sobrevivido a la erupción del Vesubio son anteriores al año 79 después de Jesucristo.

Otro hecho interesante: ¡este cuadrado SATOR puede leerse en todas las direcciones! Porque la lengua latina lo permite, este multipalíndromo tiene el mismo significado leído de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, así como de izquierda a derecha y de derecha a izquierda; puede ser leído también en sentido contrario, en líneas como en columnas y aún enbustrófedon:

SATOR-AREPO-TENET-OPERA-ROTAS o ROTAS-OPERA-TENET-AREPO-SATOR.

Traducción de la inscripción del cuadrado Sator

Nuestra propuesta de traducción de este cuadrado simple y profundo es la siguiente:

“El sembrador – de esto testifico – tiene por su fuerza soberana todo el universo”

y, a la inversa,

“Es todo el universo que por su fuerza soberana mantiene el sembrador – de esto testifico”.

SATOR: el sembrador, el plantador, el artesano, el autor, el creador, el padre.

AR(E)EPO = A RE EPO: de esto (de este cuadrado), digo (hablo). De hecho, las reglas de métrica latina hacían posible la elisión de la E, como en la poesía y en la retórica. EPO sería la palabra latinizada del verbo griegoeipein “decir”.

TENET: tiene.

OP(E)RA = OPE ERA: por la fuerza soberana. Ops, opis, femenino, significa la fuerza y ERA u (h)era sería el adjetivo femenino erus,a,um sacado directamente del nombre propio Hera que significa “la Soberana”.

ROTAS: las ruedas, los discos de los astros… pues el universo.

El sembrador

La clave de este cuadrado consiste en descifrar quién está detrás de este SATOR.

La inscripción descubierta en casa de Próculo, en Pompeya, nos aporta una indicación suplementaria porque rodeó de una línea sus dos TENET, lo que forma una cruz griega muy visible en su centro.

Como la cruz recuerda el símbolo cristiano, eso nos permite sugerir un transfundo más espiritual y nos empuja a buscar los rastros de un hombre que vivió un poco antes de la erupción del Vesubio y cuya notoriedad estaba presente en la península italiana antes del año 79.

No nos queda más que considerar a un hombre que vivía en Palestina y a quien, aunque conocido, le gustaba actuar de modo discreto. Un hombre que se presentó él mismo como un sembrador, en la primerísima parábola que enseñó al pueblo, la famosa parábola del sembrador.

Considerando que SATOR podría ser el Cristo, entramos en un mundo nuevo y totalmente nuevo tanto para los romanos como para nosotros.

El Padre

Un sembrador es también un padre. De modo figurado, el sembrador es el padre de las plantas que originó echando sus semillas en la tierra.

El sembrador es nuestro Padre

Este cuadrado demuestra pues que el sembrador es también el padre, que el padre está escondido en la persona del sembrador; este cuadrado demuestra además que el sembrador es nuestro Padre, ya que SATOR es PATER NOSTER, siendo el comienzo y el fin (A-O), la muerte y la resurrección (O-A); que un hombre es Dios y que Dios se hizo hombre.

Influencia y datación

Esta inscripción podría ser el testamento del apóstol Pablo.

Conclusión

Este Cuadrado SATOR pudo aparecer como un símbolo secreto cristiano. Sin embargo, el mensaje de este cuadrado queda claro: es el del sembrador-creador crucificado, más bien resucitado, porque tiene todo en su gran poder benévolo y paternal. Este mensaje es la buena noticia de la salvación, gratuita, firme y eterna, en Jesucristo.

Por su origen y su originalidad, como por su función y su implicación tan estrecha con el Libro de los libros, estamos persuadido que este cuadrado no es mágico, ni esotérico, ni cabalístico, tampoco druídico; es más que esto: es un mensaje de vida, surgido – por primera vez en latín – directamente de la parte occidental del Imperio romano, en los años 60-65.

Autor: Olivier Perret van Hooff para revistadehistoria.es

Biblioteca: Microbiota

PROBIÓTICOS, PREBIÓTICOS Y SALUD

, 2016

- Encuadernación: Tapa blanda

- Editorial: ERGON

- Lengua: CASTELLANO

- ISBN: 9788416732098

En nuestro cuerpo viven unos 48 billones de bacterias, 60 billones de virus y varios miles de millones de hongos:

Dentro del organismo humano conviven trillones de especies microscópicas, en su mayoría con funciones definidas que ayudan en muchos procesos de nuestro metabolismo o nos protegen de la acción de otros microorganismos que sí podrían resultar dañinos.

«Se ha calculado que un humano tiene cerca de 37 billones (millones de millones) de células corpóreas y por cada una de ellas hay cerca de 1,3 bacterias, es decir, unas 48 billones. Esto sin contar el número de virus, que ronda en unos 60 billones. Además, en el cuerpo habitan varios miles de millones de hongos y millones de ácaros. Todos felices y contentos.

Sin microbioma no se puede sobrevivir; pero como es muy diverso, no se sabe a ciencia cierta cuales microorganismos son los esenciales. Muchos de los llamados Firmicutesque habitan el organismo son necesarios, pero en su conjunto.

Los niños recién nacidos que no tengan Lactobacillus y Bifidobacterium en su tracto intestinal tendrán grandes problemas para sobrevivir, ya que no podrán digerir la leche.

Staphylococcus epidermis es una bacteria esencial para proteger la piel; sin ella se tendrían infecciones que podrían ser mortales.

El microbioma (microorganismos del cuerpo) protege contra enfermedades, controlando a los agentes patógenos y estimulando las defensas. Además, desdobla los alimentos para que sean digeribles y nos suministra micronutrientes como las vitaminas. El microbioma también es responsable en parte del «tufillo» que despiden las personas y que los identifica.

BIBLIOTECA ARMONICA: La paradoja de Darwin

LA PARADOJA DE DARWIN O EL ENIGMA DEL HOMO SAPIENS

¿Cómo se originó la especie humana? ¿Nuestra evolución ha sido posible gracias a la selección natural, tal como propuso Darwin y sostienen la mayoría de los científicos? ¿Es posible que en nuestra existencia participen leyes o fuerzas de la naturaleza, aún desconocidas? ¿Sabemos qué es lo que nos caracteriza como seres humanos? Pese a los espectaculares avances en el campo de las neurociencias, ¿sabemos qué es y cómo se produce la consciencia?¿En qué datos se basa la ciencia para sostener que hemos evolucionado a partir de un antepasado primate que compartimos con los chimpancés? ¿Hasta qué punto se trata de evidencias o de ideas preconcebidas? ¿Y la vida? ¿Cómo se originó a partir de la materia inerte? ¿Surgió una sola vez, fruto de múltiples casualidades, como sostienen unos, o ha surgido tantas veces como se hayan dado las condiciones naturales para ello, como afirman otros? Estas y otras preguntas son objeto de debate en la comunidad científica, unas suscitan más consenso y otras menos. Sin embargo, la explicación más habitual sobre nuestros orígenes refleja poco las incertidumbres que emergen de todas estas cuestiones. Es más, con los datos que se van descubriendo caben otras hipótesis distintas. Este es, precisamente, el objetivo de este libro: bucear en los abismos del origen de nuestra especie.

Solo la selección natural es poco para algo tan grande e increible como la evolución. La ciencia no reconoce, y menos los darwinistas los muchos errores y lagunas (oceanos) que fallan en sus explicaciones. Hablamos de teorías, hipotesis pero mucho de ello el dia de mañana habrá quedado obsoleto. ¿Donde estan los cambios evolutivos graduales que decía Darwin? En ninguna parte, no existen, las especies evolucionan a saltos, de repente no gradualmente como decían los darwinistas. Este libro pone de manifiesto lo poco que se sabe y lo mucho que se supone y con eso pretenden las hipotesis mas enormes de las que se reirá la ciencia del mañana.

UN LIBRO FUNDAMENTAL. Compralo.

Loque nos dice el autor:

Empecé a leer sobre este tema hace 20 años y cuando decidí escribir este libro lo hice sin tener ninguna idea preconcebida. Solo espoleado por la cantidad de cabos sueltos y misterios que me había ido encontrando. Me pareció evidente que había que contar esta historia de otra manera, centrándose en lo que se sabía pero igualmente en lo que se ignoraba. Porque, a partir de ahí, podían surgir otras muchas hipótesis, diferentes de las que se vienen dando por ciertas.

No me interesa el debate entre creacionistas y darwinistas y creo, además, que está bloqueando el avance en este campo. No me convencen las posturas de unos y otros, pero tampoco tengo una explicación alternativa. Sí quiero señalar, sin embargo, que después de estudiar bastante a fondo esta cuestión, mi conclusión es que la ciencia está muy lejos de haber encontrado una respuesta a la pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí y que la solución propuesta por Darwin se queda muy corta. Por eso, creo que hay que pedirles a los científicos que sigan buscando para que, en algún momento, lleguemos a una explicación realmente convincente.

Un ejemplo de cómo nos cuentan las cosas es esta noticia que publicó El País, el pasado 5 de marzo, cuyo título era: “Encontrado el humano más antiguo” y el subtítulo: “Un fósil hallado en Etiopía aclara el origen del género Homo hace 2,8 millones de años”. La noticia del periódico se basaba en un artículo publicado ese día en Science, por el descubridor del fósil junto con otros científicos. El fósil en cuestión consistía en media mandíbula con cinco dientes. La pregunta, por tanto, es obvia: ¿Cómo se puede saber a partir de esos restos que se trataba de un humano? ¿Solo porque su mandíbula y sus dientes son parecidos a los nuestros? ¿Será, acaso, que son los dientes y la mandíbula, al margen de como sea el resto, lo que nos define inequívocamente como humanos? Obviamente, no. En general, cuando leemos noticias sobre el hallazgo de restos humanos de algún antepasado remoto, uno podría pensar, en plan cartesiano, que:

- Se sabe con todo el rigor científico cuáles son las características clave que nos definen a los seres humanos.

- Por tanto, también se sabe qué características son las que definen a nuestros antepasados para ser considerados como humanos.

- Esas características dejan restos identificables.

- Y cuando nos dicen que se han encontrado restos de los primeros humanos es porque estos restos mostraban esas características clave.

Sin embargo, nada de esto es cierto. Estamos a años luz de esta situación. Dada la oscuridad reinante en este campo, los paleoantropólogos han tenido que recurrir al pragmatismo y seguir el camino inverso: han construido una definición del ser humano a partir de los restos que van encontrando. Pero eso no significa que estén en lo cierto. Su definición se basa en que concurran principalmente estos tres rasgos:

- Movimiento bípedo.

- Un cráneo parecido al nuestro y con un tamaño mayor de 600 centímetros cúbicos (el nuestro tiene en promedio 1400).

- Capacidad de fabricar herramientas de piedra, aunque sean toscas.

El problema es que, analizados con detenimiento, ninguno de estos tres rasgos sirve para lo que buscamos. El bipedismo lo compartimos con los australopitecos, nuestros antecesores no humanos. Seguramente la fabricación de herramientas también y, en cualquier caso, hay animales (como los castores y las termitas) que son “ingenieros” más sofisticados. Y todavía no se ha demostrado que el tamaño del cráneo tenga algo que ver con la inteligencia. El caso es que destacados paleoantropólogos reconocen que cuando hablamos del Homo sapiens, de nosotros, en realidad no sabemos de qué estamos hablando. Así, por ejemplo, Donald Johanson, uno de los descubridores de Lucy y del Australopithecus afarensis, decía:

“(…) ¿Hasta qué punto podía ser pequeño el cerebro de un homínido y aspirar todavía a la calificación de humano? En definitiva, ¿cómo se definía a un humano? Puede parecer ridículo que la ciencia se haya pasado más de un siglo hablando de humanos, prehumanos y protohumanos sin llegar a definir qué era un ser humano. Ridículo o no, esta era la situación. Todavía hoy no disponemos de una definición aceptada de hombre, de un conjunto claro de especificaciones que permitan a cualquier antropólogo del mundo decir claramente y de modo seguro: Esto es humano, esto otro no lo es (…)”

Dado que no tenemos ese conjunto claro de especificaciones, al menos intuitivamente, ¿qué es lo que nos hace sentirnos realmente humanos y diferentes al resto de los animales? Seguramente la gran mayoría apuntaríamos a nuestras facultades cognitivas (inteligencia, creatividad, memoria, habla, autoconsciencia, etc.) como los rasgos principales de la humanidad y que solemos asociar a nuestra mente o consciencia. Pero si acudimos a los neurocientíficos, nos encontramos con que tampoco está nada claro qué es la consciencia, ni cómo o en dónde se produce. Otro tanto puede decirse de la inteligencia, de la creatividad o de la conciencia del YO (de la propia identidad). Obviamente, tampoco se sabe cómo y cuándo se originaron en nuestro proceso evolutivo la consciencia o la inteligencia típicamente humanas, ni se sabe cómo se distinguirían de las de nuestros antepasados no humanos. Ni qué relación tienen, si es que tienen alguna, con los huesos fósiles que se van encontrando.

El enigma del Homo sapiens, al que alude el título de este libro, no se refiere solo a esto. Hay muchos otros aspectos también fundamentales que plantean muchas incógnitas. Por ejemplo, ¿en qué nos basamos para decir que el género humano evolucionó a partir de un mono que vivió hace unos 7 millones de años y que este mono fue un antepasado que compartimos con los actuales chimpancés? Conste que a mí me da igual descender de un mono que de una bacteria, porque creo que la gran pregunta no es de dónde hemos partido sino qué es lo que ha venido impulsando nuestra evolución. Pero, insisto: ¿cómo se sabe que descendemos de ese mono?

Si buscamos en nuestros antecedentes, nos encontramos que entre hace 5 y 14 millones de años casi no hay fósiles. Y de los poquísimos que se han encontrado se ignora si tienen alguna relación con nuestros antepasados o no tienen ninguna. En cuanto a los antepasados de los chimpancés, no se conocen fósiles con más de unas decenas de miles de años de antigüedad. Por tanto, si no hay restos fósiles de los antepasados del chimpancé y tenemos poquísimos de los nuestros (y, para colmo, ni siquiera sabemos si realmente eran de nuestros antepasados), ¿en qué pruebas fósiles se basan para decir que tuvimos ese antepasado común con los chimpancés que, además, vivió hace 7 millones de años?

El dato que más se utiliza para destacar nuestro estrecho parentesco evolutivo con los chimpancés es que, al comparar nuestras respectivas secuencias genéticas, se ve que compartimos el 99%. Sin embargo, recientemente (2013) Francisco J. Ayala, profesor de Biología Evolutiva en la Universidad de California y galardonado en 2001 con la Medalla Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, y Camilo J. Cela Conde, profesor de Antropología en la Universidad de las Islas Baleares, reconocían que, al comparar los cromosomas 21 y 22 de humanos y chimpancés, se veía que, pese a que las diferencias en los genomas eran mínimas, el 80% de las proteínas que se fabricaban siguiendo sus instrucciones eran diferentes. Es decir, que con esos mismos ladrillos genéticos, sus respectivas estructuras biológicas (ARN, mecanismos reguladores, etc.) producen resultados completamente distintos.

Para establecer la fecha en que vivió el antepasado común, los genetistas han venido usando el llamado reloj molecular, un método basado en dos premisas. Una, que desde el momento en que dos especies se separan de su especie madre se empiezan a acumular mutaciones distintas en sus respectivos genomas. Y dos, que en cada una de las dos especies esas mutaciones se producen a un ritmo constante. Pues bien, al margen de lo contradictorio que resulta suponer que esas mutaciones se producen por azar y que, sin embargo, lo hacen con la regularidad de un reloj (el azar, por definición, no actúa de forma regular), cada vez se van encontrando más evidencias de que existen diversos ritmos de mutación en el ADN. De hecho, este método es objeto de muchas críticas en la actualidad. De todos modos, lo más paradójico es que este reloj molecular no puede dar fechas absolutas y, por tanto, por sí mismo no sirve para saber cuándo vivió el antepasado común que supuestamente compartimos con los chimpancés. Para fijar esas fechas, este método necesita ser calibrado por medio de… ¡algún fósil! Pero uno que sea fiable; es decir, un fósil del que estemos seguros que ha pertenecido a uno de sus antepasados y que además esté bien datado. Y cuando no hay fósiles fiables, ¿qué? Pues esa es la situación en la que nos encontramos y, por tanto, lo menos que podemos decir es que apenas existe fundamento para afirmar, como se hace, que compartimos un antepasado común con los chimpancés que, para más señas, vivió hace unos 7 millones de años.

Así, podríamos seguir poniendo ejemplos porque hay un montón. En realidad, yo no he pretendido sacarles los colores a los científicos que investigan en este campo, porque me he apoyado en gran medida en lo que ellos mismos cuentan y, por tanto, creo que son perfectamente conscientes de lo que señalo en este libro. Lo que sucede, sin embargo, es que a la sociedad, a esa inmensa masa de ciudadanos que no somos expertos en estos temas (como en tantos otros), se nos cuentan las cosas como si se tratasen de auténticas certezas, cuando en absoluto es así. No sé si eso se debe a los propios científicos, que necesitan disimular la dimensión real de su/nuestra ignorancia; si se debe a los periodistas y maestros de escuela, que creen que sus destinatarios consumen mejor estas cosas si se simplifican y adornan con certidumbre y rotundidad; o si se debe a los propios ciudadanos, que necesitamos rodearnos de referentes claros y firmes para sentirnos más confortables. En cualquier caso, lo que es evidente es que una sociedad solo madura, y avanza en su conocimiento, si reconoce sus ignorancias y no se hacetrampas en el solitario respecto a lo que de verdad sabe. Yo espero que este libro contribuya a ello, en alguna medida.

BIBLIOTECA ARMONICA: los libros tristes

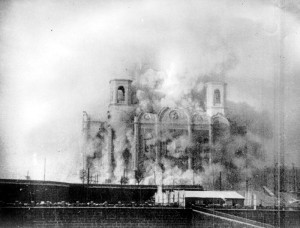

Catedral de Cristo Salvador. Reconstruida 1988

Catedral antes de su destrucción.

Destruccion 1931

Catedral Hoy.

Aniversario de la revolución rusa de 1917. La Primera Guerra Mundial fue la gran culpable de muchas cosas en occidente, de millones de muertos , de la ruina de europa, de la ruina de imperios, del gran triunfo del nacionalismo y de nuevas y mas grandes fronteras, de la epidemia de gripe mas terrible que vieron los siglos, peor que la peste negra y que mato entre 50 y 100 millones de seres humanos, de la falsa paz de Versalles y de la 2ª Guerra Mundial y por supuesto de la Revolucion Rusa. Este libro habla de sus consecuencias: la peor dictadura y mas sanguinaria que vió la historia.

La apología de una dictadura asesina como ésta sólo es posible hoy en Occidente si pertenece al universo izquierdista. La justificación de detenciones arbitrarias, torturas, muertes, y deportaciones de millones de personas no pasa factura política ni social si es relativa al «proyecto socialista». No es concebible el mismo trato hacia el nacionalsocialismo, hermano del comunismo. Y eso que ya señaló el escritor Manuel Chaves Nogales en «Bajo el signo de la esvástica» (1933) que Hitler había copiado las formas de Lenin, impulsor de los campos de trabajo y de las checas para la liquidación social.

En la década de 1970 caló en Occidente la vieja idea trotskista: el estalinismo había traicionado la bondad del proyecto de Lenin, una especie de santo laico, visionario, protector del pueblo, que solo pretendía la justicia social y el bienestar de la gente. Los autores del genocidio habían sido otros, como Stalin. De esta manera, el golpismo bolchevique contra la república democrática y las urnas entre julio de 1917 y enero de 1918, así como los planes leninistas para asesinar a media Rusia, tenían un aire romántico, justiciero y moderno, y quedaban justificados. Pero esto no era suficiente para la Nueva Izquierda, y surgió un revisionismo que, incapaz de defender la realidad política de la URSS, sostuvo que lo importante era el cambio social y cultural que se había producido al otro lado del Telón de Acero. Lo decisivo era la construcción del Hombre Nuevo, el Homo sovieticus. La mayor representante de esa tendencia fue, y es, la historiadora australiana Sheila Fitzpatrick, sovietóloga de fama mundial, de la que ahora la editorial Crítica acaba de verter al español su reciente obra, «El equipo de Stalin. Los años más peligrosos de la Rusia soviética, de Lenin a Jruschov» (2016).

La gran tesis de Fitzpatrick, de corte maoísta, es que Stalin llevó a cabo una «Revolución Cultural» entre 1928 y 1932 que creó una intelligentsia específicamente soviética para dirigir el socialismo. Esa generación eran trabajadores formados durante el primer plan quinquenal estalinista, que permitió su «vydvizhenie», o promoción social hacia la administración y el Partido. Y para ello, Fitzpatrick cita asépticamente tres acontecimientos: la liquidación de ingenieros «burgueses» de Shakhty en 1928 por «poco eficaces», la revuelta de las juventudes comunistas –como luego hicieron en China los Guardias Rojos por orden de Mao–, y la hegemonía cultural marxista –que casualmente, o no, casa con las ideas de Gramsci–. De esta manera, dice la autora, se supera la interpretación del modelo soviético como totalitario, para verlo «desde abajo»; es decir, en lo que supuso de cambio social.

Fitzpatrick sostiene que los impulsores de esa transformación y del establecimiento del socialismo fueron los miembros del «equipo de compañeros» Stalin. El grupo estuvo formado por cerca de una docena de hombres –ni una mujer, señala la autora–. El dictador los reclutó a principios de la década de 1920 para, primero, hacer el trabajo sucio, como luchar contra los grupos de León Trotsky y de Grigori Zinóviev, luego encabezar las Grandes Purgas, y finalmente gobernar lo que quedase. Fueron los protagonistas del paroxismo revolucionario, como indicó el historiador francés François Furet, que les llevó a una espiral de sangre por temor a que la estabilización política les exigiera rendir cuentas. Stalin los eligió entre aquellos hombres que podía dominar con facilidad y que nunca podrían ser sus rivales. Tomó a los que podía chantajear por haber realizado servicios al zar, o supuestos actos de traición o de cobardía.

Stalin quiso un equipo de ejecutores de su política, no de ambiciosos adoradores del líder, que compitieran entre sí, como hizo Adolf Hitler. Aquellos comunistas eran servidores fieles y segundones, como el general Kliment Voroshivov, uno de los peores militares rusos. Este hombre era tan consciente de esta situación que cuando empezaron las purgas dijo: «No me preocupo porque sólo van contra los inteligentes». En la misma línea, Stalin eligió a Vyacheslav Molotov como gran diplomático: fue quien pactó con los nazis el reparto de Polonia en 1938. Y eso a pesar de que no había pisado jamás antes Europa ni sabía ningún idioma. O sentó entre los suyos al judío Lazar Kaganovich, que tragó con los progromos estalinistas contra su pueblo para representar la farsa de que el comunismo era tolerante.

Los miembros del equipo de Stalin, dice Fitzpatrick, se contentaban con «ser compañeros de armas de Stalin en la gran obra de la construcción del socialismo». Es más, el dictador les espetaba con frecuencia algo muy inquietante: «Sin mí estaríais perdidos». Ese grupo llevó a cabo una «Revolución Cultural», afirma la autora, que supuso un cambio social; lo que es cierto, pero fue un cambio a peor: envió a los mejores científicos, literatos, profesionales, militares, y artistas a los gulags. Incluso el escritor socialista H. G. Wells, al entrevistarse con Stalin en 1934, le recriminó que en la URSS sólo había una forma de escribir. «Hicimos todo lo que pudimos para integrar (a los no comunistas) pero no fue posible hasta que pasó mucho tiempo»; o muchas muertes, habría que decir.

Durante los años del estalinismo el equipo forjó dos ideas que parecen ahora resucitar: Stalin fue el «Gran Patriota» que venció a los nacionalsocialistas –sin el concurso de Estados Unidos–, y que fue el «Gran Director» de un país desordenado. La muerte del dictador en 1953 puso en marcha el plan que tenía preparado su equipo: el liderazgo colectivo, y que ya habían practicado entre agosto de 1951 y febrero de 1952, cuando Stalin se desentendió del gobierno. Aquí Fitzpatrick dice sin reparos que «la transición fue exitosa, costó un número mínimo de vidas (para lo habitual en la Unión Soviética), y dio paso a un programa reformista notablemente amplio y radical». Ya; como si hubieran establecido una democracia liberal. La verdad es que Beria, ejecutor máximo de las purgas ordenadas por Stalin, pederasta reconocido, cuya policía, la NKVD, había colaborado con la Gestapo en el control de Polonia, y que ordenó la muerte de 20.000 polacos en Katyn, tomó el poder tras el fallecimiento del «Padrecito». A los tres meses fue detenido por mandato de sus compañeros del «equipo», condenado por una traición al socialismo que nunca cometió, y ejecutado.

El acierto del libro de Fitzpatrick es la descripción de la forma de trabajar de Stalin, las maneras de ejercer el poder. No lo hizo solo, sino con un equipo; es decir, que no hubo un dictador solitario, sino colectivo, y que actuó, lógicamente, no por las vías formales, sino por procedimientos informales. La descripción parcelada, bien documentada, de «la corte del zar rojo», como escribió Simbon Sebag Montefiore, es esclarecedora del método dictatorial soviético. Ese trabajo en equipo puso las bases del liderazgo colectivo que señaló el modo de repartirse y ejercer el poder tras la muerte de Stalin, un personaje del que Fitzpatrick dice: «Podía ser cruel, pero también encantador», y que sabía «subordinar los intereses personales a los intereses de la revolución».

El equipo se desmanteló en 1957, cuando uno de sus miembros, Nikita Jruschov, se erigió en el nuevo líder de la URSS y separó a los demás. El conductor era uno de los productos de la «Revolución Cultural»: un campesino con inteligencia natural que había llegado al poder. Jruschov separó a sus adversarios del «equipo» llamándolos «Grupo Antipartido» y, con gran cinismo, condenó el estalinismo del que había sido protagonista. Fue entonces cuando, según Fitzpatrick, acabaron los «años más peligrosos» porque los vencedores no eliminaron a los vencidos, como Mólotov, Kaganóvich, y Malenkov. Así, a la jefatura de Jruschov le siguió la de Brézhnev por decisión colectiva

Fuente. La Razon

Leer más: Lenin, Jruschov: lo peor está detrás http://www.larazon.es/cultura/lenin-jruschov-lo-peor-esta-detras-LJ13923800?sky=Sky-Noviembre-2016#Ttt17d049Co3mpgT