Antón Chéjov

(Ucrania, 1860 – Alemania, 1904)

La dama del perrito

Corrió la voz de que por el malecón se había visto pasear a un nuevo personaje: La dama del perrito.

Dmitrii Dmitrich Gurov, residente en Yalta hacía dos semanas y habituado ya a aquella vida, empezaba también a interesarse por las caras nuevas. Desde el pabellón Verne, en que solía sentarse, veía pasar a una dama joven, de mediana estatura, rubia y tocada con una boina. Tras ella corría un blanco lulú.

Después, varias veces al día, se la encontraba en el parque y en los jardinillos públicos. Paseaba sola, llevaba siempre la misma boina y se acompañaba del blanco lulú. Nadie sabía quién era y todos la llamaban La dama del perrito.

“Si está aquí sin marido y sin amigos, no estaría mal trabar conocimiento con ella”, pensó Gurov.

Éste no había cumplido todavía los cuarenta años, pero tenía ya una hija de doce y dos hijos colegiales. Se había casado muy joven, cuando aún era estudiante de segundo año, y ahora su esposa parecía dos veces mayor que él. Era ésta una mujer alta, de oscuras cejas, porte rígido, importante y grave y se llamaba a sí misma intelectual. Leía mucho, no escribía cartas y llamaba a su marido Dimitrii, en lugar de Dmitrii. Él, por su parte, la consideraba de corta inteligencia, estrecha de miras y falta de gracia, por lo que, temiéndola, no le agradaba permanecer en el hogar. Hacía mucho tiempo que había empezado a engañarla con frecuencia, siendo sin duda ésta la causa de que casi siempre hablara mal de las mujeres. Cuando en su presencia se aludía a ellas, exclamaba:

—¡Raza inferior!

Considerábase con la suficiente amarga experiencia para aplicarles este calificativo, no obstante lo cual, sin esta raza inferior no podía vivir ni dos días seguidos. Con los hombres se aburría, se mostraba frío y poco locuaz; y, en cambio, en compañía de mujeres se sentía despreocupado. Ante ellas sabía de qué hablar y cómo proceder, y hasta el permanecer silencioso a su lado le resultaba fácil. Su exterior, su carácter, estaba dotado de un algo imperceptible, pero atrayente para las mujeres. Él lo sabía, y a su vez se sentía llevado hacia ellas por una fuerza desconocida.

La experiencia, una amarga experiencia, en efecto, le había demostrado hacía mucho tiempo que todas esas relaciones que al principio tan gratamente amenizan la vida, presentándose como aventuras fáciles y agradables, se convierten siempre para las personas serias, principalmente para los moscovitas, indecisos y poco dinámicos, en un problema extremadamente complicado, con lo que la situación acaba haciéndose penosa. Sin embargo, a pesar de ello, a cada nuevo encuentro con una mujer interesante, la experiencia, resbalando de su memoria, se deslizaba no se sabía hacia dónde. Quería uno vivir, y ¡todo parecía tan sencillo y tan divertido!

Así, pues, hallábase un día al atardecer comiendo en el jardín, cuando la dama de la boina, tras acercarse con paso reposado, fue a ocupar la mesa vecina. Su expresión, su manera de andar, su vestido, su peinado, todo revelaba que pertenecía a la buena sociedad, que era casada, que venía a Yalta por primera vez, que estaba sola y que se aburría.

Los chismes sucios sobre la moral de la localidad encerraban mucha mentira. Él aborrecía aquellos chismes; sabía que, la mayoría de ellos, habían sido inventados por personas que hubieran prevaricado gustosas de haber sabido hacerlo; pero, sin embargo, cuando aquella dama fue a sentarse a tres pasos de él, a la mesa vecina, todos esos chismes acudieron a su memoria: fáciles conquistas., excursiones por la montaña. Y el pensamiento tentador de una rápida y pasajera novela junto a una mujer de nombre y apellido desconocidos se apoderó de él. Con un ademán cariñoso llamó al lulú, y cuando lo tuvo cerca lo amenazó con el dedo. El lulú gruñó, y Gurov volvió a amenazarle. La dama le lanzó una ojeada, bajando la vista en el acto.

—No muerde —dijo enrojeciendo.

—¿Puedo darle un hueso?

Ella movió la cabeza en señal de asentimiento.

—¿Hace mucho que ha llegado? —siguió preguntando Gurov en tono afable.

—Unos cinco días.

—Yo llevo aquí ya casi dos semanas.

—El tiempo pasa de prisa y, sin embargo, se aburre uno aquí —dijo ella sin mirarle.

—Suele decirse, en efecto, que esto es aburrido. En su casa de cualquier pueblo., de un Beleb o de un Jisdra., no se aburre uno, y se llega aquí y se empieza a decir enseguida: “¡Ah, qué aburrido! ¡Ah, qué polvo!.” ¡Enteramente como si viniera uno de Granada!

Ella se echó a reír. Luego ambos siguieron comiendo en silencio, como dos desconocidos; pero después de la comida salieron juntos y entablaron una de esas charlas ligeras, en tono de broma, propia de las personas libres, satisfechas, a quienes da igual adónde ir y de qué hablar. Paseando comentaban el singular tono de luz que iluminaba el mar: tenía el agua un colorido lila, y una raya dorada que partía de la luna corría sobre ella. Hablaban de que la atmósfera, tras el día caluroso, era sofocante. Gurov le contaba que era moscovita y por sus estudios, filólogo, pero que trabajaba en un banco. Hubo un tiempo en el que pensó cantar en la ópera, pero lo dejó. Tenía dos casas en Moscú. De ella supo que se había criado en Petersburgo, casándose después en la ciudad de S., donde residía hacía dos años, y que estaría todavía un mes en Yalta, adonde quizá vendría a buscarla su marido, que también quería descansar. En cuanto a en qué consistía el trabajo de éste, no sabía explicarlo, cosa que la hacía reír. También supo Gurov que se llamaba Anna Sergueevna.

Después, en su habitación, continuó pensando en ella y en que al otro día seguramente volvería a encontrarla. Y así había de ser. Mientras se acostaba repasó en su memoria que aquella joven dama aún hacía poco estaba estudiando en un pensionado, como ahora estudiaba su hija. Recordó la falta de aplomo que había todavía en su risa cuando conversaba con un desconocido. Era ésta seguramente la primera vez en que se veía envuelta en aquel ambiente.: perseguida, contemplada con un fin secreto que no podía dejar de adivinar. Recordó su fino y débil cuello, sus bonitos ojos de color gris.

“Hay algo en ella que inspira lástima”, pensaba al quedarse dormido.

II

Ya hacía una semana que la conocía. Era día de fiesta. En las habitaciones había una atmósfera sofocante, y por las calles el viento, arrebatando sombreros, levantaba remolinos de polvo. La sed era constante, y Gurov entraba frecuentemente en el pabellón, tan pronto en busca de jarabe como de helados con que obsequiar a Anna Sergueevna. No sabía uno dónde meterse. Al anochecer, cuando se calmó el viento, fueron al muelle a presenciar la llegada del vapor. El embarcadero estaba lleno de paseantes y de gentes con ramos en las manos que acudían allí para recibir a alguien. Dos particularidades del abigarrado gentío de Yalta aparecían sobresalientes: que las damas de edad madura vestían como las jóvenes y que había gran número de generales. Por estar el mar agitado, el vapor llegó con retraso, cuando ya el sol se había puesto, permaneciendo largo rato dando vueltas antes de ser amarrado en el muelle.

Anna Sergueevna miraba al vapor y a los pasajeros a través de sus impertinentes, como buscando algún conocido, y al dirigirse a Gurov le brillaban los ojos. Charlaba sin cesar y hacía breves preguntas, olvidándose en el acto de lo que había preguntado. Luego extravió los impertinentes entre la muchedumbre. Ésta, compuesta de gentes bien vestidas, empezó a dispersarse; ya no podían distinguirse los rostros. El viento había cesado por completo.

Gurov y Anna Sergueevna continuaban de pie, como esperando a que alguien más bajara del vapor. Anna Sergueevna no decía ya nada, y sin mirar a Gurov aspiraba el perfume de las flores.

—El tiempo ha mejorado mucho —dijo éste—. ¿A dónde vamos ahora? ¿Y si nos fuéramos a alguna parte?

Ella no contestó nada.

Él entonces la miró fijamente y de pronto la abrazó y la besó en los labios, percibiendo el olor y la humedad de las flores; pero enseguida miró asustado a su alrededor para cerciorarse de que nadie les había visto.

—Vamos a su hotel —dijo en voz baja.

Y ambos se pusieron en marcha rápidamente.

El ambiente de la habitación era sofocante y olía al perfume comprado por ella en la tienda japonesa. Gurov, mirándola, pensaba en cuantas mujeres había conocido en la vida. Del pasado guardaba el recuerdo de algunas inconscientes, benévolas, agradecidas a la felicidad que les daba, aunque ésta fuera efímera; de otras, como, por ejemplo, su mujer, cuya conversación era excesiva, recordaba su amor insincero, afectado, histérico., que no parecía amor ni pasión, sino algo mucho más importante. Recordaba también a dos o tres bellas, muy bellas y frías, por cuyos rostros pasaba súbitamente una expresión de animal de presa, de astuto deseo de extraer a la vida más de lo que puede dar. Estas mujeres no estaban ya en la primera juventud, eran caprichosas, voluntariosas y poco inteligentes, y su belleza despertaba en Gurov, una vez desilusionado, verdadero aborrecimiento, antojándosele escamas los encajes de sus vestidos.

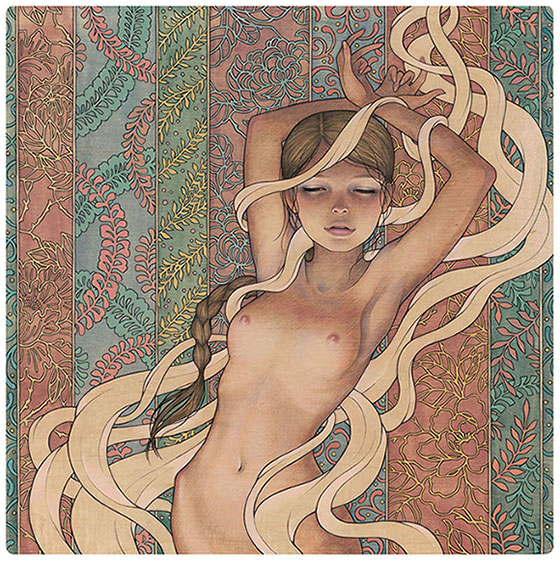

Aquí, en cambio, existía una falta de valor, la falta de experiencia propia de la juventud, tal sensación de azoramiento que le hacía a uno sentirse desconcertado, como si alguien de repente hubiera llamado a la puerta. Anna Sergueevna, la dama del perrito, tomaba aquello con especial seriedad, considerándolo como una caída, lo cual era singular e inadecuado. Como la pecadora de un cuadro antiguo, permanecía pensativa, en actitud desconsolada.

—¡Esto está muy mal —dijo—, y usted será el primero en no estimarme!

Sobre la mesa había una sandía, de la que Gurov se cortó una loncha, que empezó a comerse despacio. Una media hora, por lo menos, transcurrió en silencio. Anna Sergueevna presentaba el aspecto conmovedor, ingenuo y honrado de la mujer sin experiencia de la vida. Una vela solitaria colocada encima de la mesa apenas iluminaba su rostro; pero, sin embargo, veíase su sufrimiento.

—¿Por qué voy a dejar de estimarte? —preguntó Gurov—. No sabes lo que dices.

—¡Que Dios me perdone!. —dijo ella, y sus ojos se arrasaron en lágrimas—. ¡Esto es terrible!

—Parece que te estás excusando.

—¡Excusarme!. ¡Soy una mala y ruin mujer! ¡Me aborrezco a mí misma! ¡No es a mi marido a quien he engañado.; he engañado a mi propio ser! ¡Y no solamente ahora., sino hace ya tiempo! ¡Mi marido es bueno y honrado, pero. un lacayo! ¡No sé qué hace ni en qué trabaja, pero sí sé que es un lacayo! ¡Cuando me casé con él tenía veinte años! ¡Después de casada, me torturaba la curiosidad por todo! ¡Deseaba algo mejor! ¡Quería otra vida! ¡Deseaba vivir! ¡Aquella curiosidad me abrasaba! ¡Usted no podrá comprenderlo, pero juro ante Dios que ya era incapaz de dominarme! ¡Algo pasaba dentro de mí que me hizo decir a mi marido que me encontraba mal y venirme! ¡Aquí, al principio, iba de un lado para otro, como presa de locura., y ahora soy una mujer vulgar., mala., a la que todos pueden despreciar!

A Gurov le aburría escucharla. Le molestaba aquel tono ingenuo, aquel arrepentimiento tan inesperado e impropio. Si no hubiera sido por las lágrimas que llenaban sus ojos, podía haber pensado que bromeaba o que estaba representando un papel dramático.

—No comprendo —dijo lentamente—. ¿Qué es lo que quieres?

Ella ocultó el rostro en su pecho y contestó:

—¡Créame!. ¡Créame se lo suplico! ¡Amo la vida honesta y limpia y el pecado me parece repugnante! ¡Yo misma no comprendo mi conducta! ¡La gente sencilla dice: “¡Culpa del maligno!”, y eso mismo digo yo! ¡Culpa del maligno!

—Bueno, bueno —masculló él.

Luego miró sus ojos, inmóviles y asustados, la besó y comenzó a hablarle despacio, en tono cariñoso, y tranquilizándose ella, la alegría volvió a sus ojos y ambos rieron otra vez. Después se fueron a pasear por el malecón, que estaba desierto. La ciudad, con sus cipreses, tenía un aspecto muerto; pero el mar rugía al chocar contra la orilla. Sólo un vaporcillo, sobre el que oscilaba la luz de un farolito, se mecía sobre las olas. Encontraron un isvoschick y se fueron a Oranda.

—Ahora mismo acabo de enterarme de tu apellido en la portería. En la lista del hotel está escrito este nombre: “Von Dideritz” —dijo Gurov—. ¿Es alemán tu marido?

“No; pero, según parece, lo fue su abuelo. Él es ortodoxo”.

En Oranda estuvieron un rato sentados en un banco, no lejos de la iglesia, silenciosos y mirando el mar, a sus pies. Apenas era visible Yalta en la bruma matinal. Sobre la cima de las montañas había blancas nubes inmóviles, nada agitaba el follaje de los árboles, oíase el canto de la chicharra y de abajo llegaba el ruido del mar hablando de paz y de ese sueño eterno que a todos nos espera. El mismo ruido haría el mar allá abajo, cuando aún no existían ni Yalta ni Oranda.; el mismo ruido indiferente seguirá haciendo cuando ya no existamos nosotros. Y esta permanencia, esta completa indiferencia hacia la vida y la muerte en cada uno de nosotros constituye la base de nuestra eterna salvación, del incesante movimiento de la vida en la tierra, del incesante perfeccionamiento. Sentado junto a aquella joven mujer, tan bella en la hora matinal, tranquilo y hechizado por aquel ambiente de cuento de hadas, de mar, de montañas, de nubes y de ancho cielo. Gurov pensaba en que, bien considerado, todo en el mundo era maravilloso. ¡Y todo lo era en efecto., excepto lo que nosotros pensamos y hacemos cuando nos olvidamos del alto destino de nuestro ser y de la propia dignidad humana!

Un hombre, seguramente el guarda, se acercó a ellos. Les miró y se fue, pareciéndole este detalle también bello y misterioso. Iluminado por la aurora y con las luces ya apagadas, vieron llegar el barco de Feodosia.

—La hierba está llena de rocío —dijo Anna Sergueevna después de un rato de silencio.

—Sí. Ya es hora de volver.

Regresaron a la ciudad.

Después, cada mediodía, siguieron encontrándose en el malecón. Almorzaban juntos, comían, paseaban y se entusiasmaban con la contemplación del mar. Ella observaba que dormía mal y que su corazón palpitaba intranquilo. Le hacía las mismas preguntas, tan pronto excitadas por los celos como por el miedo de que él no la estimara suficientemente. Él, a menudo, en el parque o en los jardinillos, cuando no había nadie cerca, la abrazaba de pronto apasionadamente. Aquella completa ociosidad, aquellos besos en pleno día, llenos del temor de ser vistos, el calor, el olor a mar y el perpetuo vaivén de gentes satisfechas, ociosas, ricamente vestidas, parecían haber transformado a Gurov. Éste llamaba a Anna Sergueevna bonita y encantadora, se apasionaba, no se separaba ni un paso de ella; que, en cambio, solía quedar pensativa, pidiéndole que le confesara que no la quería y que sólo la consideraba una mujer vulgar. Casi todos los atardeceres se marchaban a algún sitio de las afueras, a Oranda o a contemplar alguna catarata. Estos paseos resultaban gratos, y las impresiones recibidas en ellos, siempre prodigiosas y grandes.

Se esperaba la llegada del marido. Un día, sin embargo, recibióse una carta en la que éste se quejaba de un dolor en los ojos, suplicando a su mujer que regresara pronto a su casa. Anna Sergueevna aceleró los preparativos de marcha.

—En efecto, es mejor que me vaya —dijo a Gurov—. ¡Así lo dispone el destino!

Acompañada por él y en coche de caballos, emprendió el viaje, que duró el día entero. Una vez en el vagón del rápido y al sonar la segunda campanada, dijo:

—¡Déjeme que lo mire otra vez! ¡Otra vez! ¡Así!

No lloraba, pero estaba triste; parecía enferma y había un temblor en su rostro.

—¡Pensaré en usted! —decía—. ¡Lo recordaré! ¡Quede con Dios! ¡Guarde una buena memoria de mí! ¡Nos despedimos para siempre! ¡Es necesario que así sea! ¡No deberíamos habernos encontrado nunca! ¡No! ¡Quede con Dios!

El tren partió veloz, desaparecieron sus luces y un minuto después extinguíase el ruido de sus ruedas, como si todo estuviera ordenado a que aquella dulce enajenación, aquella locura, cesaran más de prisa. Solo en el andén, con la sensación del hombre que acaba de despertar, Gurov fijaba los ojos en la lejanía, escuchando el canto de la chicharra y la vibración de los hilos telegráficos. Pensaba que en su vida había ahora un éxito, una aventura más, ya terminada, de la que no quedaría más que el recuerdo. Se sentía conmovido, triste y un poco arrepentido. Esta joven mujer, a la que no volvería a ver, no había sido feliz a su lado. Siempre se había mostrado con ella afable y afectuoso; pero, a pesar de tal proceder, su tono y su mismo cariño traslucían una ligera sombra de mofa, la brutal superioridad del hombre feliz, de edad casi doble. Ella lo calificaba constantemente de bueno, de extraordinario, de elevado. Lo consideraba sin duda como no era, lo cual significaba que la había engañado sin querer. En la estación comenzaba a oler a otoño y el aire del anochecer era fresco.

“¡Ya es hora de marcharse al Norte! —pensaba Gurov al abandonar el andén—. ¡Ya es hora!”

III

En su casa de Moscú todo había adquirido aspecto invernal: el fuego ardía en las estufas y el cielo, por las mañanas, estaba tan oscuro que el aya, mientras los niños, disponiéndose para ir al colegio, tomaban el té, encendía la luz. Caían las primeras heladas. ¡Es tan grato en el primer día de nieve ir por primera vez en trineo!. ¡Contemplar la tierra blanca, los tejados blancos! ¡Aspirar el aire sosegadamente, en tanto que a la memoria acude el recuerdo de los años de adolescencia!. Los viejos tilos, los abedules, tienen bajo su blanca cubierta de escarcha una expresión bondadosa. Están más cercanos al corazón que los cipreses y las palmeras, y en su proximidad no quiere uno pensar ya en el mar ni en las montañas.

Gurov era moscovita. Regresó a Moscú en un buen día de helada y cuando, tras ponerse la pelliza y los guantes de invierno, se fue a pasear por Petrovka1, así como cuando el sábado, al anochecer, escuchó el sonido de las campanas, aquellos lugares visitados por él durante su reciente viaje perdieron a sus ojos todo encanto. Poco a poco comenzó a sumergirse otra vez en la vida moscovita. Leía ya ávidamente tres periódicos diarios (no los de Moscú, que decía no leer por una cuestión de principio), le atraían los restaurantes, los casinos, las comidas, las jubilaciones.; le halagaba frecuentaran su casa abogados y artistas de fama, jugar a las cartas en el círculo de los médicos con algún eminente profesor y comerse una ración entera de selianka. Un mes transcurriría y el recuerdo de Anna Sergueevna se llenaría de bruma en su memoria (así al menos se lo figuraba), y sólo de vez en vez volvería a verla en sueños, con su sonrisa conmovedora, como veía a las otras.

Más de un mes transcurrió, sin embargo; llegó el rigor del invierno y en su recuerdo permanecía todo tan claro como si sólo la víspera se hubiera separado de Anna Sergueevna. Este recuerdo se hacía más vivo cuando, por ejemplo, en la quietud del anochecer llegaban hasta su despacho las voces de sus niños estudiando sus lecciones, al oír cantar una romanza, cuando percibía el sonido del órgano del restaurante o aullaba la ventisca en la chimenea. Todo entonces resucitaba de pronto en su memoria: la escena del muelle, la mañana temprana, las montañas neblinosas, el vapor de Feodosia, los besos. Recordándolo y sonriendo paseaba largo rato por su habitación, y el recuerdo se hacía luego ensueño, se mezclaba en su mente con imágenes del futuro. Ya no soñaba con Anna Sergueevna. Era ella misma la que le seguía a todas partes como una sombra. Cerraba los ojos y la veía cual viva, más bella, más joven, más tierna y afectuosa de lo que era en realidad. También él se creía mejor de lo que era en Yalta. Durante el anochecer, ella lo miraba desde la librería, desde la chimenea, desde un rincón. Percibía su aliento y el suave roce de su vestido. Por la calle, su vista seguía a todas las mujeres, buscando entre ellas alguna que se le pareciera.

El fuerte deseo de comunicar a alguien su recuerdo comenzaba a oprimirle, pero en su casa no podía hablar de aquel amor, y fuera de ella no tenía con quien expansionarse. No podía hablar de ella con los vecinos ni en el banco. ¿Encerraban algo bello, poético, aleccionador, o simplemente interesante sus sentimientos hacia Anna Sergueevna?. Tenía que limitarse a hablar abstractamente del amor y de las mujeres; pero de manera que nadie pudiera adivinar cuál era su caso, y tan sólo la esposa, alzando las oscuras cejas, solía decirle:

—¡Dimitrii! ¡El papel de fatuo no te va nada bien!

Una noche, al salir del círculo médico con su compañero de partida, el funcionario, no pudiendo contenerse, dijo a éste:

—¡Si supiera usted qué mujer más encantadora conocí en Yalta!

El funcionario, tras acomodarse en el asiento del trineo, que emprendió la marcha, volvió de repente la cabeza y gritó:

—¡Dmitrii Dmitrich!

—¿Qué?

—¡Tenía usted razón antes! ¡El esturión no estaba del todo fresco!

Tan sencillas palabras, sin saber por qué, indignaron a Gurov. Se le antojaban sucias y mezquinas. ¡Qué costumbres salvajes aquellas! ¡Qué gentes! ¡Qué veladas necias! ¡Qué días anodinos y desprovistos de interés! ¡Todo se reducía a un loco jugar a los naipes, a gula, a borracheras, a charlas incesantes sobre las mismas cosas! El negocio innecesario, la conversación sobre repetidos temas absorbía la mayor parte del tiempo y las mejores energías, resultando al fin de todo ello una vida absurda, disforme y sin alas, de la que no era posible huir, escapar, como si se estuviera preso en una casa de locos o en un correccional.

Lleno de indignación, Gurov no pudo pegar los ojos en toda la noche, y el día siguiente lo pasó con dolor de cabeza. Las noches sucesivas durmió también mal y hubo de permanecer sentado en la cama o de pasear a grandes pasos por la habitación. Se aburría con los niños, en el banco, y no tenía gana de ir a ninguna parte ni de hablar de nada.

En diciembre, al llegar las fiestas, hizo sus preparativos de viaje, y diciendo a su esposa que, con motivo de unas gestiones en favor de cierto joven, se veía obligado a ir a Petersburgo, salió para la ciudad de S. Él mismo no sabía lo que hacía. Quería solamente ver a Anna Sergueevna, hablar con ella, organizar una entrevista si era posible.

Llegó a S. por la mañana, ocupando en la fonda una habitación, la mejor, con el suelo alfombrado de paño. Sobre la mesa, y gris de polvo, había un tintero que representaba a un jinete sin cabeza, cuyo brazo levantado sostenía un sombrero. Del portero obtuvo la necesaria información. Los von Dideritz vivían en la calle Staro—Goncharnaia, en casa propia, no lejos de la fonda. Llevaban una vida acomodada y lujosa, tenían caballos de su propiedad y en la ciudad todo el mundo los conocía.

—Dridiritz —pronunciaba el portero.

Gurov se encaminó a paso lento hacia la calle Staro-Goncharnaia en busca de la casa mencionada. Precisamente frente a ésta se extendía una larga cerca gris guarnecida de clavos.

“¡A cualquiera le darían ganas de huir de esta cerca!”, pensó Gurov mirando tan pronto a ésta como a las ventanas. “Hoy es día festivo” seguía cavilando, “y el marido estará en casa seguramente. De todas maneras sería falta de tacto entrar. Una nota pudiera caer en manos del marido y estropearlo todo. Lo mejor será buscar una ocasión.”

Y continuaba paseando por la calle y esperando junto a la cerca aquella ocasión. Desde allí vio cómo un mendigo que atravesaba la puerta cochera era atacado por los perros. Más tarde, una hora después, oyó tocar el piano. Sus sonidos llegaban hasta él, débiles y confusos. Sin duda era Anna Sergueevna la que tocaba. De pronto se abrió la puerta principal dando paso a una viejecita, tras de la que corría el blanco y conocido lulú. Gurov quiso llamar al perro, pero se lo impidieron unas súbitas palpitaciones y el no poder recordar el nombre del lulú.

Siempre paseando, su aborrecimiento por la cerca gris crecía y crecía, y ya excitado, pensaba que Anna Sergueevna se había olvidado de él y se divertía con otro, cosa sumamente natural en una mujer joven, obligada a contemplar de la mañana a la noche aquella maldita cerca. Volviendo a su habitación de la fonda, se sentó en el diván, en el que permaneció largo rato sin saber qué hacer. Después comió y pasó mucho tiempo durmiendo.

“¡Qué necio e intranquilizador es todo esto!” pensó cuando al despertarse fijó la vista en las oscuras ventanas por las que entraba la noche. “Tampoco sé por qué me he dormido ahora. ¿Cómo voy a dormir luego?”

Después, sentado en la cama y arropándose en una manta barata de color gris, semejante a las usadas en los hospitales, decía enojado, burlándose de sí mismo:

“¡Toma dama del perrito!. ¡Toma aventura!. ¡Aquí te estás sentado!”

De pronto pensó en que todavía, por la mañana, en la estación, le había saltado a la vista un cartel con el anuncio en grandes letras de la representación de Geisha. Recordándolo, se dirigió al teatro.

“Es muy probable que vaya a los estrenos”, se dijo.

El teatro estaba lleno. En él, como ocurre generalmente en los teatros de provincia, una niebla llenaba la parte alta de la sala, sobre la araña; el paraíso se agitaba ruidosamente, y en primera fila, antes de empezar el espectáculo, veíase de pie y con las manos a la espalda a los petimetres del lugar. En el palco del gobernador y en el sitio principal, con un boa al cuello, estaba sentada la hija de aquél, que se ocultaba tímidamente tras la cortina, y de la que sólo eran visibles las manos. El telón se movía y la orquesta pasó largo rato afinando sus instrumentos. Los ojos de Gurov buscaban ansiosamente, sin cesar, entre el público que ocupaba sus sitios. Anna Sergueevna entró también. Al verla tomar asiento en la tercera fila, el corazón de Gurov se encogió, pues comprendía claramente que no existía ahora para él un ser más próximo, querido e importante. Aquella pequeña mujer en la que nada llamaba la atención, con sus vulgares impertinentes en la mano, perdida en el gentío provinciano, llenaba ahora toda su vida, era su tormento, su alegría, la única felicidad que deseaba. Y bajo los sonidos de los malos violines de una mala orquesta pensaba en su belleza. Pensaba y soñaba.

Con Anna Sergueevna y tomando asiento a su lado había entrado un joven de patillas cortitas, muy alto y cargado de hombros. Al andar, a cada paso que daba, su cabeza se inclinaba hacia adelante, en un movimiento de perpetuo saludo. Sin duda era éste el marido, al que ella en Yalta, movida por un sentimiento de amargura, había llamado lacayo. En efecto, su larga figura, sus patillas, su calvita, tenían algo de tímido y lacayesco. Su sonrisa era dulce y en su ojal brillaba una docta insignia, que parecía, sin embargo, una chapa de lacayo.

Durante el primer entreacto el marido salió a fumar, quedando ella sentada en la butaca. Gurov, que también tenía su localidad en el patio de butacas, acercándose a ella le dijo con voz forzada y temblorosa y sonriendo:

—¡Buenas noches!

Ella alzó los ojos hacia él y palideció. Después volvió a mirarle, otra vez espantada, como si no pudiera creer lo que veía. Sin duda, luchando consigo misma para no perder el conocimiento, apretaba fuertemente entre las manos el abanico y los impertinentes. Ambos callaban. Ella permanecía sentada. Él, de pie, asustado de aquel azoramiento, no se atrevía a sentarse a su lado. Los violines y la flauta, que estaban siendo afinados por los músicos, empezaron a cantar, pareciéndoles de repente que desde todos los palcos los miraban. He aquí que ella, levantándose súbitamente, se dirigió apresurada hacia la salida. Él la siguió. Y ambos, con paso torpe, atravesaron pasillos y escaleras, tan pronto subiendo como bajando, en tanto que ante sus ojos desfilaban, raudas, gentes con uniformes: unos judiciales, otros correspondientes a instituciones de enseñanza, y todos ornados de insignias. Asimismo desfilaban figuras de damas; el vestuario, repleto de pellizas; mientras el soplo de la corriente les azotaba el rostro con un olor a colillas.

Gurov, que empezaba a sentir fuertes palpitaciones, pensaba:

“¡Oh Dios mío! ¿Para qué existirá toda esta gente? ¿Esta orquesta?”

En aquel momento acudió a su memoria la noche en que había acompañado a Anna Sergueevna a la estación, diciéndose a sí mismo que todo había terminado y que no volverían a verse. ¡Cuán lejos estaban todavía, sin embargo, del fin!

En una sombría escalera provista del siguiente letrero “Entrada al anfiteatro”, ella se detuvo.

—¡Qué susto me ha dado usted! —dijo con el aliento entrecortado y aún pálida y aturdida—. ¡Apenas si vivo! ¿Por qué ha venido? ¿Por qué?

—¡Compréndame, Anna! ¡Compréndame! —dijo él de prisa y a media voz—. ¡Se lo suplico! ¡Vámonos!

Ella lo miraba con expresión de miedo, de súplica, de amor. Lo miraba fijamente, como si quisiera grabar sus rasgos de un modo profundo en su memoria.

—¡Sufro tanto! —proseguía sin escucharle—. ¡Durante todo este tiempo sólo he pensado en usted! ¡No he tenido más pensamiento que usted! ¡Quería olvidarle! ¡Oh! ¿Por qué ha venido? ¿Por qué?

En un descansillo de la escalera, a alguna altura sobre ellos, fumaban dos estudiantes, pero a Gurov le resultaba indiferente. Atrayendo hacia sí a Anna Sergueevna, empezó a besarla en el rostro, en las mejillas, en las manos.

—¿Qué hace usted? ¿Qué hace? —decía ella rechazándole presa de espanto—. ¡Estamos locos! ¡Márchese hoy mismo! ¡Ahora mismo! ¡Se lo suplico! ¡Por todo cuanto le es sagrado se lo suplico! ¡Oh! ¡Alguien viene! —alguien subía en efecto por la escalera—. ¡Es preciso que se marche! —proseguía Anna Sergueevna en un murmullo—. ¿Lo oye, Dmitrii Dmitrich? ¡Yo iré a verle a Moscú, pero ahora tenemos que despedirnos, amado mío! ¡Despidámonos!

Estrechándole la mano, empezó a bajar apresuradamente la escalera, pudiendo leerse en sus ojos, cuando volvía la cabeza para mirarle, cuán desgraciada era en efecto.

Gurov permaneció allí algún tiempo, prestando oído; luego, cuando todo quedó silencioso, recogió su abrigo y se marchó al tren.

IV

Y Anna Sergueevna empezó a ir a visitarle a Moscú. Cada dos o tres meses, una vez y diciendo a su marido que tenía que consultar al médico, dejaba la ciudad de S. El marido a la vez le creía y no le creía. Una vez en Moscú, se hospedaba en el hotel Slaviaskii Basar, desde donde enviaba enseguida aviso a Gurov. Éste iba a verla, y nadie en Moscú se enteraba. Una mañana de invierno y acompañando a su hija al colegio, por estar éste en su camino, se dirigía como otras veces a verla (su recado no le había encontrado en casa la víspera). Caía una fuerte nevada.

—Estamos a tres grados sobre cero y nieva —decía Gurov a su hija—. ¡Claro que esta temperatura es sólo la de la superficie de la tierra! ¡En las altas capas atmosféricas es completamente distinta!

—Papá, ¿por qué no hay truenos en invierno?

Gurov le explicó también esto. Mientras hablaba pensaba en que nadie sabía ni sabría, seguramente nunca, nada de la cita a la que se dirigía. Había llegado a tener dos vidas: una, clara, que todos veían y conocían, llena de verdad y engaño condicionales, semejante en todo a la de sus amigos y conocidos; otra, que discurría en el misterio. Por una singular coincidencia, tal vez casual, cuanto para él era importante, interesante, indispensable., en todo aquello en que no se engañaba a sí mismo y era sincero., cuanto constituía la médula de su vida, permanecía oculto a los demás, mientras que lo que significaba su mentira, la envoltura exterior en que se escondía, con el fin de esconder la verdad (por ejemplo, su actividad en el banco, las discusiones del círculo sobre la raza inferior, la asistencia a jubilaciones en compañía de su esposa), quedaba de manifiesto. Juzgando a los demás a través de sí mismo, no daba crédito a lo que veía, suponiendo siempre que en cada persona, bajo el manto del misterio como bajo el manto de la noche, se ocultaba la verdadera vida interesante. Toda existencia individual descansa sobre el misterio y quizá es en parte por eso por lo que el hombre culto se afana tan nerviosamente para ver respetado su propio misterio.

Después de dejar a su hija en el colegio, Gurov se dirigió al Slavianksii Basar. En el piso bajo se despojó de la pelliza y tras subir las escaleras llamó con nudillos a la puerta. Anna Sergueevna, con su vestido gris, el preferido de él, cansada del viaje y de la espera, le aguardaba desde la víspera por la noche. Estaba pálida; en su rostro, al mirarlo, no se dibujó ninguna sonrisa y apenas lo vio entrar se precipitó a su encuentro, como si hiciera dos años que no se hubieran visto.

—¿Cómo estás? —preguntó él—. ¿Qué hay de nuevo?

—Espera. Ahora te diré. ¡No puedo!

No podía hablar, en efecto, porque estaba llorando. Con la espalda vuelta hacia él, se apretaba el pañuelo contra los ojos.

“La dejaré que llore un poco mientras me siento”, pensó él acomodándose en la butaca.

Luego llamó al timbre y encargó que trajeran el té. Mientras lo bebía, ella, siempre junto a la ventana, le daba la espalda. Lloraba con llanto nervioso, dolorosamente consciente de lo aflictiva que la vida se había hecho para ambos. ¡Para verse habían de ocultarse, de esconderse como ladrones! ¿No estaban acaso deshechas sus vidas?

—No llores más —dijo él.

Para Gurov estaba claro que aquel mutuo amor tardaría en acabar. No se sabía en realidad cuándo acabaría. Anna Sergueevna se ataba a él por el afecto, cada vez más fuertemente. Lo adoraba y era imposible decirle que todo aquello tenía necesariamente que tener un fin. ¡No lo hubiera creído siquiera!

En el momento en que, acercándose a ella, la cogía por los hombros para decirle algo afectuoso, alguna broma., se miró en el espejo.

Su cabeza empezaba a blanquear y se le antojó extraño que los últimos años pudieran haberle envejecido y afeado tanto. Los cálidos hombros sobre los que se posaban sus manos se estremecían. Sentía piedad de aquella vida, tan bella todavía, y, sin embargo, tan próxima ya a marchitarse, sin duda como la suya propia. ¿Por qué le amaba tanto?. Siempre había parecido a las mujeres otra cosa de lo que era en realidad. No era a su verdadera persona a la que éstas amaban, sino a otra, creada por su imaginación y a la que buscaban ansiosamente, no obstante lo cual, descubierto el error, seguían amándole. Ni una sola había sido dichosa con él. Con el paso del tiempo las conocía y se despedía de ellas sin haber ni una sola vez amado. Ahora solamente, cuando empezaba a blanquearle el cabello, sentía por primera vez en su vida un verdadero amor.

El amor de Anna Sergueevna y el suyo era semejante al de dos seres cercanos, al de familiares, al de marido y mujer, al de dos entrañables amigos. Parecíale que la suerte misma les había destinado el uno al otro, resultándoles incomprensible que él pudiera estar casado y ella casada. Eran como el macho y la hembra de esos pájaros errabundos a los que, una vez apresados, se obliga a vivir en distinta jaula. Uno y otro se habían perdonado cuanto de vergonzoso hubiera en su pasado, se perdonaban todo en el presente y se sentían ambos transformados por su amor.

Antes, en momentos de tristeza, intentaba tranquilizarse con cuantas reflexiones le pasaban por la cabeza. Ahora no hacía estas reflexiones. Lleno de compasión, quería ser sincero y cariñoso.

—¡Basta ya, buenecita mía! —le decía a ella—. ¡Ya has llorado bastante! ¡Hablemos ahora y veamos si se nos ocurre alguna idea!

Después invertían largo rato en discutir, en consultarse sobre la manera de liberarse de aquella indispensabilidad de engañar, de esconderse, de vivir en distintas ciudades y de pasar largas temporadas sin verse.

“¿Cómo liberarse, en efecto, de tan insoportables tormentos? ¿Cómo? —se preguntaba él cogiéndose la cabeza entre las manos—. ¿Cómo?”

Y les parecía que pasado algún tiempo más la solución podría encontrarse. Que empezaría entonces una nueva vida maravillosa.

Ambos veían, sin embargo, claramente, que el final estaba todavía muy lejos y que lo más complicado y difícil no había hecho más que empezar.